Павел Гнилорыбов - Москва в эпоху реформ. От отмены крепостного права до Первой мировой войны

- Название:Москва в эпоху реформ. От отмены крепостного права до Первой мировой войны

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 5 редакция

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-92281-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Гнилорыбов - Москва в эпоху реформ. От отмены крепостного права до Первой мировой войны краткое содержание

Как изменилась Москва на рубеже веков? Как протекали процессы урбанизации? Как росла, прихорашивалась столица, но при этом не замалчивала текущих проблем и честной бедности? Отправляемся в путь!

Москва в эпоху реформ. От отмены крепостного права до Первой мировой войны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но тут, на беду для старичков и на счастье для молодых, скончался Николай. «Реформы!.. Сперва – воля крестьянам, потом – воля вину, затем – начатки самоуправления: хочешь – чини мосты, хочешь – нет, хочешь – на пароме переезжай, хочешь – вплавь переправляйся! – и, наконец, открытые настежь двери в суды: придите и судитесь, сколько вместить можете!» [8] Салтыков-Щедрин М. Е . Дети Москвы // Салтыков-Щедрин М. Е . Собрание сочинений. Т. 12. М., 1971.

Салтыков-Щедрин перечисляет вехи великих реформ: отмену крепостничества и системы откупов, появление земств, гласного и состязательного суда.

Декабрист Александр Беляев вспоминает свою встречу с Москвой как раз на пороге великих реформ: «В первый раз я ее видел 10-летним мальчиком, когда мы, ехавши в Петербург, остановились в ней с князем Долгоруковым, в 1813 году, на другой год ее наполеоновского разгрома, чисто русской жертвы всесожжения, и потому у меня в памяти были одни развалины, торчащие трубы и растрескавшиеся стены домов, а проезжая ее, ехавши в отпуск, мы только останавливались на станции и, переменив лошадей, ехали дальше, и потому теперь она представилась мне уже в новом виде, фениксом, из пепла возрожденным».

Первые годы царствования Александра II заставили Москву встряхнуться после продолжительной николаевской эпохи, когда общественная жизнь переместилась в салоны. Освобождение крестьян дало стране миллионы рабочих рук. Бывшие земледельцы приходили в город на заработки и подстегивали начинавшийся процесс урбанизации: если с 1830 по 1864 год население Москвы увеличилось лишь на 60 тысяч человек, то всего за семь лет, с 1864 по 1871 год, прирост составил 238 тысяч человек (с 363 до 602 тысяч жителей).

Конечно, столичные окраины еще долго сохраняли налет «большой деревни», но решительный шаг навстречу преобразованиям Москва сделала именно в 1860-е годы. Да и что такое Европа в понимании простого москвича? Е. П. Ростопчина упоминала беседы о Европе, «…о которой здесь хотя и имеют некоторые понятия, но вообще очень сбивчивые и неопределенные; иные представляют ее себе в виде ресторации, где бессменно подаются и пожираются лучшего сорта трюфли и паштеты; для других она – сераль продажных баядерок; для дам – модный магазейн; для Хомякова и его шумливых, нечесаных, немытых приверженцев – бедный заграничный мир, только сцена, на которую они поглядывают спокойно с своего тепленького местечка, зеваючи или припеваючи, как кому случится…»

Первый вокзал столицы, Николаевский

Москву из русского человека не вытравить. Интересно, что даже в 1860-е годы современники принимали стареющего Герцена за типичного москвича, сохранившего за границей все характерные черты жителя Первопрестольной: «На всем моем долгом веку я не встречал русского эмигранта, который по прошествии более двадцати лет жизни на чужбине… остался бы столь ярким образцом московской интеллигенции 30-х годов на барско-бытовой почве. Стоило вам, встретившись с ним… поговорить десять минут или только видеть и слышать его со стороны, чтобы Москва его эпохи так и заиграла перед вашим умственным взором. Вся посадка тела и головы, мимика лица, движения, а главное – голос, манера говорить, вся музыка его интонаций – все это осталось нетронутым среди переживаний долгого заграничного скитальчества…»

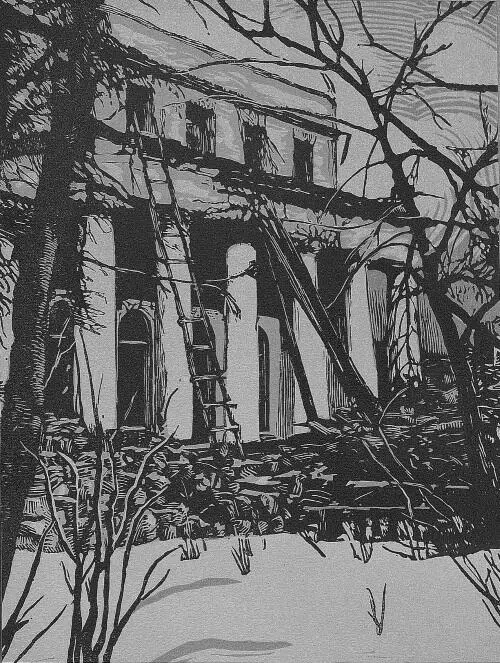

Гравюра И.Н. Павлова из серии «Уходящая Москва», изображающая дом Леонтьевых в Гранатном переулке

Столица шестидесятых! Обывательские дома тянулись до горизонта, изредка их единообразие прерывалось заколоченными и обветшалыми особняками времен Екатерины. Сплошная застройка чередовалась с пустырями и огромными, поросшими травой площадями. Улицы в Замоскворечье, одном из самых консервативных и дальних районов, продолжали поражать случайных путешественников пустынностью и отсутствием людей: «К десяти часам вечера огни в домах почти везде бывают погашены, и по широким улицам властительно царствует мучительный стук дворницких колотушек и лай полканов и барбосов. В одиннадцать часов редко встретится какой-нибудь запоздалый прохожий или протрясется ванька, а в двенадцать можно быть уверену, что не встретишь никого. Только тусклые фонари уныло мигают друг другу, как будто говоря: и нам бы на боковую пора!» [9] Вся Москва на ладони. М., 1875.

Жители Первопрестольной говорили, что когда на Арбате и Пречистенке просыпаются, Замоскворечье только отходит ко сну.

Путеводитель 1865 года издания также отмечает своеобразие отдаленного района: «Замоскворечье… уже теряет характер столицы; в нем мало жизни, движения; тут много деревянных зданий, мало общественных учреждений. Это другой город, похожий более на губернский или хороший уездный…» [10] Захаров М. П . Путеводитель по Москве и указатель ее достопримечательностей. М., 1865.

Купечество долго держало закрытыми сословные перегородки, а ко всякого рода нововведениям, касавшимся быта, относилось недоверчиво. Проветривать комнаты считалось негигиеничным, особняк отапливали до седьмого пота и одурения, а для некоторой свежести бесконечно курили «смолку» или клали раскаленный кирпич в ушат с мятной водой.

Несомненно, «вечно кипящая жизнею Тверская улица, боярская Пречистенка и нарядный Кузнецкий Мост с его заманчивыми французско-русскими вывесками» шли заметно впереди. Иностранные магазины еще не делились по специальностям и торговали всем подряд, от изысканных вин до женской пудры. Вывески снабжались обязательными рисунками или пиктограммами для неграмотных: булочные шли в комплекте с калачом, цирюльни и парикмахерские – с банкой пиявок. На здании одной пивной была намалевана бутылка с вылетевшей пробкой. Надпись рядом гласила: «Эко пиво!» Знаменитый трактир Воронина в Охотном Ряду узнавали по птице с блином в клюве и тексту: «Здесь Воронины блины».

В центре шла насыщенная уличная жизнь. Бытописатель 1840-х годов Иван Кокорев подробно описывает торговлю вразнос в Охотном Ряду. Московские лоточники предлагали горячие блины, сбитень, сдобренный кипятком, белые баранки, гречневики, гороховый кисель с маслом, жареный мак. Особенно славились парни из-под Ярославля, начинавшие с мелочной торговли, а заканчивавшие жизнь с собственными трактирами и доходными домами.

Уличное движение 1860-х годов

Такой услужливый брюнет будет кланяться всякому прохожему, одного назовет «почтеннейшим», другого «добрым молодцем». Ласковое слово и кошке приятно! Продавец блинов так нахваливает свой товар, что вокруг через несколько минут соберется толпа, жадная до песен и прибауток. Разносчики обычно предлагали свой товар в людных местах – возле бань, мостов, рынков, вокзалов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Лавренов - Европа и Россия в огне Первой мировой войны [К 100-летию начала войны]](/books/1079529/sergej-lavrenov-evropa-i-rossiya-v-ogne-pervoj-mirovoj-vojny-k-100-letiyu-nachala-vojny.webp)