Д. Суслов - История посёлка Взморье

- Название:История посёлка Взморье

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448563485

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Д. Суслов - История посёлка Взморье краткое содержание

История посёлка Взморье - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако этот пост просуществовал менее месяца. Из—за нехватки продовольствия 25 сентября пост был оставлен. Орлов и его спутники отправились на восток, миновали перевал и вышли в долину реки Мануй. Здесь Орлов оставил свой отряд и 27 сентября на айнской лодке спустился по Маную до устья. Пока его спутники шли пешком, Орлов проводил замеры глубин в устье Мануя. Дождавшись свой отряд и обогнув мыс Муловского, он достиг стойбища Сирароко. Далее путь отряда следовал на юг к Муравьёвскому посту, где и благополучно завершился.

Трудно переоценить значение похода Д. И. Орлова. Это был первый русский сухопутный поход по территории нынешней ВА.

Муравьёвский пост был основан 21 сентября 1853 года на территории нынешнего города Корсакова. Этот пост просуществовал около восьми месяцев и был снят 30 мая 1854 года из—за опасения захвата его англо—французской эскадрой (Россия в то время находилась в состаянии войны с Англией, Францией, Турцией и Сардинией). Но за время своего существования Муравьёвский пост сыграл большую роль, являясь опорным пунктом для первых исследователей Южного Сахалина.

Первым, кто всерьёз занялся изучением внутренних областей острова был лейтенант Н. В. Рудановский. Его экспедиции были наиболее результативными. В « Вестнике Сахалинского Музея » №12 был опубликован отчёт лейтенанта Рудановского о его поездках по Сахалину в 1853—1854 годах.

Рудановский действовал по инструкции, оставленной Г. И. Невельским и свои поездки начал из недавно основанного Муравьёвского поста. Объездил он почти весь Южный Сахалин, но нас непосредственно интересует восточное побережье в пределах ВА.

27 декабря 1853 года Рудановский от устья Найбы поехал на собачьей упряжке в селение Отосан, где и заночевал. Строки из отчёта Рудановского:

«28 декабря. Из Отосан проехал селения Матуманай, Поронайбу и остановился в селении Сирароро.»

Эти сведения дают понять о населённых пунктах этого участка берега. Хотя айнские селения были весьма небольшими (в основном до десяти хижин), но они были и теперь ясно, что Матуманай – это современное урочище Береговая, а Поронайбу (переводится: Поро – большой, най – река, бу (пу) – устье) то есть «устье большой реки», это не что иное как Дудино, которое при японцах называлось Хоро (созвучно с « поро »).

«29 декабря. Я отправился из зимника в 8 утра. Проехав по берегу три версты, приехал в летние юрты Сирароро, которые находятся на мысу.»

Из этих строк мы можем сделать такой вывод: известно, что у айнов существовали летние и зимние жилища, в данном случае летние находились на мысе Муловского, а зимние, предположительно в районе современного железнодорожного моста на реке Красная.

Далеко от моря в зимнее время переселяться айнам не было смысла, так как начинался подлёдный лов рыбы и охота на морского зверя на льду, но жить зимой на мысу, продуваемом со всех сторон, без пресной воды (ручьи замерзали), без древесины (на крутых склонах мыса Муловского растут немногочисленные и угнетённые ветром тощие и кривые деревца) было сложнее, чем в долине речки Красной. В долине реки и лес был гуще и пресная вода, да и ветра не так досаждали.

«Между тем было довольно ясно, я взял меридиональную высоту (солнца) 39°38», погрешности у секстана нет, по ней широта мыса Муловского и по туземному Сирароро 47°55’58»». Мыс замечателен по высоте, пасмурность по берегам закрывает все мысы, и потому я не мог дать очерка берегу. В 1 пополудни я поехал в Маную, дорога идёт вокруг мыса, обогнув который я приехал в селение Мануя, сделав не более семи вёрст.»

Селение Мануя в современном виде – это рыбацкий стан в устье реки Мануй. При японцах, да и некоторое время после них здесь находился посёлок Мануй, после закрытия ставший частью Арсентьевки, а потом и просто рыбацким станом.

После селения Мануя Рудановский свернул на запад и отправился к селению Кусуннай (Ильинский) по пройденному маршруту Орлова через перешеек Поясок, затем, спускаясь к югу вдоль западного побережья возвратился в Муравьёвский пост, откуда совершил ещё несколько поездок по югу Сахалина. В своём отчёте Рудановский часто отмечал на западном побережьи японские рыбацкие постройки, но ни словом не обмолвился о них на восточном берегу. Остаётся предположить, что их там не было.

И последнее замечание лейтенанта Рудановского по мысу Муловского:

«Мыс Сирароро, 47°55’58»». Этот же пункт на карте Орлова 475130, а на карте Крузенштерна мыс Муловского нанесён 475730. На моей карте назначил широту мыса Муловского или Сирароро по моим наблюдениям в долготе – 14244, а по карте Орлова в долготе 142 от Гринвича к востоку 2 2 Современные данные села Взморье: широта 4751 и долгота 14231.

.»

После того как в 1854 году русские временно оставили Сахалин из—за войны с англо—французами, в 1855 году был заключён первый международный договор с японцами в городе Симода (Япония). По этому договору Сахалин оставался неразделённым и в совместном владении. Благодаря этому договору, на Сахалине по-прежнему существовали японские поселения и продолжались исследовательские экспедиции. Например, в 1856 году Одосаму и Сирароко посетил японский путешественник Мацуура Токэсиро.

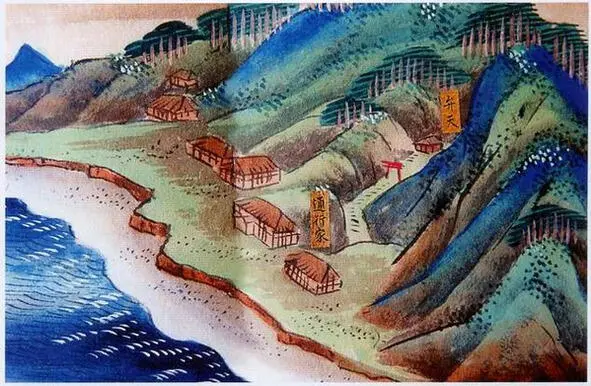

Селение Сираура, фрагмент рисунка Мегата Татеваки, 1857 г. Библиотека Университета Хоккайдо.

В 1857—1859 гг. японский исследователь Тахэй Курияма путешествовал по острову, горя желанием обогнуть Сахалин по периметру. Однако смерть прервала его планы. В 1859 году также безуспешно проделал тот же путь другой японец – Тюэмон Кураути. Первым, кому частично удается реализовать японский проект – путешественник Окамото Кансукэ. После первого путешествия по Сахалину в 1863 году, в 1864 он на торговом судне возвращается на Сахалин и прибывает в Сирароко, чтобы адаптироваться к суровым местным условиям и изучить айнский язык. Незнание языка местных жителей и условий помешали ему в этом году начать путешествие вокруг острова, ему посоветовали остаться в Сирароко на зимовку, и он занялся изучением языка и быта местных жителей. Здесь он познакомился со своим будущим спутником, служащим местной власти Дэнкуро Нисимура, хорошо знавшим айнский язык.

Пережив суровую зиму, 1 апреля 1865 года Окамото Кансуке отправился морским путем в Нагахама (Озерское), откуда начал свой путь вокруг острова, в северном направлении. Добравшись до Сирароко он встретился с Дэнкуро Нисимура. 10 мая на деревянной лодке они отправились на север вместе с восемью местными жителями (известны имена только пяти из них: Уэкити, Тохара, Сюкити, Кисиюрика, Экоросаттэ).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: