Светлана Бошно - Теория права и государства

- Название:Теория права и государства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Эксмо»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-39043-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Бошно - Теория права и государства краткое содержание

Высочайший профессиональный уровень автора, яркий, легкий стиль изложения материала, многочисленные иллюстрации, выполненные профессиональным художником, делают процесс изучения дисциплины необычайно увлекательным и прекрасным началом пути в мире юриспруденции.

Учебник полностью соответствует Государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования.

Студентам, аспирантам, преподавателям юридических вузов и факультетов.

Теория права и государства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Развитие торговли и ремесел сформировало сословия купцов и ремесленников.

Большую роль в социальном развитии и формировании государственности сыграли города-государства (полисы). Город стал центром культуры, торговли и управления.

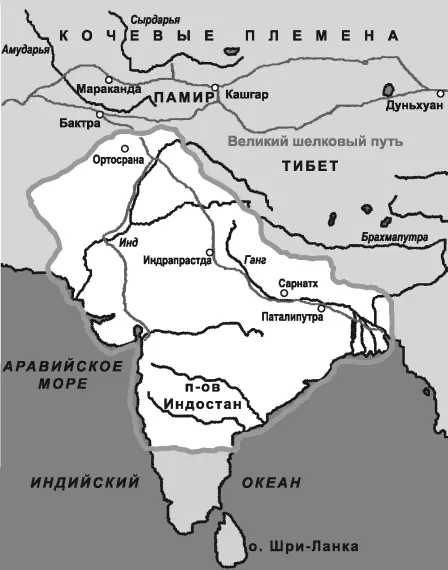

Процесс стратификации первоначально шел по пути социально-функционального неравенства. Замкнутые социальные группы (касты) известны древнейшим цивилизациям Древнего Востока, Индии, евразийским племенам. В процессе развития такая социальная модель переросла в рабовладение.

Деление общества на свободных и рабов было свойственно первым цивилизациям (Древняя Греция, Древний Рим, Троя и др.). Источниками порабощения были воины, позже – работорговля.

В Европе в I тыс. н. э. разложение родового строя привело к формированию феодальных отношений.

Экономическая и социальная жизнь любого общества нуждается в определенном упорядочивании деятельности людей, участвующих в производстве, обмене и потреблении материальных благ. Оно достигается с помощью правил поведения или социальных норм. В первобытном обществе это были обычаи, сросшиеся с религиозными и нравственными требованиями. Социальное расслоение общества и возникновение групп (слоев, классов, каст) с противоположными интересами привело к тому, что родовые обычаи уже не могли выполнять роль универсального регулятора. Экономический базис классового общества требовал новых обязательных норм, установленных (или санкционированных) и охраняемых государством.

Коренной исторической задачей нового, сменявшего родовые обычаи регулирования было создание нового порядка отношений между людьми, соответствующего потребностям производящего хозяйства – скотоводства и земледелия. В глубокой древности наиболее сложившейся идеологической силой выступала религия. Поэтому становление нового порядка у земледельческих племен началось с создания новой религии, объединявшей родовые общины. Естественной для земледельцев, особенно в странах жаркого климата, стала религия Солнца. Она известна у всех древнейших племен Передней Азии, Индии, долины Нила, а также у индейских племен Месопотамии и Горного Перу. Принятие новой веры в Солнце как высшее божество содействовало возвышению племенных обычаев над обычаями и тотемистскими верованиями отдельных родов. Жрецы – носители новой религии, владевшие передовыми для того времени знаниями о движении небесных тел, выработали представления о временах года (и об исчислении времени вообще), воплотившиеся в древних агрокалендарях, устанавливавших цикличность сельскохозяйственных работ, сопровождавшихся религиозными обрядами поклонения Солнцу. Этот порядок поддерживался властью первых городов-государств, где в руках царской власти, военной верхушки и бюрократии сосредоточивалось вполне земное руководство общими ирригационными работами. Это было свойственно таким государствам, как Шумер и Аккад, Древнему Египту, первым государствам майя и инков. Формальное письменное закрепление организации общественных, включая сельскохозяйственные, работ было осуществлено в агрокалендаре. В этой древней форме соединялись в единое целое правила земледелия, социальные нормы, циклы природы.

В Древней Греции и Древнем Риме, у славянских народов, кельтов и германцев, где не было развито поливное землевладение и сельскохозяйственные работы оставались делом сельской общины, календарь природы и поклонение Солнцу не получили явного «огосударствления». Тем не менее религиозные ритуалы поддерживались первыми языческими государствами этих народов и постепенно получили своеобразное обычно-правовое значение.

Большую роль в формировании права сыграли судебные органы, защищавшие прежде всего интересы имущих и привилегированных классов.

Судебные органы содействовали разрушению системы обычаев родового строя, закрепляя в своих решениях нормы, которые соответствовали новым порядкам. Судебные функции первоначально осуществлялись жрецами (в рамках религиозного ритуала) либо верховным правителем (царем, королем) и назначаемыми ими лицами. Постепенно возникает прецедентное право, т. е. решение суда по конкретному делу превращается в общую норму.

Обычаи, сложившиеся в период становления древних цивилизаций, освещаемые религией и охраняемые государством, были тогда одним из важнейших источников права (обычное право, или правовой обычай). В них еще сохранились остатки обычаев родового строя, но все большее значение приобретали нормы патриархального быта сельской общины, закрепляющие неравенство членов «большой семьи», привилегии высших сословий и обязанности низших.

Правовые обычаи содействовали укреплению царской власти, утверждая ее божественное происхождение и устанавливая «страшную» кару за бунт, покушение на правителей и чиновников. В дальнейшем многие нормы обычного права составили основу первых письменных сводов законов (Законы XII таблиц, Варварские правды).

ЗАКОНЫ XII ТАБЛИЦ —один из древнейших сводов римского обычного права (V в. до н. э.) на 12 досках-таблицах (отсюда название). Текст XII таблиц не сохранился и реконструируется на основе упоминаний и ссылок, содержавшихся в сочинениях римских писателей и юристов (Цицерона, Гая и др.). Законы XII таблиц содержали постановления, относившиеся к судопроизводству, уголовному и гражданскому праву, некоторым полицейским правилам.

ВАРВАРСКИЕ ПРАВДЫ( лат. leges barbarorum – законы варваров ) – обычное право германских племен, записанное в период между началом V и серединой II века до н. э. К Варварским правдам относятся: Вестготская правда (ее самая ранняя часть записана во второй половине V в.), Бургундская правда (конец V – начало VI в.), Салическая правда (записана в начале VI века), Рипуарская правда (VI–VII века), Алеманнская правда (конец VI–VIII в.).

Становление государственности требовало все более прочного закрепления правовых норм. С развитием письменности появляются и первые писаные законы.

Древнейшие памятники права уже весьма недвусмысленно закрепляли имущественное неравенство, привилегии богатых, бесправное положение рабов, повинности и ограниченные права низших слоев населения. Собственность и личность знатных людей пользовались несравненно большей защитой. Политические права обычно соизмерялись с имущественным положением и принадлежностью к высшей касте.

Предусматривалась и охрана публичного интереса. Преследовались бунт, неуплата долга, отказ от повинности, разбой, кража, т. е. такие деяния, которых не знало первобытное общество.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: