Сергей Россинский - Уголовный процесс: учебник для вузов

- Название:Уголовный процесс: учебник для вузов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Эксмо»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-31560-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Россинский - Уголовный процесс: учебник для вузов краткое содержание

Подробно охарактеризованы общие положения уголовно-процессуальной деятельности; рассмотрен порядок осуществления отдельных стадий уголовного судопроизводства, правила проведения отдельных процессуальных действий и принятия процессуальных решений. Особое внимание уделено системности изложения учебного материала. При этом учтены все последние изменения, внесенные в уголовно-процессуальное законодательство. Нормативный материал изложен с учетом разъяснений Пленума Верховного Суда и правовых позиций Конституционного Суда.

Учебник предназначен прежде всего для студентов, но будет полезен аспирантам, преподавателям, практическим работникам.

Уголовный процесс: учебник для вузов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

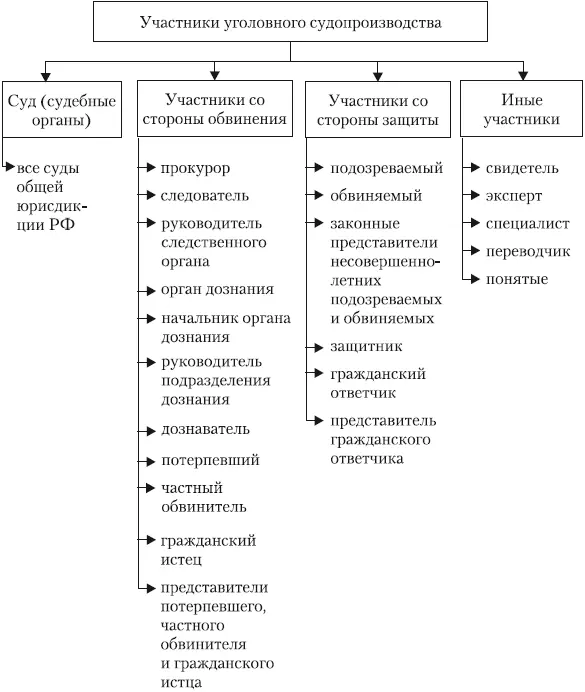

4) иные участники уголовного судопроизводства, т. е. лица, которые, не имея самостоятельного направления процессуальной деятельности, вовлекаются в уголовный процесс для оказания некоего содействия обвинению, защите или суду в выполнении возложенных на них функций. К таким участникам относятся свидетель, эксперт, специалист, переводчик и понятые.

Процессуальному статусу участников уголовного судопроизводства посвящен раздел II УПК, а именно: правовому положению судебных органов – глава 5, участникам со стороны обвинения – глава 6, участникам со стороны защиты – глава 7, иным участникам – глава 8. Завершает указанный раздел глава 9, которая регламентирует обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве, а также порядок осуществления отводов.

К сожалению, в раздел II УПК РФ не включены все нормы, регламентирующие статус участников. Так, некоторые лица, имеющие определенные процессуальные права и обязанности, остаются как бы «за бортом» и выпадают из регламентированной главами 5–8 Кодекса системы. К ним, например, можно отнести лицо, в помещении которого проводится обыск (ст. 182), секретаря судебного заседания (ст. 245) и др. Этим вопросам автор посвятил свой доклад «Некоторые проблемы систематизации процессуальной регламентации участников уголовного судопроизводства» на II международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Тульского госуниверситета (1–2 июня 2005 г.), материалы которой изданы в виде сборника «Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон» (Тула: ТулГУ, 2005).

§ 2

Суд

Суд является единственным государственным органом, уполномоченным от имени Российской Федерации осуществлять судебную власть (правосудие), в том числе посредством уголовного судопроизводства (ст. 118 Конституции России).

Среди других участников уголовно-процессуальной деятельности суды занимают исключительное, главенствующее положение. Они самостоятельно разрешают уголовные дела в целом и отдельные процессуальные вопросы в частности, руководствуясь исключительно законом и правосознанием. А их приговоры, постановления или определения могут быть отменены или изменены лишь вышестоящими судебными органами и только при наличии установленных законом оснований.

Все судебные решения пронизаны государственно-властным характером и обязательны для всех остальных участников уголовного процесса, а также для других государственных органов, должностных лиц, граждан и организаций на всей территории России.

В соответствии с пунктом 48 ст. 5 УПК РФ определенными уголовно-процессуальными полномочиями наделены все суды общей юрисдикции, входящие в судебные систему Российской Федерации, а именно:

– Верховный Суд Российской Федерации;

– суды областного уровня и приравненные к ним военные суды;

– районные (приравненные к ним гарнизонные военные) суды;

– мировые судьи.

Однако каждый из указанных судебных органов имеет право рассматривать строго определенный круг уголовных дел, которые отнесены к его ведению в соответствии с правилами подсудности.

Правила определения подсудности уголовного дела в первой инстанции регламентированы ст. 31–36 УПК. Однако мы считаем целесообразным рассмотрение данного процессуального института в рамках Особенной части уголовного процесса (гл. 19).

Полномочия суда

В соответствии с Конституцией России суд является единственным государственным органом, обладающим исключительными полномочиями по принятию решений, ограничивающих права и свободы человека и гражданина. Эти исключительные полномочия охватывают в первую очередь сферу уголовного судопроизводства.

Судебные полномочия по уголовным делам можно классифицировать по следующим основаниям.

1. Так, по содержанию судебные полномочия подразделяются на следующие группы:

– полномочия по осуществлению правосудия;

– полномочия по осуществлению судебного контроля и надзора.

Полномочия по осуществлению правосудия направлены на реализацию основной судебной функции – разрешение уголовного дела. В этих полномочиях наиболее ярко прослеживается назначение уголовно-процессуальной деятельности и ее состязательный характер. Именно посредством исполнения данных полномочий достигается и основная цель всего уголовного процесса, а также выносится важнейший правоприменительный акт – приговор.

Судебный контрольпредставляет собой специфическую процессуальную деятельность суда, направленную на защиту имеющихся или восстановление нарушенных прав и свобод участников уголовного судопроизводства [32] Подробнее см., напр.: Азаров В.А., Таричко И.Ю. Функция судебного контроля в истории, теории и практике уголовного процесса России. – Омск: Омский госуниверситет, 2004; Муратова Н.Г. Система судебного контроля в уголовном судопроизводстве: вопросы теории, законодательного регулирования и практики. – Казань: КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина, 2004.

.

Предметом судебного контроля может быть как досудебное производство, так и деятельность нижестоящих судов. Осуществляя контрольные полномочия за досудебным производством, суд по ходатайствам органов дознания и предварительного следствия принимает (в исключительных случаях проверяет) решения, ограничивающие конституционные права и свободы личности (ч. 2 ст. 29 УПК РФ) и рассматривает жалобы на действия (бездействие) этих органов и их должностных лиц (ч. 3 ст. 29 УПК РФ). Специфической разновидностью судебного контроля в досудебном производстве является рассмотрение судом материалов о возбуждении уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц или об их привлечении к уголовной ответственности (ст. 448 УПК РФ).

Контроль за судебным производством предполагает проверку вышестоящими судами законности, обоснованности и справедливости судебных решений, вынесенных нижестоящими судами. Здесь необходимо различать такие формы судебного контроля, как: а) проверка судебных решений, не вступивших в законную силу (апелляция или кассация); б) проверка судебных решений, вступивших в законную силу (надзорное производство и возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств).

2. По характеру все судебные полномочия можно условно разделить на:

– исключительные;

– прочие.

Исключительными являются те полномочия, которыми в уголовном процессе наделен только суд и которые ни на каком этапе производства по делу не могут быть возложены на других субъектов уголовной юрисдикции или прочих участвующих в деле лиц.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: