Дмитрий Звоненко - Административное право

- Название:Административное право

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Юстицинформ»

- Год:2011

- Город:М.

- ISBN:978-5-7205-1068-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Звоненко - Административное право краткое содержание

Авторский коллектив учел все последние изменения в источниках административного права: Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, федеральном и региональном административном законодательстве, распорядительных актах органов государственной власти и др. Особое внимание уделено общим вопросам правосубъектности государственных органов после административной реформы, органов местного самоуправления после введения в действие Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», юридических и физических лиц. Продемонстрирована основа для обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов в Российской Федерации.

Для студентов, аспирантов и преподавателей высших юридических учебных заведений, научных работников, служащих органов государственной и муниципальной власти.

Второе издание, дополненное и переработанное.

Административное право - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Анализ структуры названного Закона позволяет сделать вывод о том, что, по сути, он представляет собой мини-КоАП РФ, обусловленный масштабом субъекта РФ и спецификой общественных отношений, нуждающихся в защите. Помимо традиционного для КоАП РФ сочетания материальных (в частности, перечень деяний, признаваемых в качестве административных правонарушений) и процессуальных норм Закон Ленинградской области фактически дублирует структуру КоАП РФ, предусматривая такие группы административных правонарушений, как:

посягающие на общественный порядок, права граждан и здоровье населения (нарушение правил охраны жизни людей на водоемах;

нарушение правил содержания домашних животных;

курение в не отведенных для этого местах, нарушение тишины и покоя граждан в период с 23.00 до 7.00 часов и т. п.);

в сферах охраны собственности и предпринимательской деятельности (торговля в не отведенных для этого местах;

нарушение ограничений времени розничной продажи алкогольной продукции и т. п.);

в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (нарушение правил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территорий городских и сельских поселений;

нарушение правил содержания мест погребения);

в сфере охраны окружающей среды и природопользования (несоблюдение экологических требований, установленных законодательством Ленинградской области;

повреждение или самовольная вырубка зеленых насаждений в городских и сельских поселениях и т. п.);

на транспорте (безбилетный проезд пассажира в автобусе городского и пригородного сообщения, троллейбусе, маршрутном такси; провоз багажа без оплаты);

против порядка управления (нарушение порядка официального использования герба и флага Ленинградской области;

неисполнение представления Контрольно-счетной палаты Ленинградской области;

создание препятствий в осуществлении деятельности органов местного самоуправления;

неповиновение законному распоряжению должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, установленном законом Ленинградской области, и т. п.);

в области финансов (нецелевое использование средств областного бюджета Ленинградской области и средств местных бюджетов).

В качестве еще одного примера можно привести Закон города Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» [79] Ведомости Московской городской думы. – 2008. – № 12. – Ст. 251.

.

В настоящее время в субъектах РФ наметилась тенденция на кодификацию регионального законодательства об административных правонарушениях, и, как следствие, на отказ от модели, которая была рассмотрена нами ранее на примере города Санкт-Петербурга. Так, в частности, с 1 января 2011 г. вступает в силу Закон Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», систематизирующий ранее разрозненные городские законы об административной ответственности. Одновременно с вступлением в силу этого Закона утратят силу многочисленные городские законы об административной ответственности, которые были рассмотрены нами выше.

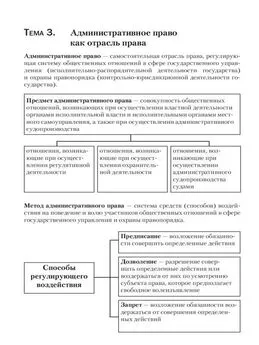

Необходимо отметить, что законодательство субъектов РФ об административных правонарушениях и административной ответственности представляет одну из значительных, но не исключительную часть источников административного права. Другую группу источников, которые принимаются органами государственной власти субъектов РФ, составляют законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие статус и порядок функционирования органов исполнительной власти субъектов РФ, порядок их взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, с органами законодательной и судебной власти, с органами местного самоуправления, а также друг с другом. Наконец, в качестве третьей группы можно выделить законы и иные нормативные правовые акты, имеющие административно-правовую направленность и регулирующие различные сферы общественных отношений на региональном и местном уровнях. Каждая из этих групп источников административного права базируется на Конституции РФ, федеральном законодательстве, а также на конституциях и уставах субъектов РФ.

Так, в качестве примера закона, регламентирующего статус органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, можно привести Закон Санкт-Петербурга от 6 июля 2009 г. № 335-66 «О Правительстве Санкт-Петербурга» [80] Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. – 2009. – № 18.

. В числе региональных законов, регламентирующих административно-правовыми методами отдельные виды общественных отношений на региональном уровне, можно выделить Закон Ленинградской области от 13 октября 2000 г. № 33-ОЗ «О пожарной безопасности Ленинградской области» и аналогичный Закон Санкт-Петербурга от 18 июля 2005 г. № 368-52 «О пожарной безопасности в Санкт-Петербурге» [81] Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. – 2005. – № 10.

.

Как и на федеральном уровне, на уровне субъектов РФ существуют определенные законодательные требования к актам, являющимся источниками норм административного права. Прежде всего это относится к основной группе данных источников – законам субъектов РФ. Общий статус законов субъектов Российской Федерации, наряду с Конституцией России определяется конституциями и уставами самих субъектов РФ. Кроме того, в ряде субъектов существуют специальные законы, например Закон Ленинградской области от 11 декабря 2007 г. № 174-ОЗ «О правовых актах Ленинградской области», Закон города Москвы от 14 декабря 2001 г. № 70 «О законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы».

Частью 4 ст. 15 Конституции РФ определено, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Данное конституционное положение находит свою конкретизацию в Федеральном законе от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» [82] Российская газета. – 1995. – № 140.

, определяющем порядок заключения, выполнения и прекращения международных договоров РФ. Представляется уместным обратить внимание на то, что приведенная выше конституционная формулировка базируется на приоритете международных договоров над российским правом и, по сути, над Конституцией РФ. В этой связи видится более взвешенной и рациональной модель, нашедшая свое закрепление в Конституции Республики Беларусь. Статьей 8 белорусской Конституции установлено, что Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства. Республика Беларусь в соответствии с нормами международного права может на добровольной основе входить в межгосударственные образования и выходить из них. Особо оговорено, что не допускается заключение международных договоров, которые противоречат Конституции Республики Беларусь. Таким образом, мы видим, что в данном случае сама белорусская Конституция выступает в качестве своеобразного высшего эталона, на основании которого допускается возможность заключения того или иного международного договора.

Интервал:

Закладка: