Ольга Беляева - Коммерческое право России: курс лекций

- Название:Коммерческое право России: курс лекций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Юстицинформ»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7205-0943-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Беляева - Коммерческое право России: курс лекций краткое содержание

Книга рассчитана на студентов старших курсов юридических вузов и факультетов, аспирантов, преподавателей; она также будет полезна практикующим юристам и предпринимателям.

Коммерческое право России: курс лекций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

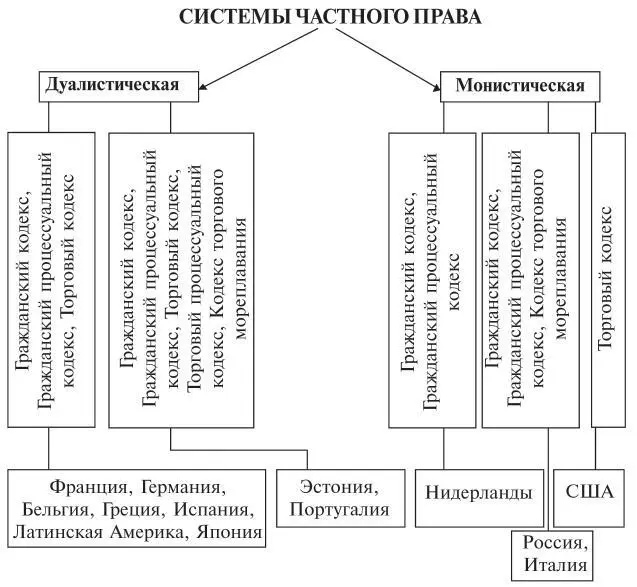

Современные системы частного права, формирование которых происходило с XIX в., представлены на схеме 1.

Схема 1

§ 5. История развития торгового права за рубежом и в России

В развитии торгового права принято выделять три периода: итальянский, французский и германский.

1. Итальянский период(XI–XV вв.) – это зарождение торгового права. Он характеризуется господством сословных начал, купеческое торговое право выражается в обычаях. Италия занимала выгодное географическое положение в торговле между Западной Европой и Азией. Поэтому в Италии приморские города превратились в торговые республики, подобные большим торговым домам. Купцы были господствующим классом, разделенным на гильдии.

Итальянское купеческое право осталось правом отдельных городов. В этот период сформировались морские обычаи, применявшиеся в Средиземноморье. С тех пор морское право по-прежнему остается частью торгового права.

2. Французский период(вторая половина XV–XIX в.). Франция оказалась в центре наиболее экономически развитых стран. В торговле на первый план выдвинулись испанцы, англичане и голландцы. Требовались крупные вложения для организации так называемой «заатлантической» торговли. Экономические интересы купцов совпали с фискальными интересами королевской власти. Во Франции в царствование Людовика XIV была проведена первая кодификация торгового права и принят Ordonance de Commerce – Торговый кодекс (1673 г.).

Торжеством буржуазии стало принятие в 1808 г. Торгового кодекса, более известного как Кодекс Наполеона. Этот Кодекс оказал большое влияние на торговые кодификации европейских государств, он действует до сих пор. Во Франции Торговый кодекс действует не параллельно с Гражданским кодексом, а дополнительно к нему. Кодекс Наполеона не имеет аналогов ни по времени действия, ни по пространству. Он получил применение во всех странах, входивших во Французскую империю. Это был второй случай в мировой практике после рецепции римского права, когда иностранный закон имел прямое применение. После свержения Наполеона многие страны отреклись от этого Кодекса за его национальную принадлежность. Однако их законодательство все равно базировалось именно на нем.

3. Германский период(XIX в.). Германия не была государством с сильной централизованной властью, она представляла собой множество королевств и княжеств с независимой законодательной властью. Попытка принять единый гражданский кодекс не удалась. Однако в 1847 г. был издан Общенемецкий вексельный устав, после чего в 1861 г. появился Общенемецкий торговый кодекс. В отличие от французского, немецкий кодекс имеет параллельное действие с гражданским кодексом.

В 1896 г. в Германии появилось Германское гражданское уложение и, как ни странно, в 1897 г. было выпущено Германское торговое уложение, представляющее собой некий придаток гражданского права. Г.Ф. Шершеневич отмечал, что немцы сохранили принцип изложения частного права в двух кодексах как памятник национального сплочения после первой торговой кодификации.

4. В Россиине было исторических оснований к обособлению торгового права. В Древней Руси не было разделения общества на сословия. Те юридические особенности, которых требовал торговый оборот, были закреплены в общих, а не в специальных законодательных актах (Русской Правде, Псковской Судной Грамоте). Население было однообразной массой, служившей Государю. Общественные классы выделялись не по привилегиям, а по обязанностям. Торговое уложение царя Алексея Михайловича и Новоторговый устав 1667 г. вообще не содержали норм частного права, а включали в себя лишь финансовые нормы и постановления.

При Петре I разделение общества на гильдии имело лишь фискальный характер. В XIX в., когда под руководством М. Сперанского был сформирован Свод Законов Российской империи, Свод Законов гражданских охватил те вопросы, которые на Западе регулировались торговыми кодексами. Устав Торговый, действовавший в России до революции 1917 г., содержал только административные нормы.

В Советской России в период НЭПа велась работа по подготовке Торгового Свода, но после начала коллективизации она была прекращена.

§ 6. Перспективы кодификации торгового права в России

Как было сказано выше, в одних странах совместное существование гражданского и торгового права объясняется историческими традициями, в других – на почве кодификации торгового права произошло политическое объединение государства.

Искусственное выделение торгового права вредно для экономического оборота, т. к., во-первых, нужно стремиться к единообразию законодательства, во-вторых, параллельное существование двух законодательств порождает и практические затруднения.

Вместе с тем сейчас существует идея принятия Торгового кодекса РФ, активным сторонником которой является проф. Б.И. Пугинский. Его аргументы таковы:

1. Торговля является самостоятельной сферой гражданских правоотношений.

2. В торговле задействованы специальные субъекты, чей статус в ГК РФ не определен (оптовые ярмарки, рынки, товарные биржи, торговые дома).

3. В ГК РФ не урегулированы ряд договоров (оптовая купля-продажа, консигнация и др.), а также послеторговые отношения по приемке товаров.

4. Было бы удобнее использовать в правоприменительной практике один кодифицированный акт, а не множество разрозненных нормативных актов.

В России существовала теория хозяйственного права для социалистической экономики. Но отдельный Хозяйственный кодекс так и не был принят. До окончания работы над проектом части второй Гражданского кодекса оставалась возможность создания Торгового или Предпринимательского кодекса. Но после принятия двух частей ГК РФ оказалось, что уже не осталось вопросов, которые надо специально регулировать целым кодексом, а не отдельными нормативными актами. Тем более что исключительно коммерческими в ГК РФ являются только два договора: коммерческая концессия и контрактация, в остальных договорах могут участвовать любые лица.

Представляется, что принятие Торгового кодекса в нашей стране нецелесообразно. В частности, более детальное регулирование деятельности специальных субъектов торговли сужает их возможности в условиях острой конкурентной борьбы. Не нужно устанавливать дополнительные правовые основания для предъявления новых требований к торговым фирмам и индивидуальным предпринимателям. Что касается послеторговых отношений (приемка товаров по количеству и по качеству), то уже долгое время они регламентируются обычаями делового оборота, в качестве которых выступают Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утв. постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, и Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утв. постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7. Эти инструкции применяются покупателем (получателем) товара в случаях, когда это прямо предусмотрено условиями договором поставки [1] Пункт 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского Российской Федерации о договоре поставки».

.

Интервал:

Закладка: