Анатолий Козлов - Единичные и множественные преступления

- Название:Единичные и множественные преступления

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Юридический центр»

- Год:2011

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-94201-615-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Козлов - Единичные и множественные преступления краткое содержание

Работа рассчитана на преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов.

Единичные и множественные преступления - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Можно ли исключить рецидив и заменить его совокупностью приговоров? Применительно к назначению наказания не только можно, но и нужно, чтобы исключить иллюзию всеобщности ст. 68 УК. На наш взгляд, ст. 68 и 70 УК должны регламентировать постпенитенциарную и пенитенциарную совокупности судимостей соответственно. Отсюда терминологически ст. 68 УК можно именовать постпенитенциарной совокупностью судимостей, а ст. 70 УК – пенитенциарной совокупностью судимостей. В результате будет ликвидирован законодательный пробел по учету постпенитенциарной совокупности судимостей и вся система множественности преступлений получит законченный вид без каких-либо внутренних противоречий.

Совокупность судимостей отличается от совокупности преступлений только одним – наличием нескольких судимостей, чего нет в совокупности преступлений.

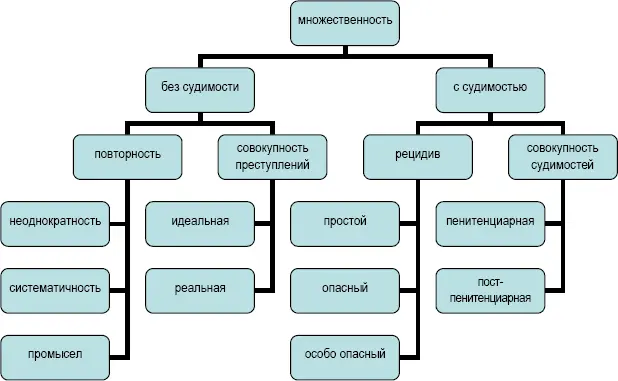

В результате предложенных преобразований институт множественности преступлений приобретет следующий вид (рис. 3).

Рис. 3

Соответственно институт множественности преступлений приобретает законченный вид как в плане необходимого отражения его субъективно-объективной сущности и содержания, так и классификации на видовом, подвидовом и подподвидовом уровнях. Именно данная структура должна быть отражена в уголовном законе, что, конечно же, потребует выделения множественности преступлений в качестве самостоятельного института уголовного права, на чем давно настаивала наука уголовного права. При этом очень важно отразить субъективные составляющие множественности преступлений (повторность и рецидив), что постоянно подвергается забвению и теорией уголовного права, и уголовным законом, но без чего множественность теряет всяческий смысл.

Часть 2

Квалификация преступлений

Раздел I

Общие вопросы квалификации преступлений

Квалификация преступления наряду с назначением наказания является одной из двух ведущих категорий уголовного права. По существу, все учение о преступлении, и Особенная и Общая части уголовного права направлены на создание совокупности знания, которая должна привести к правильной квалификации преступления.

Исходя из сказанного, рассмотрим некоторые определения квалификации, предложенные теорией уголовного права. Так, многие авторы признают квалификацией «установление и юридическое закрепление точного соответствия между признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой». [470] Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1972. С. 8; Он же: Общая теория квалификации преступлений. М., 1999. С. 5; Сабитов Р. А. Квалификация уголовно-правовых деяний. Челябинск, 1998. С. 4; Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.,2003. С. 13; Кадников Н. Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования. М., 2003. С. 5, и др.

Примерно об этом же говорит и Б. А. Куринов. [471] Куринов Б. А. Указ. соч. С. 43.

По поводу самого понятия «квалификация преступлений» особых проблем не возникает, господствует в теории уголовного права именно указанная фраза. Тем не менее определенные сомнения по этому вопросу возникли у некоторых ученых. Так, по мнению Р. А. Сабитова, «сущность квалификации состоит не столько в отнесении конкретного деяния к какой-либо статье УК, сколько в отнесении его к определенному преступлению, предусмотренному статьей УК. В связи с этим правильнее говорить не о квалификации преступлений, а о квалификации общественно опасных деяний». [472] Сабитов Р. А. Указ. соч. С. 5.

На первый взгляд, автор прав, поскольку именно деяние мы квалифицируем, именно в деянии мы определяем наличие преступления. Фактически это и так, и не так. Дело в том, что на стадии расследования уголовного дела действительно никто не имеет права говорить о квалификации преступления, поскольку преступления еще нет, только в будущем суду предстоит вынести решение о виновности или невиновности лица и о совершении или несовершении им преступления. Этого не хотят видеть определенные министерства и ведомства (Генеральная прокуратура РФ, Министерство внутренних дел РФ, Министерство РФ по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство юстиции РФ, Федеральная служба безопасности РФ, Министерство экономического развития и торговли РФ, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков), которые ввели в действие Приказ о едином учете преступлений от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399. В соответствии с данным приказом многие формы учета (Статистическая карточка на выявленное преступление – Ф. 1, Статистическая карточка о результатах расследования преступления – Ф. 1.1, Статистическая карточка на лицо, совершившее преступление – Ф. 2, Статистическая карточка о потерпевшем – Ф. 5, в определенной части Статистическая карточка о результатах рассмотрения дела судом первой инстанции – Ф. 6) [473] Российская газета. 2006. № 13 (3979). С. 10–16.

указывают на совершение преступления как изначально очевидную вещь. Строго юридически те из указанных форм учета, которые подписываются органами предварительного расследования, должны фиксировать только деяние, а не преступление, а подписанные судьей – должны фиксировать деяние до вступления обвинительного приговора в законную силу и преступление после такового. Отсюда следует, что данные формы учета составлены некорректно и должны быть изменены. Применительно же к изложенной теоретической дискуссии можно констатировать, что Р. А. Сабитов в данной части прав. Однако при квалификации мы сопоставляем реальное общественно опасное деяние с моделью преступления, заложенной в норме УК, т. е. в данном случае мы имеем не один, а два объекта сравнения, и уже по одному этому наименование деятельности сравнения мы не можем ограничить только одним объектом (деянием). При объединении двух указанных объектов результатом сравнения выступает констатация того, что данное деяние есть преступление, т. е. делается вывод о преступности деяния. Именно поэтому вполне логично указанная деятельность по сопоставлению двух объектов названа по конечному результату «квалификацией преступлений».

К достоинствам приведенного определения можно отнести то, что авторы весь процесс квалификации разбивают на два этапа (это очень важно в связи с тем, что невозможно найти термин, который бы в полной мере раскрывал процесс квалификации) – установление и юридическое закрепление.

Общепризнанно, что квалификация преступления выступает в двух аспектах: с одной стороны, это процесс установления сходства (тождества) конкретно совершенного преступления с признаками диспозиции нормы Особенной части уголовного закона, а с другой – вывод об этом сходстве. [474] Левицкий Г. А. Квалификация преступления// Правоведение. 1962. № 1. С. 144; Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступления. М., 1972. С. 7–8; Куриное Б. А. Научные основы квалификации преступлений. М., 1976. С. 12, 43; Наумов А. В., Новиченко А. С. Законы логики при квалификации преступлений. М., 1978. С. 26–27; Андреев И. В. Теоретико-правовые основы квалификации преступлений: Автореф. дис… канд. юрид. наук. Омск, 2000. С. 8, и др.

В целом с такой позицией необходимо согласиться, поскольку она верно отражает практическую значимость квалификации. Однако настораживает в данном подходе следующее: один и тот же термин понимается как динамический процесс и как определенное состояние, что, конечно же, является неприемлемым с точки зрения однозначности толкования юридических терминов. Попытка обратить внимание на тесную взаимосвязь процесса и результата [475] Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 7.

лишь усиливает осознание того, что мы имеем, хотя и связанные, но самостоятельные явления, оформленные в теории одним термином. И только в этом плане двухаспектное толкование понятия квалификации вызывает возражения. Действительно, квалификация преступления представляет собой процесс познания явления, его сходства с другим явлением. Именно это – главное в квалификации. «Процесс – … 2) совокупность последовательных действий для достижения какого-либо результата». [476] Советский энциклопедический словарь. М., 1980. С. 1087.

Интервал:

Закладка: