Стелла Цейтлин - Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи

- Название:Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9551-0351-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стелла Цейтлин - Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи краткое содержание

Книга рассчитана преимущественно на лингвистов, но может представлять интерес и для психологов, логопедов, учителей-словесников.

Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Выше была рассмотрена одна из функций языковой нормы – функция реализации (соотношение «система – норма» при этом трактуется как потенция – реализация данной потенции). Рядом исследователей подчеркивается и другая, не менее важная функция языковой нормы – функция селекции, выбора («система – норма» при этом соотносятся как инвариант – вариант). Осуществление этой функции возможно только в условиях вариативности средств выражения, обусловленной формальной избыточностью языковых средств, которая обеспечивает языку определенный запас прочности.

В большинстве случаев выявляемая в речи вариативность нормы есть «вырвавшаяся наружу» вариативность системы, по тем или иным причинам не встретившая заслона. Широко понимаемая вариативность связана с наличием синонимичных слово– и формообразовательных аффиксов (ср. «апельсинный – апельсиновый», «без носок – без носков»), а также является следствием того, что при словообразовании и словоизменении в современном русском языке оказываются задействованными разнообразные средства выражения грамматических значений: наряду с аффиксами играют роль чередования в основе, перемещение ударения, наращения – усечения основы, возможен супплетивизм и т. п.

Системой языка предусматривается возможность широкой (хотя отнюдь не безграничной) вариативности средств выражения грамматических значений. Поскольку ребенок постигает систему раньше, чем норму, он зачастую свободно реализует возможности системы, не зная о выборе, который сделан традиционно. «Связь с прошлым ежеминутно препятствует свободе выбора», – писал Соссюр [Соссюр 1977: 107]. Поскольку у ребенка нет прошлого, выбор его оказывается вполне свободным.

В соответствии с двумя функциями нормы, которые были рассмотрены выше, можно разграничить два уже указанных выше типа детских инноваций. Если ребенок игнорирует запретительную функцию нормы (т. е. норма ставит препятствие на пути реализации потенции, а ребенок этого не знает), возникают инновации, представляющие собой заполнение абсолютных лакун. Если ребенок игнорирует селективную функцию нормы, то образованные им в результате акта деривации формы слова или производные слова оказываются окказиональными вариантами к существующим в нормативном языке единицам.

На уровне нормы, трактуемой нами широко (мы не считаем нужным применительно к целям нашего исследования разграничивать норму и узус), возможны и факты, прямо не порождаемые системой и в некоторых случаях даже противоречащие ей. Такое положение является неизбежным следствием того обстоятельства, что язык представляет собой итог многовекового развития, при этом развивается не изолированно, но в контакте с другими языками, что обусловливает возможность заимствований. Современный язык изобилует, кроме того, разного рода архаичными явлениями, не обусловленными действующей языковой системой [Шмелев 1960]. Несомненным противоречием системе является супплетивизм, как формо-, так и словообразовательный. Дети, стихийные «систематологи-структуралисты», руководствуясь правилами уровня системы, ликвидируют «несистемные» явления, устраняют супплетивизм и т. п. (ср.: например: человек — человеки и человек – люди; ловить – поймать и ловить – уловить ).

Безусловно, прав В. А. Виноградов, утверждая: «Нормой детской речи является сама усвоенная система: и эта норма представляет собой неосознанную гипотезу о системе и норме языка взрослых, к которому ребенок постепенно приближается» [Виноградов 1983: 62].

5. Аналогия в языке и речевой деятельности

Споры о сущности аналогии и о роли, которую она играет в развитии и изменении языка, ведутся начиная с глубокой древности [34] См. подробное изложение дискуссии «аналогистов» и «аномалистов» в [История лингвистических учений. Древний мир 1980]. См. также анализ разных взглядов на сущность аналогии в книге Дж. Лайонза [Лайонз 1978].

. Наиболее детально учение об аналогии разработал Г. Пауль. Большое внимание аналогии уделял Ф. де Соссюр. Об аналогии писали Е. Курилович, В. М. Жирмунский, Д. Н. Шмелев и многие другие лингвисты. Роль аналогии в речевой деятельности человека, связанной с деривацией языковых единиц, рассматривается в статье Е. С. Кубряковой [Кубрякова 1987].

Думается, что аналогию можно понимать по крайней мере в двух смыслах – в зависимости от аспекта ее рассмотрения: (1) применительно к языку как таковому и (2) применительно к речевой деятельности индивидов, пользующихся данным языком. Неразграничение этих двух «аналогий» обусловливало в значительной степени отсутствие взаимопонимания между учеными, ведущими спор о сущности данного явления. Следует отметить, что имплицитное различие двух подходов к аналогии просматривается уже в учении Г. Пауля. Однако четкое разграничение двух аспектов аналогии стало возможным лишь на базе сложившегося в лингвистике разведения понятий «язык» – «речь» – «речевая деятельность».

Применительно к языкуаналогия может быть трактована как способ соотношения между языковыми единицами, основанный на том, что тождественным семантическим различиям между ними соответствуют тождественные формальные различия (и наоборот).

Отношения аналогии традиционно описываются с помощью пропорции:

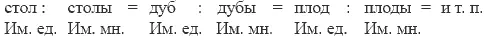

А : В = А1 : В1 = А2 : В2, например:

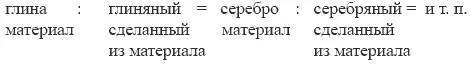

или

Очевидно, что понимаемая таким образом аналогия совпадает с тем, что традиционно понимается как регулярность. Аналогия в таком понимании противостоит аномалии (нерегулярности): «В понятии регулярности отражено представление о системной синхронной значимости явления, его синхронной повторяемости в однотипных противопоставлениях. Регулярно стандартное образование, отвечающее стереотипной семантической или структурной формуле» [Кубрякова 1972: 382].

В сущности, тот же метод выяснения наличия регулярных отношений между языковыми единицами, основанный на учете их формы и значения, лежит в основе так называемого квадрата Гринберга.

Можно ли считать грамматику хоть какого-то естественного языка, в частности русского, отвечающей принципу строгой регулярности? На этот вопрос следует ответить отрицательно, ибо «язык – не жесткая система, все элементы которой связаны между собой сквозными однотипными отношениями» [Кацнельсон 1972: 10]. Очевидно, регулярность может базироваться на наличии постоянных и повторяющихся от одной единицы к другой отношениях между означающим и означаемым языкового знака. Однако наличие строгих одно-однозначных соответствий между означающим и означаемым языкового знака в естественном языке, провозглашенное Соссюром, но и им же самим подвергавшееся сомнению, опровергнуто, как известно, в ходе дальнейших исследований. В настоящее время является общепризнанным так называемый асимметричный дуализм языкового знака, предполагающий отсутствие строго одно-однозначных соответствий между двумя сторонами языкового знака. Асимметричный дуализм может обнаруживаться как в плане синтагматики, так и в плане парадигматики [Арутюнова 1968]. Для нашего исследования особенно существен второй аспект (парадигматический).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: