Стелла Цейтлин - Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи

- Название:Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9551-0351-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стелла Цейтлин - Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи краткое содержание

Книга рассчитана преимущественно на лингвистов, но может представлять интерес и для психологов, логопедов, учителей-словесников.

Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Операция по производству слова предполагает сочленение деривационного форманта с производящей основой. И здесь срабатывает двойной ряд ассоциаций: с производящим словом, основа которого является структурной базой деривата, и со словами, относящимися к тому же словообразовательному типу; общий для них формант выступает в качестве элемента, прибавляемого к основе. Например, требуется дать наименование человеку, который много спит. Один ряд ассоциаций: спать, спит и т. п.; другой – болтун, крикун, свистун. Значит, искомое неизвестное – «спун». Поскольку в нормативном языке такая единица отсутствует, возникает инновация: Ну и спун! До обеда проспал!

Эффект естественного прайминга можно продемонстрировать и на следующем примере. Мать мелет кофе, трехлетняя дочь спрашивает: А когда ты помелешь, можно мне мелить? – Не мелить, а молоть. – А когда ты помолешь, можно мне молоть? Глагол «молоть», как известно, характеризуется нестандартностью корреляций открытой и закрытой основ. Характерно, что ребенок в обоих случаях исходит из предположения, что глагольные основы должны иметь близкое звучание, при изменении одной автоматически изменялась и другая, т. е. срабатывала внутрисловная аналогия, при этом определяющую роль играло изменение формы-стимула. Близок к приведенному выше и следующий диалог: Сколько чудес на свете: каждый день какое-нибудь чудесо! – Надо говорить – «чудо». – Да, много разных чудна свете! Аналогичные примеры, свидетельствующие о стремлении ребенка к симметрии и соблюдению пропорций, можно привести и из сферы словообразования: Давай играть: я буду продавец, а ты покупец! – Не покупец, а покупатель. – Ну ладно, ты будешь покупатель, а я продаватель .

Каждая созданная по аналогии языковая единица, будь то слово или словоформа, неизбежно оказывается лишь новой комбинацией уже существующих в языке морфем: «Язык напоминает одежду, покрытую заплатами, которые сделаны из материала, отрезанного от этой одежды» [Соссюр 1977: 206]. Это обусловлено самой сутью аналогических процессов. Именно поэтому любая инновация в принципе узнаваема, что отмечено К. И. Чуковским относительно детских новообразований.

«Аналогия, – по словам Соссюра, – предполагает образец и регулярное подражание ему» [Соссюр 1977: 195]. Однако подражание может быть различным, затрагивать правила самого разного уровня, в некоторых случаях выявлять потенции языковой системы, не нашедшие реализации на уровне нормы. Для наших рассуждений весьма существенно понятие так называемой глубины аналогии. Можно выделить три основных типа деривационных процессов.

1. Деривационный процесс, осуществляемый по образцу одного конкретного соотношения языковых единиц [37] Об образованиях по конкретному образцу см. [Лопатин 1970; Земская 1973: 236–237]. Приводимая нами классификация пересекается с классификацией Е. С. Кубряковой [Кубрякова 1981, 1987б].

. Так, четырехлетний мальчик назвал штанину комбинезона ногав . Поскольку словообразовательная модель, объясняющая данное образование, отсутствует или, вернее, представлена единственной словообразовательной парой: рука → рукав, в данном случае можно видеть прямое воздействие этой словообразовательной пары:

рука : рукав = нога : х; х = ногав .

Можно привести примеры и из области словоизменения. Так, например, употребленная четырехлетним мальчиком форма столья явно возникла под воздействием формы «стулья»:

стул : стулья = стол : x; х = столья .

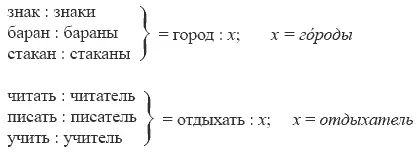

2. Чаще всего деривационный процесс осуществляется по имеющейся в языке словообразовательной или словоизменительной модели. При этом само появление в грамматической системе (грамматиконе) ребенка той или иной словоизменительной или словообразовательной модели является следствием обобщения ряда однотипных соотношений языковых единиц. В правой части пропорции в этих случаях оказывается отвлеченная схема образования слова или словоформы, а не конкретные случаи реализации модели:

В случае образования по модели нет необходимости в том или ином лексическом образце, по данной модели созданном (хотя он может присутствовать в контексте, выполняя роль дополнительного стимула, «естественного прайма»). Парадигматические ассоциации являются в таких случаях настолько устойчивыми и сформировавшимися, что этого оказывается вполне достаточно для образования нужного деривата.

Использование словообразовательных или словоизменительных моделей в речевой деятельности ребенка служит, как правило, свидетельством их системной продуктивности. Мы опираемся на известную концепцию М. Докулила, разграничившего системную и эмпирическую продуктивность (см. [Докулил 1962: 79] и след). При этом эмпирическая продуктивность, проявляющаяся в частотности использования данной модели в образовании новых единиц, не играет существенной роли. Для ребенка оказывается гораздо более значимым вес модели в языковой системе, обычно связанный со способностью с помощью использования минимума средств осуществить нужную функцию.

3. В некоторых случаях образцом для подражания при создании дериватов являются глубинные потенции системы, не получившие в нормативном языке реализации на уровне конкретных словообразовательных или словоизменительных моделей. Такие случаи можно условно трактовать как образования по сверхмодели. Хотя полученные таким образом дериваты не имеют прямых прецедентов в нормативном (конвенциональном) языке, их существование тем не менее также системно обусловлено. Случаи такого рода были рассмотрены выше. К приведенным примерам можно прибавить и следующий. В речи детей трех-четырехлетнего возраста имеют широкое распространение глагольные формы с конечным У открытой основы ( склюли, поцелуть, нарисуть и т. п.). Они представляют собой случаи неверной реконструкции основы инфинитива при опоре на основу настоящего времени (ср.: склюю, поцелую, нарисую). При этом от основы настоящего времени отбрасывается конечный звук j. На какую аналогию опирается в этом случае ребенок? Глаголов с подобным соотношением основ в русском языке всего несколько (дуть, разуть, обуть). Вряд ли можно предположить, что они оказывают влияние на огромный по численности разряд глаголов так называемого II словоизменительного типа (пользуемся классификацией, данной в «русской грамматике» [Русская грамматика 1980. Ч. 1]). Скорее всего, левую часть пропорции составляет некая глубинная модель, определяющая корреляцию основ, заканчивающихся на другие гласные:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: