Стелла Цейтлин - Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи

- Название:Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9551-0351-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стелла Цейтлин - Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи краткое содержание

Книга рассчитана преимущественно на лингвистов, но может представлять интерес и для психологов, логопедов, учителей-словесников.

Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Интересна история в его же лексиконе слова «палка», которое обозначало сначала палку, затем – карандаши, линейки и даже ручки, а несколько позднее – даже перышко зеленого лука, которое он хотел получить. В основе сверхгенерализации – признак как «деревянности», так и продолговатости предмета.

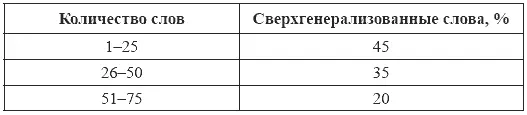

По подсчетам западных исследователей (см. Rescorla 1980) [42] Сведения приводятся в [Ingram 1989: 152].

, существует следующее соотношение между количеством освоенных ребенком слов и процентом слов, значения которых оказываются сверхгенерализованными.

В ряде случаев расширение референции оказывается отчасти вынужденным, поскольку объясняется чрезвычайной узостью сложившегося к этому времени активного лексикона. Ребенок прибегает к косвенным способам номинации, основываясь на сходстве признаков или на смежности явлений, при этом по его поведению можно видеть, что он ощущает компромиссность такого поведения (медлит, задумывается, произносит неуверенным тоном и пр.).

Приведенные выше примеры изменения референции слова на основе общности признаков можно назвать расширением по метафорическому типу. Примеры расширения по метонимическому типу, заключающиеся в наименовании одним и тем же словом разных компонентов единой ситуации, фактически были приведены выше (использование Аней слова «папа»).

Удивительна изобретательность маленького ребенка, который стремится доступными ему средствами передать ту или иную мысль, используя весьма ограниченный на раннем этапе запас слов. Вот несколько примеров из родительского дневника, иллюстрирующих использование Аней С. в самых разных обстоятельствах слова-синкрета «вода», произносимого как буд я или позднее – бад я . Ребенок видит, что готовят вещи для купания. Бежит к ванной, стучит в дверь с криками: Буд я-буд я (1.04.23). Запись в дневнике: «Она таким образом сообщает, что хочет (будет) купаться». Вот другой фрагмент из того же дневника. Запись относится к возрасту 1.06.07. Мать спрашивает: «Аня, помнишь Валю?» Аня: Буд я-буд я! Аня напоминает об обстоятельствах, при которых произошло ее знакомство с Валей: Валя мылась в их ванной. Таким образом, она дает матери понять, что помнит Валю (= это та самая девочка, которая мылась в ванной). В возрасте (1.07.10) падает соска, мать произносит: «Отнеси бабушке помыть». Аня бежит на кухню с криком: Баба, бад я! Данный пример показывает, как ребенок использует формирующееся знание о связи явлений в окружающем мире для выражения своих коммуникативных интенций. При этом он опирается на сеть существующих у него ассоциаций, связанных с данным словом. В дневнике отмечается также, что значение слова через некоторое время оказалось расширенным по метафорическому принципу: девочка стала] называть водой любое питье (проявление лексико-семантической сверхгенерализации, о которой речь шла выше). Когда Аня хотела пить, она кричала, указывая на бутылочку с соком: Бад я! Дальше будут приведены примеры использования этого слова и на стадии двусловных предложений.

Наряду со словами, которые выше мы весьма условно назвали протосубстантивами и протоглаголами, в начальный детский лексикон входит довольно значительное число неизменяемых звукоподражательных слов, ономатопей, обычно именуемых словами «языка нянь», типа «би-би», «гав-гав» и им подобных. Некоторые из них уже упоминались выше. Не будучи глаголами, они тяготеют к последним, поскольку многие из них основаны на имитации типичных звуков, производимых животными, машинами, людьми, предметами, и могут быть по праву отнесены к разряду так называемых иконических (по Пирсу) знаков [43] Однако иконичность их весьма условна. Если бы язык был в состоянии передать эти природные звуки точно, то звукоподражательные слова в разных языках во многом бы совпадали. Тем не менее подобного совпадения мы не наблюдаем. В каждом языке складывается свой традиционный способ интерпретации этих звуков, соотнесенный с принятой в данном языке системой фонем. Именно это обстоятельство и позволяет считать эти своеобразные и не вполне вписывающиеся в грамматическую систему языка единицы словами данного языка. В адаптированной к русскому языку Мак-Артуровском опроснике их насчитывается 37 (ср. с англоязычной версией, где их только 12). Это отражает реальную речевую практику общения с детьми в русскоязычных семьях.

. В начале своего появления они служат выражением некоей нерасчлененной ситуации, связанной, например, как с машиной («би-би»), так и со всем, что с нею каким-либо образом ассоциируется.

Слова «языка нянь», лишенные словоизменения, идеальным образом выполняют роль синкретов на этом раннем этапе. «Как бы идя навстречу потребности ребенка в бесформенных словах на этой стадии, взрослые создали (также перенимая от детей) целый ряд аморфных слов, составляющих значительный процент среди слов, усвоенных ребенком в этом возрасте» [Гвоздев 1961, 2007: 163]. А. Н. Гвоздев справедливо полагал, что сам факт их наличия в начальном лексиконе ребенка служит реальным подтверждением аграмматичности и всех других слов, которые ребенок в это время употребляет, т. е. тех, которые мы выше условно назвали протосубстантивами и протоглаголами, представляющих собой во многих отношениях (прежде всего – в грамматическом) лишь несовершенные копии словоформ конвенционального языка.

С расчленением отображаемой в высказывании ситуации, возникновением в дальнейшем двусловных предложений эти слова становятся обычно их предикатами, приближаясь по своей функции к глаголам. Интересно, что это обстоятельство в значительной степени направляется поведением взрослого, находящегося в диалоге с ребенком, прежде всего матери. Если сначала она довольствовалась тем, что ребенок, например, произносил, указывая на собачку: ав-ав , т. е. обозначал ситуацию синкретично, то позднее она предпочитает трактовать «ав-ав» именно как действие, производимое собакой: «Да, это собачка. Она говорит: „Ав-ав!“». Таким образом, она всемерно содействует тому, чтобы слова-ономатопеи заняли место предиката, синкретизим в обозначении ситуаций при этом уступает место двухчастной синтаксической структуре, характеризующейся большей смысловой определенностью компонентов и, соответственно, более близкой к структурам «взрослого» языка, который ребенку предстоит освоить.

Звукоподражательные слова впоследствии исчезают из лексикона, так как необходимость в них пропадает. У некоторых детей фиксируется некоторая промежуточная стадия, когда ребенок одновременно употребляет и реальное слово языка, и слово-ономатопею, т. е. говорит биби-сина (= биби-машина) или гав-гав-бака (= гав-гав – собака). Постепенно ономатопеи вытесняются глаголами, способными передавать время и характер действия, обозначать грамматическую связь с субъектом действия и т. п., что отражает сдвиг как в познании явлений окружающего мира, так и в овладении языком.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: