Стелла Цейтлин - Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи

- Название:Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9551-0351-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стелла Цейтлин - Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи краткое содержание

Книга рассчитана преимущественно на лингвистов, но может представлять интерес и для психологов, логопедов, учителей-словесников.

Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

2. Существительное

2.1. Категория числа

2.1.1. Семантические функции категории числа

В основе грамматической категории числа существительных лежит их способность к квантитативной (количественной) актуализации [Кацнельсон 1972: 28 и след.]. Способность эта определяется в первую очередь характером обозначаемых словом референтов, которые являются либо предметами (объектами), либо действиями, либо признаками. Предметы могут быть дискретными: стол, дом, окно; либо недискретными (вещественными): сметана, шелк, лед, сливки. Между ними располагаются потенциальные дискретные предметы (по С. Д. Кацнельсону – условно недискретные), которые могут интерпретироваться языком в одних случаях как неделимая масса (горох, шоколад, слива), а в других – как «кванты» вещества (горошина, шоколадка, слива). К квантитативной актуализации в первую очередь способны существительные, обозначающие дискретные предметы. Исключения единичны и выявляются на уровне языковой нормы (ср., например, отсутствие форм единственного числа у ряда слов: «людишки», «девчата» и некоторых других, отсутствие форм множественного числа у ряда слов: «дно», «брюхо» и др.). Что касается существительных, называющих сложносоставные и парносоставные предметы, то здесь скорее следует говорить не об отсутствии, а об омонимии форм числа (ср. «Одни сани проехали» – «Все сани проехали») [Зализняк 1977: 5].

Способность к квантитативной актуализации слов, обозначающих потенциально дискретные предметы, целиком определяется на уровне нормы (ср. «песок – песчинка» и «сахар – ?»). Существительные, обозначающие недискретные предметы, к квантитативной актуализации не способны и соотносительных форм единственного – множественного числа не имеют, точнее – имеют только одну из числовых форм (чаще – единственного), которая определяется традицией или этимологическими факторами и с характером обозначаемого явления напрямую не связана.

Существительные, обозначающие признаки (красота [55] Использование существительного «красота» в форме множественного числа в сочетаниях типа «красоты природы» нельзя рассматривать в качестве опровержения сказанного, ибо в данном случае слово использовано в значении 'красивый пейзаж, вид'.

, белизна, мужество), к квантитативной актуализации не способны (точнее способны лишь на уровне ядра системы, что выявляется иногда в окказионализмах художественной речи). Что же касается существительных, обозначающих действия и обычно в словообразовательном отношении восходящих к глаголам, то их способность к квантитативной актуализации во многом определяется языковой нормой и с точки зрения языковой системы часто является не вполне предсказуемой (ср. «крик – крики», но «свист – ?»; «шорох – шорохи», но «шепот – ?»). При наличии соотносительных форм числа многоактность, расчлененность действия может быть представлена как формой множественного, так и формой единственного числа («Со всех сторон слышались какие-то шорохи» – «Со всех сторон слышался какой-то шорох»).

Квантитативная функция является основной, прототипической функцией граммем числа и поэтому осваивается ребенком в первую очередь. Гораздо позднее осваиваются другие семантические функции числа, например использование формы единственного числа при обозначении объекта как представителя класса («Щегол поет», т. е. 'любой щегол может, умеет петь'), в данном случае ребенок дошкольного возраста предпочтет употребить форму множественного числа: Щеглы поют . Следует отметить также, что граммемы числа способны выполнять не только семантические, но и структурные функции, в частности в количественно-именных сочетаниях. Известно, что в сочетаниях с числительными «один», «два», «три» и «четыре» используются существительные в форме единственного числа, а с остальными – в форме множественного. Этот факт не может получить логического объяснения и связан исключительно с особенностями самой конструкции. Дети с трудом осваивают структурные функции граммем, для которых подобные функции являются периферийными, поэтому ошибки типа «два столов» встречаются часто в речи детей. При этом они могут достаточно рано освоить структурные функции граммем в рамках категорий, которые полностью ориентированы на выполнение подобных функций, таких, как, например, категории рода, числа или падежа прилагательных. Это проявляется в том, что случаев не соответствующего норме согласования в речи детей крайне мало [56] Нельзя считать ошибками согласования ошибки типа «другой дверь», так как в этом случае, как показывает анализ, причина выбора неверной формы адъектива связана с изменением рода существительного.

. Очевидно, обстоятельством, осложняющим освоение структурной функции граммем числа в количественно-именных сочетаниях, является отсутствие ясной для ребенка связи между разными функциями граммемы, что лишний раз подтверждает принцип системности, лежащий в основе освоения ребенком языковых фактов.

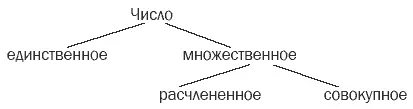

Категория числа применительно к ее основной функции – функции квантитативной актуализации – основана не на одной, а на двух содержательных оппозициях: 1) единичность – расчлененная множественность и 2) единичность – совокупная множественность [57] Из сказанного ясно, что мы, противореча существующей традиции, считаем собирательность особой формой числа, а не лексико-грамматическим разрядом существительных. Выделение лексико-грамматических разрядов должно базироваться на денотативной общности, а так называемые собирательные существительные соотносятся с теми же денотатами, что и конкретно-предметные. Аналогичная точка зрения представлена в работах А. А. Колесникова, см. [Колесников 1988: 53–59], см. также [Лихошвай 1986].

. Расчлененную множественность будем в дальнейшем именовать просто множественностью, а совокупную множественность – собирательностью. Сказанное выше можно представить следующей схемой:

Примеры: «лист» (единственное число) – «листья» (множественное расчлененное) – «листва» (множественное совокупное).

На уровне языковой системы любое существительное, способное к квантитативной актуализации, во всяком случае – обозначающее конкретный предмет, может располагать тремя формами: 1) формой со значением единичности; 2) формой со значением расчлененной множественности; 3) формой со значением собирательной множественности. Правда, последняя возможность реализуется крайне редко.

При этом возможны следующие случаи:

1) форма собирательности представляет собой суффиксальный дериват от основы единственного/множественного числа: лист → листва, студент → студенчество, ворона → воронье. При этом образуется так называемый треугольник собирательности [Реформатский 1960: 393];

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: