Дмитрий Шукуров - Русский литературный авангард и психоанализ в контексте интеллектуальной культуры Серебряного века

- Название:Русский литературный авангард и психоанализ в контексте интеллектуальной культуры Серебряного века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9551-0718-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Шукуров - Русский литературный авангард и психоанализ в контексте интеллектуальной культуры Серебряного века краткое содержание

Монография адресована филологам и всем интересующимся историей русского литературного авангарда.

Русский литературный авангард и психоанализ в контексте интеллектуальной культуры Серебряного века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Психоистория культуры, по И. П. Смирнову, взятая в хронологических границах от XIX до XX в., выявляет для каждой эпохи характерный доминирующий психотип и логическую операцию, которая впоследствии становится целой системой. Аналитическое изучение таких психотипов учёный начинает с романтизма, уделяя особое внимание в работе рассмотрению творчества А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, Н. В. Гоголя.

В романтизме, согласно И. П. Смирнову, доминирует иррефлексивный субъект, совершающий попытки постижения мирового смысла, что соответствует кастрационному характеру:

Кастрационный комплекс предполагает, что подчинённый ему субъект ощущает одновременно как причастность, так и непричастность к своему полу. Субъект тождествен и нетождествен себе, т. е. иррефлексивен, говоря на языке логики. Кастрационный страх позволяет нам выработать одну из фундаментальных логических категорий – идею иррефлексивности. Именно поэтому мы обязаны признать кастрационную фазу в развитии ребёнка обязательной ступенью на пути восхождения к тому, что свойственно всем людям, – к нашей способности проводить простейшие умственные операции. Помехи, нарушающие развитие кастрационных фантазий, создают патологию (= нежелание индивида меняться во времени, осуществляя самоотрицание), которая и в этом, и в других случаях есть не что иное, как пато-логика [203, с. 18].

Кастрационную проблематику учёный усматривает в европейской культуре, начиная с мифа об оскоплении Кроносом Урана, и вплоть до искусства XX века. Однако в истории европейской культуры, отмечает И. П. Смирнов,

…есть период, когда кастрационный комплекс проявил себя не просто в отдельных текстах, но и во всей культурной жизни. Мы считаем, что культура конца XVIII – первых трёх десятилетий XIX вв., условно называемая романтизмом, была создана личностями, фиксированными на кастрационном страхе, пережившими по тем или иным причинам его вторичную актуализацию [203, c. 21].

В эпоху реализма, согласно мысли учёного, доминирует эдипальная тенденция: «реалистический герой» всегда вступает в Эдипов конфликт с реальностью, его субъективная связь с миром крепка.

Интеллектуальная культура Серебряного века (в частности, в своей символистской ипостаси) представлена у И. П. Смирнова как истерическая, потому что её доминирующим психотипом является субъект, находящийся в поисках и не находящий объекта.

Отрицающий объективную реальность психотип свойствен авангарду, поэтому новаторское искусство исследователь ассоциирует с агрессивными (садомазохистскими) тенденциями, направленными на разрушение объекта и субъекта.

Наконец, постмодернизм И. П. Смирнов вслед за К. Лэшем (C. Lasch) [306], А. Лоуэном (A. Lowen) [308], Л. Хaтчен (L. Hutcheon) [298] трактует как воплощение нарциссического и шизоидного психотипов, стремящихся к взаимному слиянию. Таким образом, в постмодернистской литературе устанавливается субъект-объектное недифференцированное, заново обретаемое равновесие.

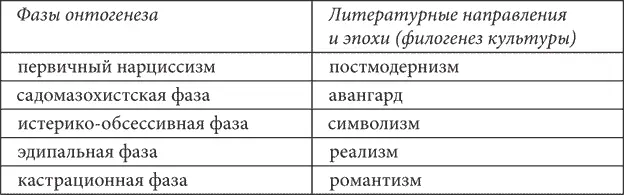

И. П. Смирнов формулирует рабочую гипотезу об обратном соответствии филогенеза онтогенезу. Историческая последовательность эпох и психотипов (филогенез культуры) находится в обратном отношении к онтогенезу отдельной личности. Развитие культуры проходит те же фазы развития, что и человек, только в обратном порядке. Так, согласно теории психосексуального развития З. Фрейда, 1) первичный нарциссизм соединяется впоследствии с шизоидностью, затем наступает 2) садомазохистский период, который характеризуется первоначальным самоотрицанием и впоследствии нигилистическим отвержением всего мира. Наконец, последовательно сменяют друг друга 3) истерико-обсессивная, 4) эдипальная и 5) кастрационная фазы. В истории литературы этим фазам психического развития человека соответствуют следующие друг за другом, с конца к началу, художественные направления: 1) постмодернизм, 2) авангард, 3) символизм, 4) реализм и 5) романтизм. Таким образом, литературный процесс предстаёт как отражение истории психизма:

Как история, культура представляет собой дегенерирующий онтогенез, обратность личностного становления [203, c. 351].

Сформулированную И. П. Смирновым закономерность можно представить в виде таблицы:

Нетрудно заметить, что при определении психотипа литературной эпохи И. П. Смирнов ориентируется на принцип субъект-объектной организации литературного дискурса. Разный тип взаимодействия между субъектом и объектом отражает особенности психосексуальных фаз в развития человека. Достоинством рассматриваемого труда является чёткая дифференциация этих фаз и основанная на ней психодиахронологическая концепция развития литературы. Возможно, упущением работы является отсутствие развёрнутых культурологических обобщений, а также стремление автора привести рассматриваемый им обширный литературный материал в соответствие с заранее подготовленной концептуальной схемой. В. П. Раков вполне справедливо сетует на этот факт в замечательном труде «Меон и стиль» (2010) [180], находя в данном обстоятельстве методологическую проблему современного литературоведения в целом:

Наука о литературе последних десятилетий переживает процесс дефинитивной экспансии со стороны естественнонаучных дисциплин. Кажется, тут нет ничего предосудительного: мы ведь плюралисты. Однако часто эта языковая агрессия превращает литературоведение в некий симулякр, лишённый, наряду с прочим, признаков эстетизма. Так, например, в далеко не худшей на этот счёт книге лирика русского романтизма рассматривается не в богатейших спектрах интуитивного, сакрализованного, музыкального, собственно поэтического, личностного переживания, а в контексте, видите ли, «кастрационного комплекса» и ему подобной интертекстуальности… Пуризм – не наш идеал, но всё-таки заметим, что познавательно-методологические ресурсы классического литературоведения и рядом стоящей с ним эстетики остаются неисчерпанными. Они могли бы служить прочной, а главное – плодотворной защитой от давления способов мышления, инородных филологии. Пока же ясно: неумеренная симпатия наших коллег к понятийным и языковым заимствованиям из сферы иных наук указывает на то печальное обстоятельство, что литературоведение не всегда оказывается способным органично переваривать клишированный аппарат других отраслей знания и тем самым заводит себя в тупик. Ведь «магия» избранного им языка имеет свою логику, побуждающую специалиста-филолога не исследовать текст, а иллюстрировать его материалами какую-либо из заранее принятых идей. Поэтому и получается, что в художественных шедеврах усматривают всё, что угодно, начиная от «комплексов» З. Фрейда и кончая признаками маниакальности, шизофрении и разнообразных фобий [180, с. 361–362].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: