Леонид Чертов - Знаковая призма. Статьи по общей и пространственной семиотике

- Название:Знаковая призма. Статьи по общей и пространственной семиотике

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-94457-202-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Чертов - Знаковая призма. Статьи по общей и пространственной семиотике краткое содержание

Книга может представлять интерес для всех, кто интересуется семиотикой и возможностью описания с ее помощью различных сфер культуры, в частности – выразительных и изобразительных средств искусства.

Знаковая призма. Статьи по общей и пространственной семиотике - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

6. Между компонентами того, что выше было названо «планом содержания» и «планом выражения» знака, складывается специфическая система отношений, которые не совпадают ни с гносеологическими, ни с какими-либо иными из прагматических функций знаков, а образуют особое семантическое измерение . Если выражение и содержание рассматривать как два «горизонтальных» плана, то отношения между ними предстанут на схеме уже как «вертикальные» ряды, попарно соединяющие изофункциональные компоненты плана выражения и плана содержания. Среди них имеются два «субъектных» ряда, один из которых образуется отношением выражения между мыслью об объекте в сознании субъекта-отправителя и его представлением о соответствующем знаке; другой ряд строится обратным отношением интерпретации , которую производит субъект-приемник, декодируя сообщение. В ту же систему семантических отношений входит и «объектный» ряд, образованный отношением референции материального носителя к обозначенному с его помощью объекту. И оба «субъектных», и «объектный» ряды связываются в единую систему благодаря центральному ряду, который можно назвать «инструментальным». Этот ряд создается отношением сигнификации между соответствующими центральными компонентами плана выражения и плана содержания. Как и составляющие его члены, отношение сигнификации уже не может быть сведено ни к психике единичных субъектов, ни к отношению между объектами, выступающими как материальный носитель знака и как его денотат, а служит как раз тем инструментом, с помощью которого устанавливается связь между тем и другим, и который образует «сердцевину» знакового механизма.

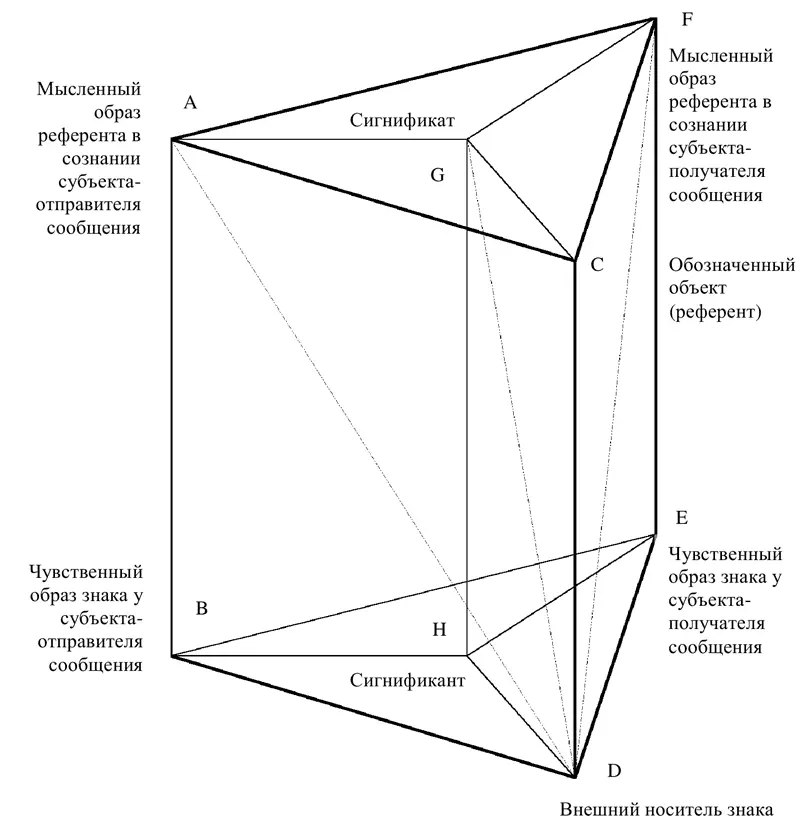

Опираясь на анализ компонентов плана выражения и плана содержания, а также семантических отношений между ними, можно представить весь комплекс основных элементов, участвующих в организации знаковой связи в виде пространственной модели, изображенной на схеме 4.

Схема 4. Пространственная модель знаковой связи ( « знаковая призма » )

7. Представленная на схеме «знаковая призма» образована элементами, необходимыми и достаточными для организации знакового способа связи и демонстрирует систему отношений между ними, т. е. структуру того особого механизма, который такой способ делает возможным. Модель «знаковой призмы» показывает отношения, в которые должно включиться некоторое явление, чтобы стать носителем знакового сообщения, конкретным «знаком-экземпляром». Таким единичным знаком может оказаться любое явление, которое способно занять позицию элемента «D» в системе моделируемых на схеме 4 отношений. Иными словами, знак (D) – это такое явление, которое выражает возникающий в сознании субъекта-отправителя мысленный образ (А) объекта (С), сформированный с помощью культурной нормы смыслообразования – сигнификата (G), – связанного в коде с культурной нормой выражения – сигнификантом (Н), – с помощью которого у субъекта-отправителя строится представление (В) о требующейся форме знака (D), а в чувственном образе (Е), возникающем при восприятии этого знака у субъекта-адресата, отбираются релевантные признаки, интерпретируемые посредством того же кодового отношения сигнификации (HG), которое предписывает реконструкцию в новом мысленном образе (F) содержания исходного мысленного образа (А).

Как система необходимых и достаточных элементов знакового механизма, приведенная схема воспроизводится во всех случаях знаковой связи. Структура этого механизма сохраняется как инвариант, не зависимый от возможных вариаций составляющих ее элементов. В этом можно убедиться, пробуя устранить из схемы «знаковой призмы» те или иные ее компоненты.

Так, например, нетрудно, казалось бы, удалить из нее обозначенный с помощью знака его референт (пункт «С» на схеме 4). Ведь весь механизм знаковой связи можно рассматривать как способ избавления от необходимости реагировать лишь на стимулы, связанные с наличной ситуацией, и иметь возможность передавать мысли не только об отсутствующих, но даже и о несуществующих объектах. Но именно в силу того, что этот механизм работает, наличие или отсутствие в данной ситуации репрезентируемого объекта никак не может повлиять на структуру «знаковой призмы». Место референта знака, независимо от того, занято ли оно каким-то конкретным объектом, всегда принципиально сохраняется, коль скоро сохраняется обязательная для всякого знака предметная отнесенность и его способность репрезентировать для субъекта некий внешний объект.

Такой же мнимой оказывается и кажущаяся легкость удаления других компонентов из общей системы связей. Скажем, пытаясь устранить из ситуации компоненты того или иного «субъектного ряда», невозможно все-таки освободиться от различения двух функций – отправителя и приемника сообщения и, соответственно, от ребер AВ и EF в схеме «знаковой призмы» – независимо от того, выполняются ли эти функции разными индивидами или одним и тем же.

Более того, даже тогда, когда отсутствует внешний материальный посредник и знаки воспроизводятся лишь в мысли субъекта, о знаковости этого процесса можно говорить лишь в той степени, в какой в нем присутствует аутокоммуникация, сохраняющая не только отличие функций «отправителя» и «адресата», но и функцию знакового посредника между ними, хотя в этом случае внешний знак замещается некоторым внутренним субститутом, таким, например, как начальные стадии артикуляции, служащие «субстанцией выражения» в процессах внутренней речи.

Каково бы ни было преобразование возможных компонентов, образующих «вершины» в модели «знаковой призмы» в межсубъектной связи или аутокоммуникации, два компонента, образующих центральный «инструментальный» ряд, остаются неизменными во всех случаях использования данного знакового средства. Входящие в этот ряд сигнификат, сигнификант и связывающее их отношение сигнификации, уже не зависят от того, употреблены ли они субъектом по поводу того или иного объекта в актах внешней или внутренней речи, поскольку относятся к общей системе знаковых средств – коду, языку – а не к конкретным актам их применения в речи или в пространственных текстах. Они только задают схему, по которой субъекты формируют свои представления о знаках и их значениях, но не входят непосредственно в информационную цепь, идущую от отправителя к адресату. Эти компоненты образуют только тот «стержень», вокруг которого могут быть построены разные информационные цепи. Наличие этого «стержня» вместе с разворачивающейся вокруг него стабильной системой отношений между переменными компонентами знакового процесса может служить критерием знаковости того или иного информационного средства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: