Адольф Демченко - Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858)

- Название:Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент ЦГИ

- Год:2015

- Город:Москва, Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-98712-536-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Адольф Демченко - Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858) краткое содержание

Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

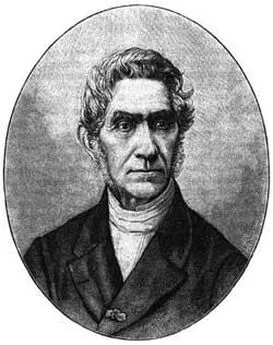

Историю Саблуков читал в 1842–1844 гг. в 1-м классе низшего отделения, и Чернышевский, ученик параллельного 2-го класса, слушал этот предмет у И. Синайского. Однако тот, будучи одновременно секретарем семинарского правления, часто или опаздывал на урок, или не являлся вовсе, и, «зная это, Николай Гаврилович уходил в первую половину низшего отделения, где читал историю преподаватель Г. С. Саблуков, который, хотя не отличался красноречием и не обладал хорошим даром слова, но историю знал хорошо». [296]

Архивные материалы позволяют сравнить программы прочитанной обоими преподавателями в сентябре – декабре 1842 г. части курса всеобщей истории. Содержанием вступительных лекций Синайского («предварительные понятия») было: «Определение истории и предмет её, свойство по времени; польза, пределы и разделение истории, способы преподавания и объяснение некоторых терминов и названий образов правлений». [297]«Предварительные понятия» у Саблукова: «Понятие об истории. Различие между преданием, летописью и историей. Частная и всеобщая история. Главные виды событий: история политическая, [298]религий, учёности. История как наука. Вспомогательные знания: а) география, б) хронология, анахронизм, эра; в) историческая критика. Состав исторических книг: метод этнографический, хронографический. Части истории. Эпоха, период, периоды всеобщей истории в хронографическом расположении и в этнографическом». [299]Как видим, разница не только в краткости записей у Синайского. Его коллега строил курс глубже, содержательнее, объёмнее. Ученики Саблукова получали данные о преданиях и летописях как исторических источниках, сведения из политической истории, понятие о различных методах исторического исследования. Разумеется, суждения преподавателя не выходили за пределы богословского направления, но обширное ознакомление семинаристов с историей как наукой значительно раздвигало рамки привычных представлений и пробуждало во многих глубокую заинтересованность предметом.

Основным научным увлечением Саблукова был ориентализм. Он самостоятельно изучил арабский, древнееврейский, татарский языки, интересовался персидским. Чернышевский увлёкся этими восточными языками ещё до поступления в семинарию под прямым влиянием Саблукова, что засвидетельствовано А. Н. Пыпиным. [300]В семинарии Чернышевский продолжил изучение языков и культуры восточных народов, занимаясь в «татарском классе» Саблукова. Это общение с преподавателем привело к значительным последствиям для Чернышевского и должно быть рассмотрено детальнее.

Первые распоряжения об открытии в саратовской епархии кафедры татарского языка относятся к 1836 г. В октябре этого года местная духовная консистория получила от сельского священника Кузнецкой округи Ивана Колерова сообщение, что за короткое время в его доме два крещёных татарских мальчика довольно твёрдо изучили молитву «Отче наш» и «Тропарь пресвятой Богородицы». Известие это послужило толчком к реализации задуманного Иаковом плана приобщения местного духовенства к миссионерской работе среди татарского населения епархии. Незнание языка являлось главным тормозом в этом предприятии, и вскоре последовало следующее епископское распоряжение: «Семинарии сообщить открытием кафедры татарского языка. Учитель может быть Г. Саблуков, книг потребовать из Казани. Для преподавания сего языка назначить 5-й час после обеда в четверг или в другой какой-либо день. Жалование учителю за сие назначить из экстраординарных сумм двести рублей. Языку татарскому могут обучаться ученики философии и богословия и из других классов по желанию». 12 ноября консистория уведомила правление семинарии о решении епископа, и спустя две недели оно обратилось к Иакову за разрешением ходатайствовать перед высшим духовным начальством. Иаков наложил резолюцию: «1836 года, ноября 28 дня. Исполнить, упомянув в представлении, что в Саратовской губернии татар большое количество». Волю преосвященного исполнили, и предписанием из Москвы от 8 марта 1837 г. в Саратовской семинарии был открыт класс татарского языка. Для занятий отвели четыре часа в неделю, преподавателю Саблукову разрешили выплачивать в год половину профессорского жалования, т. е. 300 рублей. 8 апреля составлен список учеников, пожелавших обучаться татарскому языку, 34 человека, с 1 мая 1837 г. начались занятия. [301]

Чернышевский поступил в низшее отделение семинарии в сентябре 1842 г. За истекшее со дня открытия «татарского класса» пятилетие Саблуков выработал строгую методику преподавания, приобрёл педагогический опыт в общении с учениками, совершенствовал собственные знания языка. 9 октября 1842 г. Саблуков произвёл очередной набор в свой класс из вновь поступивших учеников низшего отделения, но Чернышевский здесь не значился. Видимо, он был включён в состав группы дополнительно, так как его имя находится в списке, представленном преподавателем после декабрьских испытаний того же 1842 г. Всего в классе насчитывалось 53 ученика. [302]Не все овладевали языком успешно. Только 12 семинаристов заслужили оценки «прилежания и успехов хороших», и среди них – Николай Чернышевский и Григорий Благосветлов. Состав класса ежегодно менялся, и на экзаменах в декабре 1845 г. присутствовало 48 человек. Аттестация знаний Чернышевского – «прилежания и успехов отлично хороших» – оказалась самой высокой в классе. [303]

Занятия татарским языком проходили в сложных условиях: явно не хватало учебных пособий. В марте 1841 г. Саблукову удалось выписать всего 27 экземпляров российско-татарского словаря. Чернышевскому лично в 1843 г. пришлось специально выписывать из Казанской семинарии татарский словарь. 25 апреля 1844 г. Саблуков писал в правление: «По классу татарского языка имеется нужда в учебных книгах на сем языке. В библиотеке семинарии только пять экземпляров Нового Завета на татарском ногайском наречии для пятидесяти учеников татарского класса. Покорнейше прошу правление семинарии ходатайствовать у Учебного Правления о снабжении библиотеки семинарской соразмерным числу учеников количеством экземпляров Нового Завета на татарском оренбургском наречии как ближайшем народному языку русских татар и одним экземпляром Псалтири на том же наречии. В библиотеке при саратовском Александро-Невском соборе, где куплены были пять экземпляров Нового Завета ногайского наречия, нет Заветов на оренбургском наречии: они хранятся в библиотеках, оставшихся после библейского общества в С.-Петербурге и Москве. По тесным отношениям всех сочинений на татарском языке к языку арабскому, наставнику по татарскому классу нельзя обойтись без учебных пособий для арабского языка». И Саблуков далее просит выписать «Арабско-латинский словарь», изданный Фрейтагом (1830–1836) и книгу виднейшего представителя европейской арабистики Сильвестра де Саси («Грамматику арабского языка», Париж, 1831). Из дальнейшей переписки видно, что книги эти были приобретены правлением. Что же касается татарских книг, Духовно-учебное управление посоветовало обратиться в Оренбургскую семинарию, но и там их не оказалось. [304]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: