Умберто Эко - Роль читателя. Исследования по семиотике текста

- Название:Роль читателя. Исследования по семиотике текста

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Corpus

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-093385-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Умберто Эко - Роль читателя. Исследования по семиотике текста краткое содержание

Роль читателя. Исследования по семиотике текста - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

0.7.3. Открытые и закрытые фабулы

Не всякий выбор, совершаемый читателем на различных вероятностных развилках, имеет одинаковую ценность. В романе вроде «Парижских тайн» чем дальше в текст – тем менее равновероятны альтернативы каждого выбора (поскольку данное повествование представляет собой такую же марковскую цепь [65] Марковская цепь – частный случай так называемого марковского процесса, т. е. случайного процесса, происходящего во времени таким образом, что ход процесса определяется вероятностями перехода от одного состояния к другому; иначе говоря, будущее состояние процесса зависит (неоднозначно!) только от текущего, но не от предшествующих его состояний. Название дано по имени изучавшего эти процессы русского математика А. А. Маркова (1856–1922). – Прим. ред.

, как и некоторые произведения современной стохастической музыки). В романах И. Флеминга мы имеем обратную ситуацию: легко догадаться, что Бонд будет делать в начале романа, и трудно угадать, как он будет выбираться из очередной переделки. Эта трудность, впрочем, уменьшается благодаря неизменности общей повествовательной схемы в разных романах Флеминга. Так что дело будет обстоять по-разному для наивного читателя, с одной стороны, и для «дошлого» («smart») читателя – с другой, чья компетенция будет включать в себя интертекстуальные фреймы, принятые Флемингом. Анализ итеративной схемы, предпринятый в очерке о Супермене (глава 4) (а именно подобная схема является основным жанровым правилом для большинства популярных повествований), говорит о том, что, по-видимому, тот М-Читатель, которого имеют в виду популярные тексты такого рода, как раз и должен быть «дошлым».

Напротив, есть тексты, которые нацелены на то, чтобы каждый раз давать М-Читателю неожиданное для него решение, бросая вызов как любому гиперкодированному интертекстуальному фрейму, так и склонности читателя предсказывать, «что будет дальше», по инерции.

Активное сотрудничество, требуемое от читателя, и способность текста подтверждать (или, по крайней мере, не опровергать) широчайший диапазон интерпретационных предположений – такова характеристика повествовательных структур, которые можно называть более или менее «открытыми».

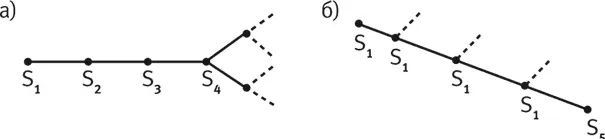

На рис. 0.4 схематически изображены два типа повествования (узлы, помеченные буквой S, обозначают те точки-этапы фабулы, на которых от читателя ожидается то или иное предсказание). В случае (а) отправитель ведет адресата шаг за шагом к точке множественности вероятностей (здесь различные пути развития событий представляются равновероятными). Конец текста – это еще не конечное его состояние, поскольку читателю предлагается совершить свой собственный свободный выбор и переосмыслить весь текст с точки зрения этого конечного решения. Такая ситуация типична для многих текстов авангарда (художественных и нехудожественных) и для поствебернианской музыки.

Типичный пример подобного рода – эпизод с Минуцием Мандрэйком, анализируемый в главе 2: этот эпизод не имеет завершения – или может быть завершен по-разному. Подобным же образом читатель может вообразить разные возможные концовки в «Повести о приключениях Артура Гордона Пима» Эдгара По (заключительное «примечание» автора – «От издателя» – не уменьшает, но даже усиливает, увеличивает открытость текста).

В случае (b) отправитель раз за разом предлагает адресату возможности предсказания, но всякий раз снова и снова утверждает преимущественное право своего собственного текста, недвусмысленно указывая, чтó именно следует считать «верным» в его воображаемом (fictional) мире. Типичны в этом отношении детективные романы [66] На самом деле, кроме указанных двух возможен и третий вариант: ложное приглашение к сотворчеству. В этом случае отправитель (текст) дает адресату (читателю) ложные «ключи» (подсказки-указания), возбуждая его волю к сотворчеству, но уводя (или подталкивая) его на ложный путь и заводя по этому пути настолько далеко, что у читателя уже нет дороги назад. В конечном пункте повествования ни одно из ожиданий читателя не подтверждается, но он зашел уже слишком далеко, чтобы забыть о результатах своего неуместного сотворчества, т. е. о другом повествовании, которое сам и сотворил. И тут, вместо того чтобы всего лишь опровергнуть предположения читателя (и отвергнуть сделанный им выбор), автор начинает играть с ложным повествованием читателя, как будто оно отчасти и верно – несмотря на недвусмысленный отказ текста оправдать предсказания читателя. Подобное повествование вряд ли будет иметь счастливый конец с точки зрения прагматики, но оно будет, пожалуй, примером текста, повествующего о прагматических процедурах порождения и интерпретации текстов. Именно таков рассказ «Вполне парижская драма», анализируемый в главе восьмой.

.

Рис. 0.4

Очевидно, что две диаграммы, изображенные на рис. 0.4, представляют два идеальных типа читательского сотрудничества: открытая и закрытая нарративные структуры здесь жестко противопоставлены друг другу. В реальности практика порождения и интерпретации текстов представляет собой градуированный континуум возможных взаимодействий между читателем и текстом: от α до ω (где α – это максимальная свобода, а ω – наиболее ультимативное требование «идти в ногу»). При этом текст с точки зрения интенций автора может иметь «градус» («оценку») γ, но фактически получить «градус» («оценку») δ, а то и μ – или из-за неудачной текстовой стратегии, или из-за культурной и психологической специфики адресата.

0.7.4. Семема и фабула

Эта диалектика предположений и ожиданий имеет место также и в нехудожественных (nonfictional) текстах. Рассмотрим, например, такой минимальный текстовой зачин:

(20) Robin is a bachelor, as… [67] Эта незавершенная английская фраза может иметь четыре различных смысла. В русском переводе можно воспроизвести только три из них (четвертый непереводим, поскольку в русском языке нет отдельного слова для обозначения молодого тюленя – см. ниже прим. 4 на с. 86). // (20a) Робин – молодой воин, поскольку… // (20b) Робин – холостяк, поскольку… // (20c) Робин – бакалавр, поскольку…

Читатель имеет выбор, по крайней мере, из четырех возможных продолжений (но очевидно, что только одно из них будет подтверждено дальнейшим текстом):

(21) he is serving under the standard of Batman [68] (21) он служит под знаменем Бэтмена.

.

(22) he has got a homosexual relation with Batman [69] (22) у него гомосексуальные отношения с Бэтменом.

.

(23) he got а В. A. at the Gotham City College [70] (23) он получил степень бакалавра в Готамском городском колледже. (Готам – «город дураков» в английском фольклоре.)

.

Интервал:

Закладка:

![Умберто Эко - Роль читателя. Исследования по семиотике текста [litres]](/books/1148669/umberto-eko-rol-chitatelya-issledovaniya-po-semioti.webp)