Виктор Радзинский - Акушерский риск. Максимум информации – минимум опасности для матери и младенца

- Название:Акушерский риск. Максимум информации – минимум опасности для матери и младенца

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-33608-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Радзинский - Акушерский риск. Максимум информации – минимум опасности для матери и младенца краткое содержание

Каково влияние вредных привычек на исход беременности, чем грозят внебрачное зачатие, пьянство и ссоры в семье будущему ребенку, какие последствия влекут аборты – все это отражено в универсальных шкалах определения перинатального риска.

Особое внимание привлечет оценка специалистов, данная родам на дому и родам в воде. Приведенные случаи из практики помогут разобраться, как безопасно родить в России в ваших конкретных обстоятельствах.

Книга написана ведущими акушерами-гинекологами страны Она, несомненно, будет полезна врачам общей практики, а также тем, у кого ожидается прибавление в семье. Благодаря этой книге еще больше беременностей будет заканчиваться счастливым материнством.

Акушерский риск. Максимум информации – минимум опасности для матери и младенца - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

По аналогичной системе Е. Papiernick и J. Centene, A. Zacutti, F. Coppello был разработан ряд модификаций оценки степени влияния факторов риска на исход родов для плода.

Методы определения балльной оценки факторов риска

Прогнозирование вероятности наступления патологических состояний – одна из областей медицинской кибернетики. Факторы риска определяются как факторы внешней и внутренней среды, влияющие на распространенность болезней. Для отнесения обследуемых к группе повышенного риска применяют скрининг, обеспечивающий гипердиагностику при выявлении контингентов с высокой степенью угрозы заболевания. Факторы риска можно трактовать и как факторы-условия, способствующие проявлению или формированию патологического состояния, борьба с которыми, направленная на снижение их выраженности или ликвидацию, может привести к уменьшению инцидента.

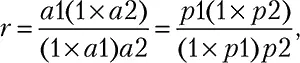

Один из широко распространенных подходов к определению угрозы возникновения осложнений основан на концепции относительного риска, которая рассматривает отношение между больными с определенным заболеванием и лицами, не болеющими им, в связи с определенными факторами риска формирования соответствующей патологии. Исходя из этого, эмпирическую оценку относительного риска возникновения заболевания можно представить следующей формулой:

где

r – эмпирическая оценка относительного риска; a1, a2 – количество случаев болезни в расчете на 10 в 3 степени – 10 в 5 степени; p1, p2 – вероятностные характеристики, оценивающие относительную частоту риска в основной и контрольных группах соответственно.

Существуют две концептуально различные модели, основанные на способе первичного разделения изучаемого контингента. В первой изучаемую группу подразделяют на две подгруппы: подверженных и не подверженных влиянию факторов риска. В каждой из подгрупп проверяют объективные действительные показатели изучаемой болезни, чтобы оценить, дает ли угрожаемая подгруппа более высокий показатель заболеваемости. Вторая модель предполагает разделение общей группы на подгруппы заболевших и не заболевших, каждая из которых проверяется на подверженность риску. На практике в основном используется вторая модель или их комбинация. Это позволяет получать хорошие статистические оценки, которые дают полезную информацию об относительном риске заболевания.

Первая модель требует большого количества данных, поскольку иначе сложно найти различие между действительными коэффициентами частоты встречаемости патологии в группах. Кроме того, при использовании второй модели можно более точно определять подверженность предполагаемому риску, выделяя подгруппы с различными факторами риска. Формирование групп, основанное на учете относительного риска, широко применяется в отечественных и зарубежных исследованиях. Среди методов, направленных в первую очередь на выявление сочетаний факторов риска, следует назвать регрессионный анализ качественных признаков и множественную логистическую регрессию. Нужно отметить, что подобные процедуры, дающие возможность использовать геометрический подход (как и в методе главных компонент), позволяют повысить эффективность интерпретации сформированных групп риска специалистами за счет визуализации результатов обработки.

Среди методов распознавания образов, применявшихся для анализа и формирования групп риска, встречаются как детерминистские, так и стохастические. При выборе алгоритма необходимо учитывать характер анализируемых признаков (количественные, ранговые, классификационные или номинальные), гомогенность классов, характер распределения, объем выборок и др. Недостаточный учет или игнорирование этих моментов может исказить результаты и привести к ложным выводам. Вместе с тем необходимо помнить о важности выявления именно совокупных влияний наиболее существенных факторов. С этой целью В. И. Сердобольский и соавт. предложили метод оценки вклада каждого из признаков в прирост вероятности правильности классификации при условии отбора заданного числа наилучших признаков. Использование современных математических методов позволяет объективизировать оценки факторов риска, а в ряде случаев решать одновременно задачи выявления «симптомокомплексов риска» и прогнозирования заболеваний. Использование классического регрессионного, дискриминантного, кластер-анализа и метода главных компонент возможно в случае предварительного применения процедуры оцифровки неколичественных переменных, т. е. в присвоении им «разумных» в рамках конкретной задачи числовых меток. Проверка с их помощью эффективности различных мероприятий позволяет выбирать оптимальный характер и время проведения профилактических и лечебных мер.

Изолированные шкалы риска

Изолированные системы прогнозирования определяют риск наступления неблагоприятного исхода при определенном состоянии, например тазовом предлежании плода, крупном плоде, или определить риск возникновения определенного патологического состояния, например риск развития перинатального поражения ЦНС. Такие системы наиболее чувствительны и точны в определении вероятности наступления неблагоприятного исхода, однако вследствие узкой специфичности имеют меньшую практическую значимость. Практическому врачу в повседневной практике достаточно сложно помнить или хранить большое количество шкал риска на все возможные патологические состояния в акушерстве. Поэтому, как правило, применяют определенные шкалы риска для наиболее часто встречающихся патологических состояний, например в случае определенной специализации учреждения. Ниже будет рассмотрено несколько наиболее распространенных изолированных шкал прогнозирования риска (табл. 2).

Самой востребованной может считаться шкала риска преждевременных родов.

Ее практическая значимость обусловлена достаточно высокой встречаемостью преждевременных родов в популяции (до 5-10 %), тенденцией к повышению частоты преждевременных родов, и высокой частотой перинатальной смертности при преждевременных родах.

Авторами рекомендовано проводить тестирование по этой шкале во время первого посещения врача и повторно – в 22–26 недель беременности. В случае суммарного количества баллов 10 и более пациентку относят к группе высокого риска по развитию спонтанных преждевременных родов.

Недостатки данной шкалы вызваны прежде всего давностью ее появления – в ней не учтены такие значимые в современном акушерстве факторы, как индуцирование беременности, ЭКО, наличие генитальной вирусной инфекции, лапароскопических оперативных вмешательств в анамнезе, что, однако, не снижает ее высокой практической значимости.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: