Рудольф Самусев - Общая и частная гистология

- Название:Общая и частная гистология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Мир и образование»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-488-02259-1, 978-5-94666-544-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рудольф Самусев - Общая и частная гистология краткое содержание

Конспект лекций предназначен для повторения материала при подготовке к занятиям, зачетам и экзамену. В конце каждой главы приводятся тесты и вопросы для самоконтроля и ответы к ним.

Для студентов медицинских и биологических специальностей вузов.

Общая и частная гистология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Складки базальной плазмолеммы– специализированные образования, типичные для эпителия, транспортирующего ионы. Формируют глубокие впячивания (базальный лабиринт), разделяющие митохондрии.

Полагают, что ионные насосы (Mg +, К +, АТФ) в плазмолемме находятся в тесной связи с источниками энергии (АТФ из митохондрий).

Апикальная поверхность эпителиальных клеток образует разнообразные выпячивания (микроворсинки, стереоцилии, реснички и жгутики).

Микроворсинки– пальцевидные выросты эпителиоцитов (около 1 мкм в длину) диаметром 0,1 мкм, выступающие в просвет органа и увеличивающие его всасывающую поверхность. Они формируют щеточную каемку проксимальных частей почечных канальцев и всасывающих клеток (энтероцитов) тонкой кишки.

Характеризуются наличием гликокаликса (углеводная оболочка) на наружной поверхности. Он сформирован в первую очередь разветвлениями концевых олигосахаридов мембранных интегральных белков и фосфолипидов. Содержат пучок из около 30 актиновых филаментов (продольно ориентированных), проходящих от сердцевины микроворсинки к терминальному сплетению апикальной части цитоплазмы эпителиоцита.

Стереоцилии– длинные микроворсинки, достигающие в длину 5–7 мкм, способные к ветвлению. Присутствуют в придатке семенника и семявыносящем протоке внутренних мужских половых органов, участвуя в процессах всасывания продуцируемой ими жидкости.

Реснички– способные к активному движению специализированные органеллы (см. рис. 3.4) определенных видов эпителия (например, трахеи, бронхов, маточных труб и т. д.), которые транспортируют вдоль своей поверхности различные вещества (частицы пыли, сажи, слизи и т. п.). Имеют длину от 5 до 10 мкм и диаметр порядка 0,2 мкм.

Каждая ресничка в своей основе содержит аксонему, которая состоит из 9 пар (дублетов) микротрубочек, кругообразно расположенных вокруг двух лежащих в центре микротрубочек (система 9+2). Центральная пара микротрубочек окружена центральной оболочкой, от которой к периферическим дублетам расходятся радиальные спицы.

В каждом дублете микротрубочки связаны друг с другом мостиками из белка нексина. От каждого из дублетов трубочек в стороны отходят два ряда «ручек».

«Ручки» состоят из обладающего АТФ-азной активностью белка динеина, который расщепляет АТФ для энергетического обеспечения движения ресничек.

В основании каждой реснички находится цилиндрическое базальное тельце, по строению идентичное центриоли (также построено по принципу 9+0 из 9 триплетов микротрубочек, расположенных радиально, как спицы в колесе).

Единственный тип клеток человека, имеющих жгутик – спермии. Они содержат только по одному жгутику длиной 50–70 мкм и имеют сходное с ресничкой строение.

3.2. Железистый эпителий (epithelium glandulare), или железы

Железистый эпителийобразуется из покровного эпителия, который проникает в соединительную ткань и формирует секреторные отделы. Железы бывают трех главных типов: экзокринные, эндокринные и амфикринные.

Экзокринные железы имеют протоки, чтобы выделять секрет из концевого отдела в полость органа или на его поверхность.

Эндокринные железы не имеют протоков и выделяют секрет в кровеносное или лимфатическое русло, а также в цереброспинальную жидкость.

Амфикринные железы имеют гландулощиты, часть из них выделяет секрет в полость органа, а часть – в кровеносное русло (например, поджелудочная железа, печень).

Клетки секреторного эпителия составляют паренхиму железы, в то время как соединительно-тканные элементы формируют ее строму и капсулу.

Классификация экзокринных желез основана на нескольких признаках: число клеток, тип протока, форма концевых отделов, тип секрета и способ секреции. Железы могут располагаться внутри эпителиального пласта – эндоэпителиальные железы или выходить за его пределы – экзоэпителиальные железы (большинство желез организма).

Одноклеточные железы – это железы, состоящие из одной клетки (например, бокаловидная клетка эпителия трахеи).

Многоклеточные железы – железы, состоящие из более чем одной клетки. Эндоэпителиальные железы могут быть одноклеточными (бокаловидные железы эпителия слизистой оболочки бронхов) и многоклеточными (обонятельные железы полости носа). Экзоэпителиальные железы обычно являются многоклеточными. Многоклеточные железы подразделяются на две подгруппы – простые и сложные, в зависимости от того, разветвляется выводной проток или нет.

В простой железе проток не разветвляется, а в сложной разветвляется.

По форме концевого секреторного отдела простые железы делятся на трубчатые (рис. 3.8): прямые – кишечные железы, извитые – потовые, разветвленные – желудочные железы – и альвеолярные, или ацинарные (разветвленные и неразветвленные – простатические железы), а сложные – на трубчатые (околоушная железа), трубчато-альвеолярные (молочная железа, поднижнечелюстная железа) и альвеолярные (сальные железы век).

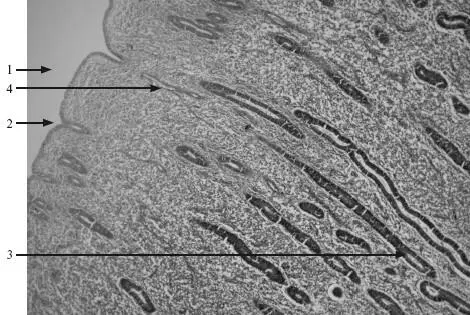

Рис. 3.8. Простые трубчатые железы матки. Мерокринный тип секреции. ×350.

1 – просвет матки; 2 – маточная железа; 3 – концевой отдел железы; 4 – выводные протоки.

Строение сложной железы может быть различным:

• некоторые железы окружены соединительно-тканной капсулой, другие имеют перегородки из соединительной ткани, которые делят железу на доли и меньшие по размеру дольки;

• протоки железы могут располагаться между долями или в долях (междолевые или внутридолевые протоки), а также между дольками или в дольках (междольковые или внутридольковые протоки);

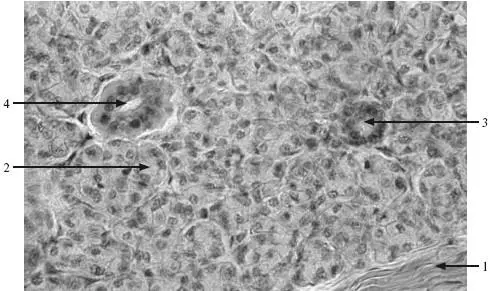

Рис. 3.9. Околоушная слюнная железа. Мерокринный тип секреции. ×300.

1 – капсула; 2 – концевой отдел (сероциты); 3 – вставочный проток; 4 – исчерченный проток.

• тип секрета: выделяют секрет слизистый (небные железы), серозный (околоушная железа; рис. 3.9), смешанный (подъязычная железа; рис. 3.10), сальный (сальные железы кожи).

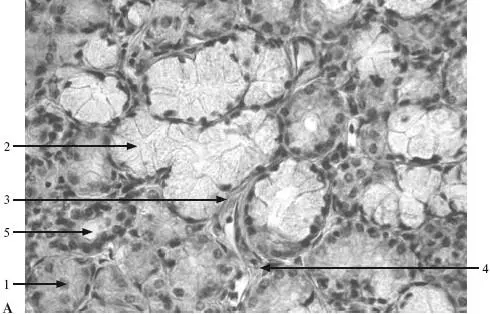

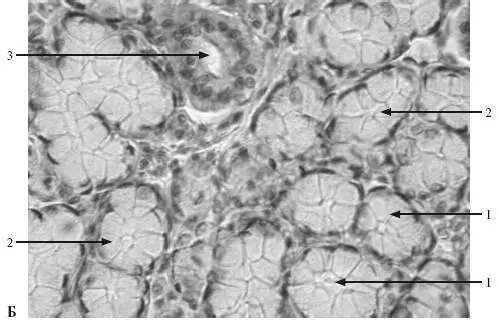

Рис. 3.10. Мерокринный тип секреции. ×250.

А – поднижнечелюстная слюнная железа: 1 – белковый концевой отдел; 2 – слизистый концевой отдел; 3 – миоэпителиальная клетка; 4 – белковое полулуние; 5 – вставочный концевой отдел. Б – подъязычная слюнная железа: 1 – слизистые концевые отделы; 2 – мукоциты; 3 – исчерченный выводной проток.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: