Нина Орлова - Справочник педиатра

- Название:Справочник педиатра

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Эксмо»

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-04-009772-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нина Орлова - Справочник педиатра краткое содержание

Книга рассчитана на врачей общей практики, педиатров и клинических фармакологов.

Справочник педиатра - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Хронические расстройства питания (дистрофии)

Хронические расстройства питания (дистрофии) развиваются преимущественно у детей раннего возраста и характеризуются дефицитом массы тела и отставанием ее от роста (гипотрофия), равномерным отставанием в массе тела и росте (гипостатура), равномерно избыточной массой и ростом, преобладанием массы тела над ростом (паратрофии).

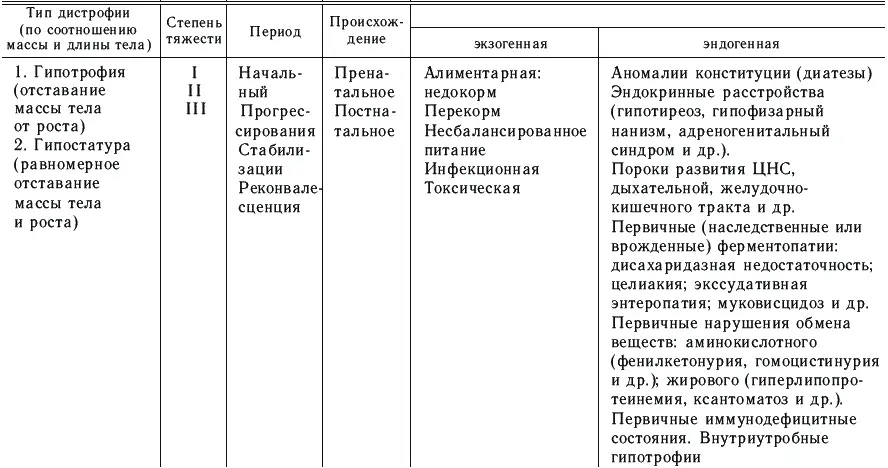

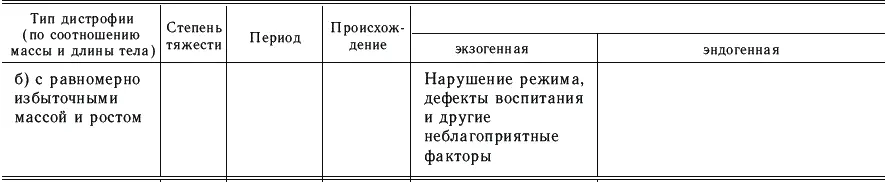

Классификация дистрофий основана на клинико-этиопатогенетическом принципе (табл. 18).

Таблица 18

Классификация хронических расстройств питания у детей раннего возраста [Зайцева Г. И., Строганова Л. А., 1983]

Экзогенные расстройства питания

Гипотрофия. Диагностируется у 10–20 % детей раннего возраста.

Этиология. Количественный недокорм, чаще при естественном вскармливании. Причиной являются гипогалактии, бедность грудного молока жиром и белком. Недоношенность развивается у слаборожденных детей, «вялых» сосунов.

При смешанном и искусственном вскармливании, особенно неадаптированными смесями, могут возникнуть качественные нарушения питания, способствующие развитию гипотрофии. Причиной также являются инфекционные заболевания (частые ОРЗ, заболевания желудочно-кишечного тракта, пиелонефрит, сепсис и др.).

Патогенез. При гипотрофии всегда возникают нарушения обмена веществ. В результате недокорма снижаются секреторная и моторная функции желудочно-кишечного тракта; кислотность желудочного сока; уменьшается содержание ферментов в соке поджелудочной железы; снижается ферментативная деятельность кишечника; нарушается полостное и мембранное пищеварение; развиваются дисбактериоз, диспепсия. Страдает функциональное состояние печени: антитоксическая, протромбинообразовательная функции; участие печени в белковом, углеводном и жировом обменах. Развивается гипопротеинемия; снижается содержание общих липидов, фосфолипидов; повышается общий холестерин и содержание свободных жирных кислот; проявляется гипогликемия; нарушаются витаминный баланс, водный и минеральный обмены; развиваются метаболический ацидоз и эндогенный токсикоз. Нарушение питания приводит к расстройствам функции ЦНС, нарушению образования условных рефлексов; в тяжелых случаях – к задержке умственного развития ребенка. Страдают клеточный и гуморальный иммунитеты.

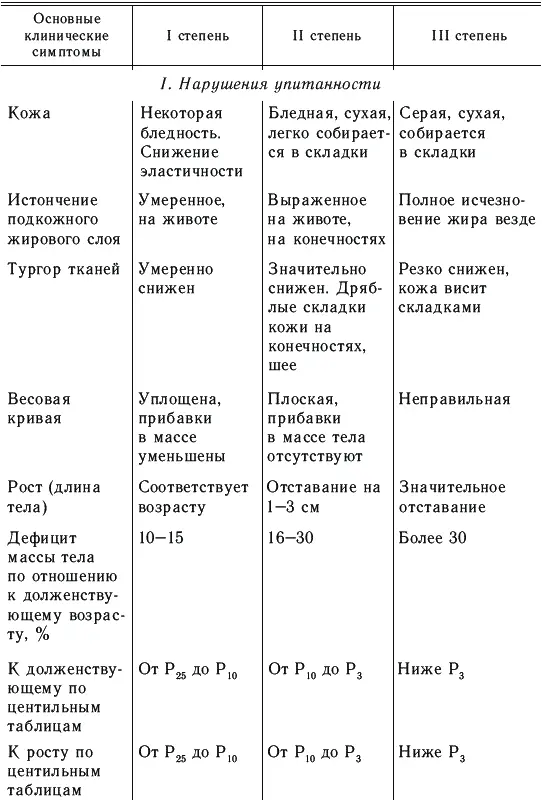

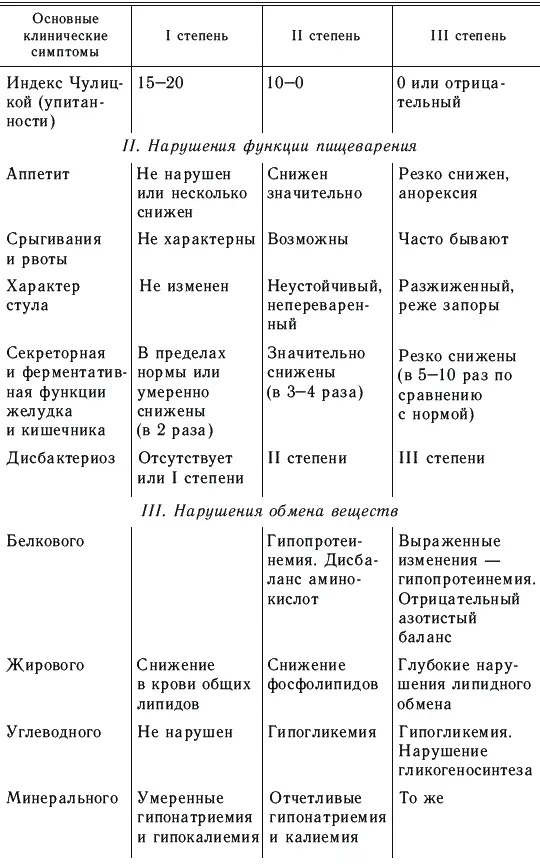

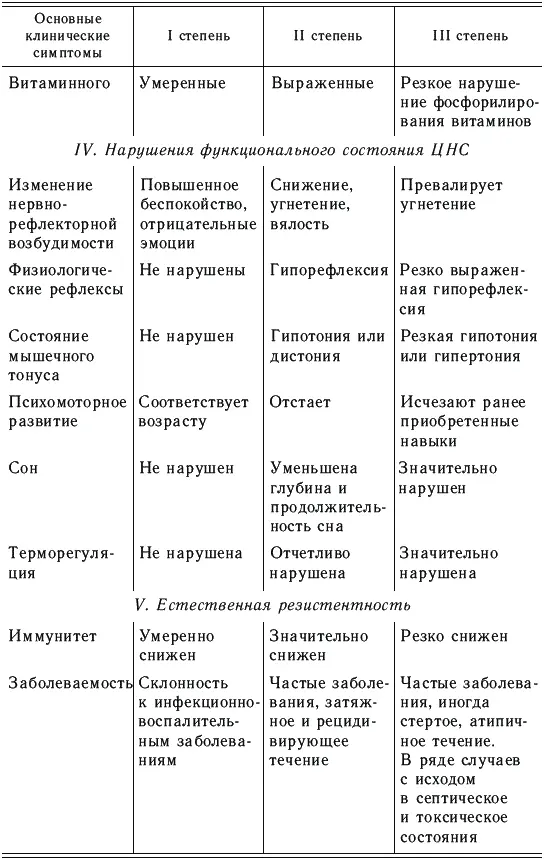

Клиника. По тяжести заболевания различают три степени гипотрофии – I, II и III (табл. 19).

Таблица 19

Клиническая картина гипотрофии [Строганова Л. А., Александрова Н. И., 1996]

Гипостатурахарактеризуется выраженным отставанием роста ребенка от возрастных нормативов, в то время как масса тела относительно роста близка к норме. Это объясняется длительно воздействующей пищевой недостаточностью, иногда начавшейся с пренатального периода и продолжающейся в постнатальном. К гипостатуре могут привести инфекционные заболевания затяжного и рецидивирующего течения, нарушения режима ребенка. Для развития гипостатуры требуется большее количество времени, нежели для развития гипотрофии, поэтому она выявляется у детей второго полугодия жизни. Клиническая картина, как и при гипотрофии, характеризуется теми же признаками нарушения питания с расстройством функции органов и систем. Гипостатуру надо отличать от гипоплазии, связанной с конституциональными, наследственными особенностями. Нарушения трофики отсутствуют.

Паратрофии. Причиной чаще являются либо перекорм, либо питание с избытком углеводов или белка. Нерациональное питание беременной с избытком углеводов, при недостатке белка, витаминов, минеральных веществ, способствует развитию паратрофии у ребенка.

Клиника. Оценивают степень паратрофии: I степень – +10–20 %; II степень – +20–30 %; III степень – +30–40 % к весу по возрасту. Избыточная масса тела чаще проявляется на 3–5 месяцах жизни при росте, либо соответствующем возрасту, либо несколько превышающем его. У детей имеются проявления рахита, анемии, экссудативного диатеза, часто находят увеличение вилочковой железы. В анамнезе часто отмечают наличие асфиксии, внутричерепной травмы. При обследовании выявляют нарушения белкового, углеводного, жирового обменов.

Углеводное расстройство питания. Углеводный перекорм возможен даже у ребенка, находящегося на грудном вскармливании, при беспорядочном питании, введении ребенку большого количества сладкого чая, яблока или сока с большим количеством сахара. Неправильное питание: увеличение углеводов при недостатке белка, витаминов, микроэлементов – способствует отложению избыточного количества жира в подкожно-жировой клетчатке живота, бедер и ведет к задержке воды в организме. Ребенок выглядит тучным, пастозным, с дряблым тургором тканей. Антропометрические показатели могут соответствовать выше среднего или высокому физическому развитию.

Избыток углеводов в дальнейшем приводит к истощению ферментативной способности желудочно-кишечного тракта и к усилению бродильных процессов. Стул становится жидким, пенистым, темной окраски, кислой реакции. Развиваются недостаток витамина В 1, ацидоз. Ребенок как бы из «упитанного» превращается в гипотрофика, бледного, с резко пониженным тургором тканей, вялого. В результате резко сниженного иммунитета он начинает часто болеть ОРВИ, пневмониями и другими заболеваниями.

Белковое расстройство питания. Перекорм белком в первом полугодии жизни возможен при раннем введении (2–3 месяца) цельного коровьего или козьего молока; во втором полугодии жизни причинами являются избыточное введение творога, белковый энпит, использование адаптированных сухих смесей, восстановленных в излишней концентрации или разведенных молоком вместо воды. У детей во втором полугодии и в первые три года жизни нередко возникает перекорм белком при даче творога, сыра, мяса.

При избыточном введении белка вначале он хорошо переваривается, и ребенок дает хорошие прибавки в весе. При истощении ферментативной способности желудочно-кишечного тракта в переваривании белка усиливается его расщепление гнилостной микрофлорой кишечника. Кал становится плотной консистенции, сухой, беловатого цвета, щелочной реакции, с гнилостным запахом, содержащий большое количество кальциевых и магниевых мыл. В организме накапливаются промежуточные продукты белкового обмена (азотемия). Вследствие азотемии и интоксикации снижается аппетит, ребенок худеет. Развивается анемия. Дети с белковым расстройством питания болеют реже, чем с углеводным, так как с молоком, творогом ребенок получает достаточное количество жира и витамина A.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: