Александра Шабунова - Организационно-экономические факторы управления региональной системой здравоохранения

- Название:Организационно-экономические факторы управления региональной системой здравоохранения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИСЭРТ РАН

- Год:2012

- Город:Вологда

- ISBN:978-5-93299-194-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александра Шабунова - Организационно-экономические факторы управления региональной системой здравоохранения краткое содержание

Организационно-экономические факторы управления региональной системой здравоохранения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В период с 2000 по 2008 г. в большинстве регионов РФ сокращались не только стационарные, но и амбулаторно-поликлинические учреждения, что противоречит декларируемым принципам приоритетности первичного звена в оказании медицинской помощи и профилактической ориентированности здравоохранения.

Особенно заметной данная тенденция стала в таких субъектах РФ, как: Республика Саха (Якутия), где количество амбулаторных учреждений снизилось на 78 %, Ставропольский край – 64 %, Пензенская область – 63 %, Республика Бурятия – 61 %, Чувашская Республика – 59 % и т. д. Только в Белгородской области число амбулаторно-поликлинических учреждений осталось неизменным; в 12 регионах произошло его увеличение (например, Кабардино-Балкарская Республика – на 24,5 %, Сахалинская область – 22 %, Республика Ингушетия – 21 %, Санкт-Петербург – 19 %, Владимирская область – 18 %).

Несмотря на масштабную реструктуризацию стационарной помощи, в отечественном здравоохранении сохраняются глубокие структурные диспропорции, а развитие стационарозамещающих технологий как компенсаторного механизма отстаёт от деструктивных процессов сокращения коечных фондов. Складывается заметная дифференциация регионов по показателям внедрения в практику здравоохранения малозатратных форм медицинской помощи. Так, в 2009 г. показатели обеспеченности населения местами в дневных стационарах варьировались от 26,7 места на 10 тыс. человек населения в Новгородской области до 0,3 – в Республике Ингушетии при среднероссийском – 14,9, причём небольшие значения данного показателя были характерны и для регионов с высоким уровнем социально-экономического развития (например, Москва – 4,6). Это свидетельствует о неравномерности принятия управленческих инициатив в различных регионах и о слабой нормативно-методической обеспеченности данного процесса на федеральном уровне.

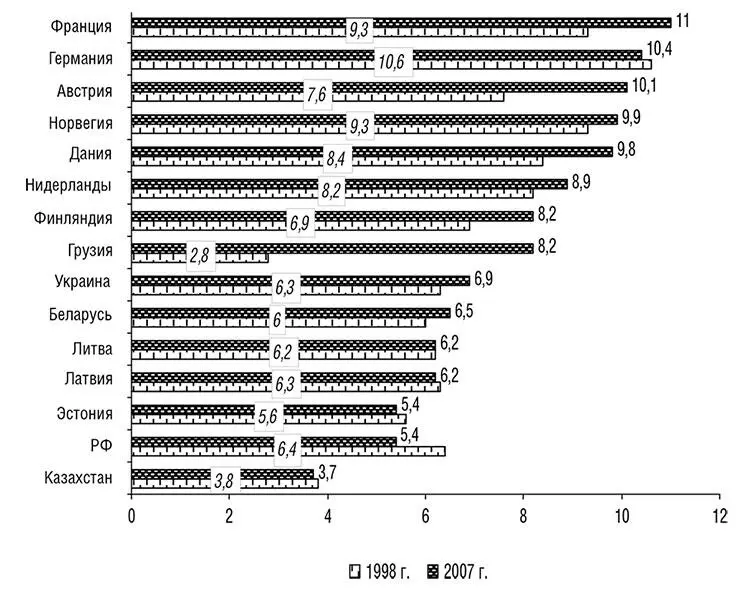

Анализ финансирования здравоохранения. Размеры государственных ассигнований на нужды здравоохранения и уровень заработной платы медицинских работников в России остаются недостаточными. Сравнение с другими странами по доле расходов на здравоохранение в структуре ВВП ставит Россию в один ряд с переходными экономиками (например, страны СНГ – в среднем 5,3 % ВВП), при этом она существенно уступает странам – членам ЕС, в которых квота на нужды здравоохранения составляет 8 – 10 % от ВВП (рис. 9).

Базовый норматив общественных расходов на здравоохранение, сравнение с которым стоит признать методически корректным, – это рекомендованные ВОЗ 5 % от ВВП страны (включая и частные платежи населения). Затраты на здравоохранение в Российской Федерации составляют около 6 % ВВП, то есть формально удовлетворяют установленному базовому нормативу. Однако относительно этого вопроса нет единогласия среди экспертов, в частности, по причине разнообразия применяемых к оценкам подходов. По мнению одних экспертов, что существующих средств недостаточно даже для обеспечения минимального государственного стандарта, другие утверждают, что обязательный минимум достигнут и эти средства необходимо более эффективно осваивать. Однако российское здравоохранение испытывает недостаток средств, о чём свидетельствует невыполнение в большинстве субъектов РФ программ государственных гарантий по оказанию гражданам бесплатной медицинской помощи. В 2005 г. уровень финансовой обеспеченности территориальных программ госгарантий (отношение размеров финансирования программ к рассчитанной величине их стоимости) достигал 100 % и более только в семи субъектах РФ (Сахалинская, Ярославская области, Ненецкий автономный округ, Свердловская, Липецкая области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа) [3] Данные о выполнении государственных гарантий по обеспечению граждан бесплатной медицинской помощью, как и о некоторых других показателях деятельности здравоохранения в регионах РФ, на сегодняшний день доступны только в базе данных «Реализация реформы здравоохранения в субъектах РФ» (URL: http://www.healthreform.ru/), однако они ограничиваются 2004, 2005 и 2006 гг.

.

Рис. 9. Общие затраты на здравоохранение в ряде стран мира в 1998 и 2007 гг.,% от ВВП (оценка ВОЗ) [26]

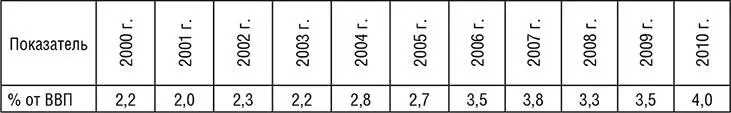

Несмотря на то что доля бюджетных расходов на здравоохранение в двухтысячные годы увеличилась почти в два раза, в 2010 г. она составила лишь 4 % (табл. 4).

Таблица 4. Общие расходы бюджета РФ на здравоохранение и физическую культуру[60; 54; 56]

Увеличение расходов было во многом обусловлено реализацией национального проекта «Здоровье», ориентированного на усиление социальной направленности бюджетной политики. В итоге государственный бюджет 2006 г. был назван бюджетом развития, а вложения в сферу образования и здравоохранения были определены во всех бюджетных документах как одно из важнейших направлений госрасходов – в 2006 г. бюджетные расходы на здравоохранение и физическую культуру возросли до 3,5 %. В 2006 г. началась реализация принятых обязательств.

Несмотря на критику со стороны экспертного сообщества содержания и режима проведения мероприятий в рамках нацпроекта «Здоровье», он, по сути, стал одним из политических шагов в сфере признания прав человека на достойную жизнь как первоочередной ценности. Однако финансирование данного нацпроекта составляет 5 % от всего массива финансового обеспечения отрасли, остальные 95 % расходуются преимущественно нецелевым образом. Более того, даже при освоении средств национального проекта на уровне субъектов РФ допускаются серьезные нарушения: так, в 2008 г. в Вологодской области, по данным Территориального фонда Обязательного медицинского страхования (ТФОМС), в общей структуре нецелевых затрат на долю национального проекта «Здоровье» пришлось более 60 %.

На фоне децентрализации системы управления и существенных различий в масштабах налогооблагаемой базы сложилась широкая дифференциация субъектов РФ по уровню финансирования здравоохранения. В первых пяти наиболее обеспеченных регионах (Ханты-Мансийский, Ненецкий, Эвенкийский автономные округа, Москва и Сахалинская область) показатель финансовой обеспеченности территориальных программ госгарантий (с учетом коэффициентов удорожания условной единицы бюджетной услуги) в 2006 году более чем в семь раз таковой в пяти наименее обеспеченных регионах (республики Северного Кавказа и Ставропольский край) (см. [39]). Среди регионов Северо-Западного федерального округа в 2006 г. этот показатель был наибольшим в Мурманской области – 97 % (соответственно дефицит составил 3 %), тогда как в других макрорегионах имелись примеры полного выполнения и перевыполнения госгарантий (в Сахалинской области – 120 %; Ярославской области – 110 %; в Ненецком автономном округе, Липецкой и Свердловской областях – 100 % при среднем по всем субъектам РФ – 81 %) (рис. 10).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: