Ольга Калачикова - Общественное здоровье и здравоохранение территорий

- Название:Общественное здоровье и здравоохранение территорий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «ИСЭРТ РАН»

- Год:2014

- Город:Вологда

- ISBN:978-5-93299-153-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Калачикова - Общественное здоровье и здравоохранение территорий краткое содержание

Книга адресована работникам органов управления здравоохранением, образованием, социальной защитой, научным работникам, преподавателям высших учебных заведений и студентам, а также широкому кругу читателей, кому не безразличны здоровье и судьба русского народа.

Общественное здоровье и здравоохранение территорий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Особенно негативным обстоятельством в этих условиях является чрезвычайно высокая смертность населения трудоспособного возраста, что приносит наибольший ущерб обществу. По уровню преждевременной смертности населения, находящегося в трудоспособном возрасте, в 2007 г. Российская Федерация занимала 35 место среди 193 стран мира, опережая лишь наименее экономически благополучные страны Африки, а также Афганистан. Вероятность смерти в возрасте от 15 до 60 лет в России превысила среднемировой уровень на 77 %. Более того, Россия вошла в группу из 32 стран мира (наряду с Арменией, Монголией, Ганой, Зимбабве, Ираком и пр.), где за период с 2000 по 2007 г. произошло увеличение смертности населения в трудоспособном возрасте.

Уровень социально-экономического развития государства становится одним из главных факторов, оказывающих влияние на ситуацию со здоровьем населения, в силу следующих причин. Низкая степень экономического развития страны обусловливает недостаточный уровень сбора налоговых поступлений и, как следствие, отсутствие возможностей для бюджетного обеспечения социальной сферы. Развитие системы всеобщего медицинского страхования в условиях экономического неблагополучия также представляется невозможным. Чтобы понять различия в уровне материальной и финансовой обеспеченности здравоохранения, достаточно проанализировать дифференциацию в масштабах отчислений на потребности сектора общественного здравоохранения. Так, в 2006 г. расходы на нужды здравоохранения в мире варьировались от 1 до 4992 межд. долл. на душу населения при медианном значении 212 межд. долл. Размер ВВП в расчёте на душу населения при этом отличается более чем в 200 раз (крайние значения в 2008 г. – 64320 и 290 межд. долл.) [34] World Development Indicators database [Электронный ресурс]. – World Bank, 7 October, 2009. – Режим доступа: http://siteresources.worldbank.org/DATASTATIS-TICS/Resources/GNIPC.pdf

.

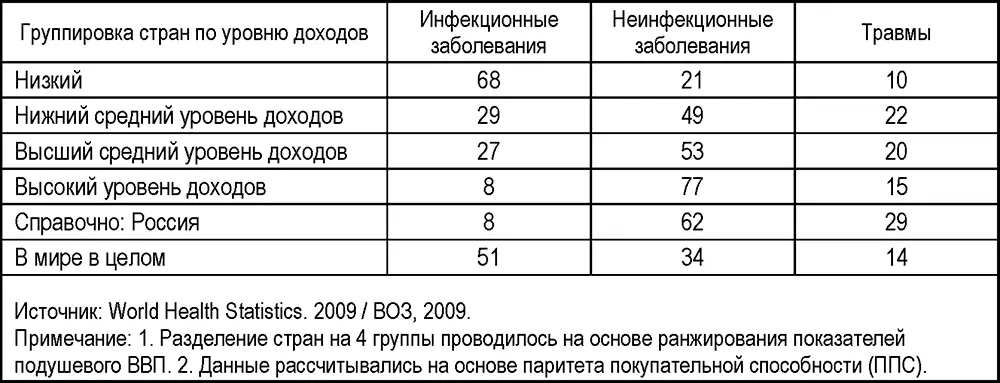

Поскольку наименее экономически развитые страны мира имеют гораздо меньше возможностей для обеспечения хотя бы минимальных условий для жизни населения, в частности элементарного санитарно-гигиенического благополучия, неудивительно, что можно обнаружить обратную связь между показателями доходов и смертностью от инфекционных заболеваний. В странах с высоким уровнем доходов на инфекционные заболевания приходится всего 8 % потерянных лет жизни по сравнению с 68 % в странах с низким уровнем доходов (табл. 2.1). По распространённости инфекционных заболеваний в России сложилась сравнительно благоприятная ситуация, так как, по данным ВОЗ, 8 %-й уровень соответствует показателям наиболее экономически развитых стран.

Таблица 2.1

Структура потерянных лет жизни по причинам смерти в группах стран по уровню доходов(данные 2004 г.), в %

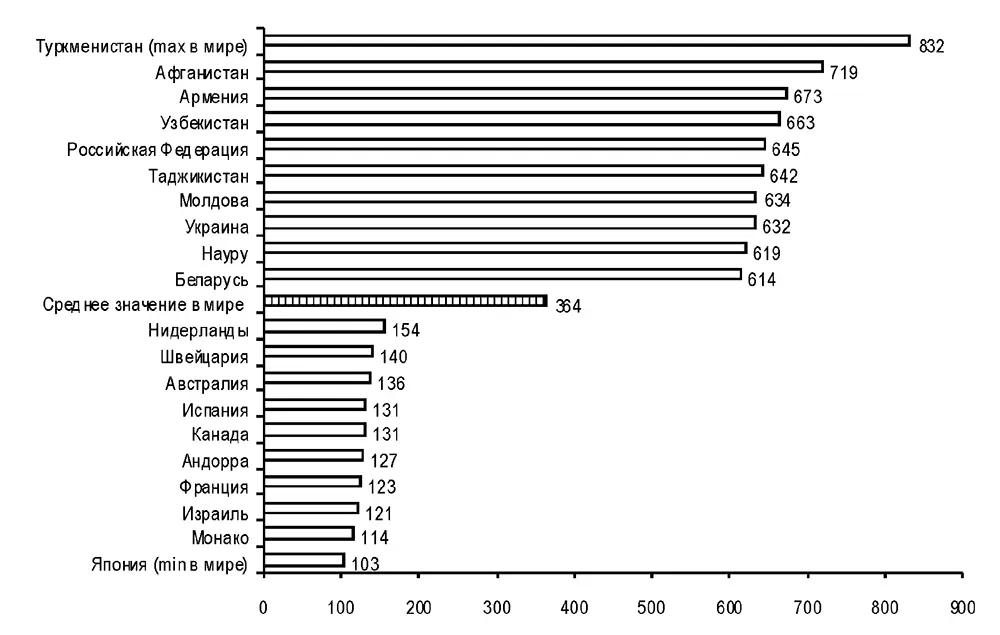

Оценивая смертность от различных причин, нельзя не остановиться на тех заболеваниях, которые, в силу своей распространённости в большинстве регионов, вносят наибольший вклад в увеличение смертности населения. Одними из наиболее распространённых являются заболевания сердечно-сосудистой системы: около половины всех случаев смерти от неинфекционных заболеваний в мире приходится именно на данные патологии. Однако существенные различия между регионами, обнаруживаемые при межстрановом сопоставлении, отражают не столько распространённость этих патологий в популяции, сколько различия в уровне развития медицинских служб, в частности уровне организации дорогостоящей кардиохирургической помощи. Ситуацию со смертностью населения от заболеваний сердца и сосудов, сложившуюся в РФ, можно оценить как катастрофическую. По данным ВОЗ, в 2004 г. по уровню смертности от патологий органов кровообращения Россия занимала 5 место в мире (на каждые 100 тыс. жителей страны приходилось 645 случаев ухода из жизни вследствие этих причин), уступая лишь Узбекистану, Армении, Афганистану и Туркменистану (рис. 2.2). Все эти страны характеризуются низким уровнем экономического развития, тогда как наименьший в мире уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний отмечается в высокоразвитых странах Европы, Азии и Америки, а также в Австралии и Израиле.

Рис. 2.2. Смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы в мире (случаев на 100 тыс. населения),2004 г.

(показаны десять неблагополучных и десять наиболее благополучных по данному показателю стран)

Источник: World Health Statistics. 2009 / ВОЗ, 2009. – С. 48.

Тенденции в развитии здравоохранения

В последние годы глобальная экономика здравоохранения росла более быстрыми темпами, чем валовой внутренний продукт; в период между 2000и 2005 гг. её доля в глобальном ВВП возросла с 8 до 8,6 %. В абсолютном выражении, с поправкой на инфляцию, это означает рост расходов на цели здравоохранения во всем мире за пятилетний период на 35 % [35] Доклад ВОЗ «Primary Health Care. Now more than ever» / ВОЗ. – Geneva, 2008. -С. 15.

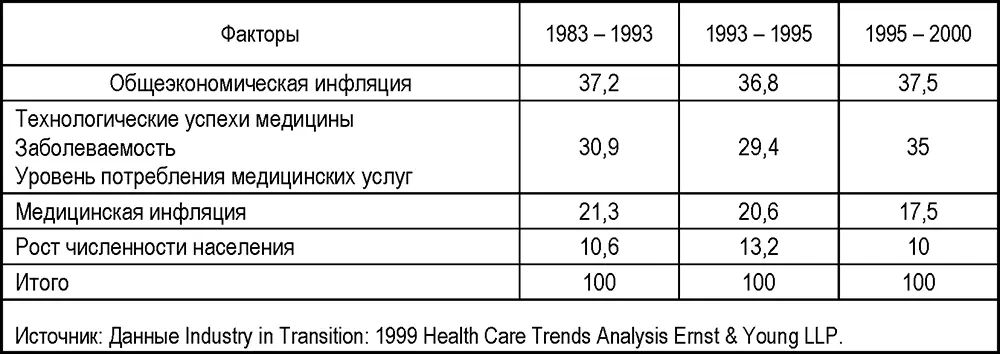

. Оценка вклада различных факторов в динамику роста затрат на здравоохранение позволяет сделать вывод о том, что классические для здравоохранения причины роста затрат (технические достижения, демографические тенденции) уступают общеэкономическому фактору – инфляции ( табл. 2.2).

Таблица 2.2

Оценка влияния факторов на рост затрат на здравоохранение в мире

Однако вряд ли можно утверждать, что растущие затраты приводят к столь же ощутимым результатам в состоянии здоровья населения и проблемы со здоровьем жителей планеты решены хотя бы в сколько-нибудь удовлетворительной степени.

Для современных традиционных мировых систем здравоохранения характерно следующее:

1. Излишний акцент на высокоспециализированной (третичной) помощи, что нередко называют «ориентацией на стационарное лечение»; это сопровождается увеличением числа узких специалистов и снижением равенства в доступности квалифицированной медицинской помощи для населения.

Растущая потребность населения в медицинской помощи и действующая на современном этапе система оказания медицинской помощи приводят к тому, что частные и государственные ресурсы, выделяемые на здравоохранение, направляются преимущественно на развитие специализированного стационарного лечения в ущерб инвестициям в первичную медико-санитарную помощь.

Анализ состояния здравоохранения в развитых странах показал, что при избыточной доле высокоспециализированной медицинской помощи качество лечения не соответствует затраченным на него средствам [36] Starfield В. Primary Care. Balancing Health needs, services and technology. – New York, Oxford University Press, 1998.

. Ориентация на стационарное лечение приводит к значительным расходам и ставит под угрозу гуманитарные и социальные аспекты здравоохранения [37] Liamputtong P. Giving birth in the hospital: childbirth experiences of Thai women in northern Thailand // Health Care for Women International. – 2004. – № 25. – Pp. 454–480.

.

Интервал:

Закладка: