Ольга Калачикова - Общественное здоровье и здравоохранение территорий

- Название:Общественное здоровье и здравоохранение территорий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «ИСЭРТ РАН»

- Год:2014

- Город:Вологда

- ISBN:978-5-93299-153-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Калачикова - Общественное здоровье и здравоохранение территорий краткое содержание

Книга адресована работникам органов управления здравоохранением, образованием, социальной защитой, научным работникам, преподавателям высших учебных заведений и студентам, а также широкому кругу читателей, кому не безразличны здоровье и судьба русского народа.

Общественное здоровье и здравоохранение территорий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

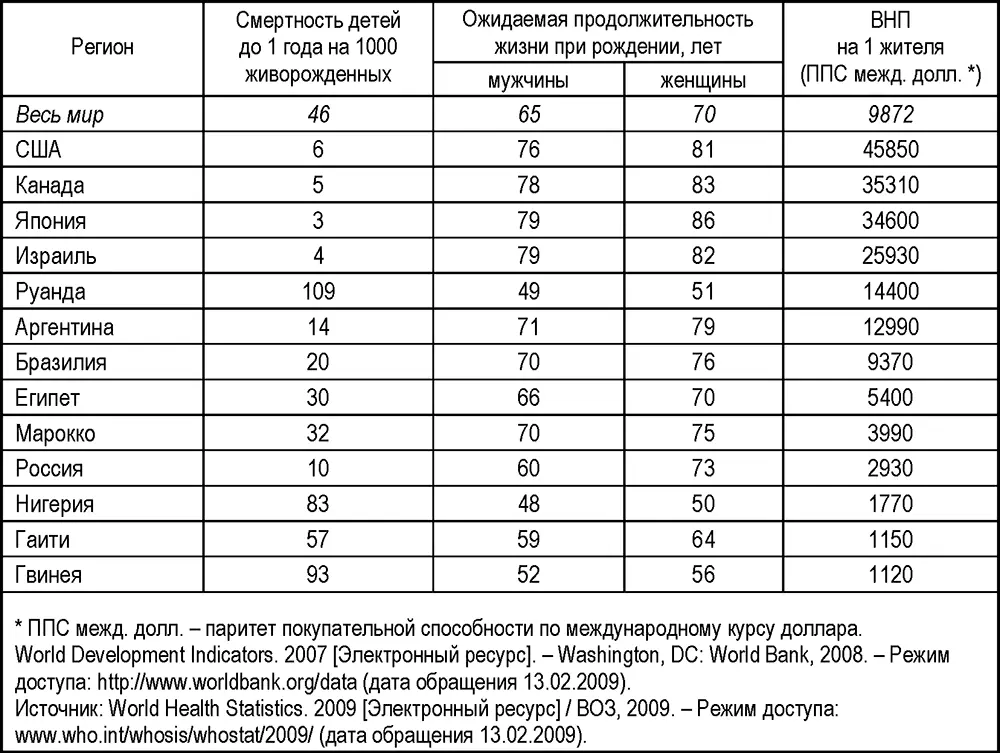

В то же время автор подчёркивает, что во все рассматриваемые периоды ожидаемая продолжительность жизни населения в России была ниже, чем в развитых странах. Но если в 70-е годы отставание было не очень велико, то постепенно различия нарастали и в настоящее время составляют для мужчин 15–19 лет, а для женщин 7-11 лет. Показатели здоровья наших соотечественников сопоставимы с аналогичными показателями развивающихся стран, таких как Египет, Марокко (табл. 1.4).

Основной причиной сложившейся ситуации видится низкая величина валового национального продукта на душу населения в России, где этот показатель меньше в 16 раз, чем в США, в 12 раз, чем в Японии и Канаде. Величина ВНП – показатель интегральный. Низкий ВНП – это и плохое качество продуктов питания, плохая вода в водопроводе, фальсифицированные спиртные напитки, низкие оклады медиков и соответствующий уровень медицинского обслуживания, невозможность приобретения медицинского оборудования, необходимых (дорогих) лекарств, плохое качество или полное отсутствие очистных сооружений на предприятиях, протекающая канализация, приводящая к росту инфекционных заболеваний, проституция, в том числе детская, преступность, коррупция, усугубляющая негативную ситуацию и т. д. [22] Прохоров Б. Б. Здоровье россиян за 100 лет // Человек. – 2002. – № 2. – С. 54–65; Там же. – № 3. – С. 41–55.

Одним из наиболее значимых теоретических подходов, показывающих этапы и причины изменения общественного здоровья, является теория эпидемиологического перехода, разработанная американским демографом А. Р. Омраном в 1971 г. [23] Omran A. R. The epidemiological transition: a theory of the epidemiology of population change // Milbank Memorial Fund Quarterly. – 1971. – № 49. – Pp. 509–538.

Концепция основана на радикальном изменении структуры причин смертности, когда причины экзогенного характера меняются на эндогенные.

Сама классификация причин смертности на экзогенные и эндогенные принадлежит французскому демографу Ж. Буржуа-Пиша [24] Баксанский О. Е., Лисеев И. К. Философия здоровья [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://society.polbu.ru/baksansky_healthphilo/ch06_i.html

. К первым относятся причины, внешние по отношению к естественным процессам, происходящим в организме: насильственная смерть, туберкулёз, эпидемии, инфекционные и паразитарные заболевания и т. д. Такие причины сравнительно легко поддаются воздействию (санитарно-гигиеническим и профилактическим мероприятиям, массовым вакцинациям и т. д.).

Эндогенные причины смертности связаны с естественной старостью организма (например, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания).

По мере развития медицины, увеличения возможностей влияния на причины экзогенного характера и осознания человеком ответственности за состояние собственного здоровья возрастает роль эндогенных факторов смертности, что и составляет суть концепции эпидемиологического перехода. Данный процесс проходит за четыре этапа:

1. Период эпидемий и голода. Высокий уровень и колебания смертности.

2. Снижение пандемии экзогенных заболеваний. Снижение темпов смертности от инфекционных заболеваний, туберкулёза. Из-за стремительного процесса индустриализации, загрязнения окружающей среды и ускорения темпов жизни увеличивается смертность от квазиэндогенных причин (болезней системы кровообращения, новообразований, несчастных случаев).

3. Дегенеративные и профессиональные заболевания. Идёт борьба с отрицательными последствиями прогресса. Ведущую роль приобретает фактор развития медицины. Возрастает роль профилактики, борьбы за здоровый образ жизни. Смертность снижается и стабилизируется на низком уровне. Увеличивается продолжительность жизни и показатель среднего возраста смерти.

4. Период отложенных дегенеративных заболеваний (данная стадия предложена в 1986 г. S. J. Olshansky и А. В. Ault). Идёт прогресс медицины и профилактики заболеваний. Смертность снижается, и её средний возраст переходит на самые старшие возрастные группы. Появляется зависимость здоровья от профилактики [25] Русский архипелаг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.archipelag.ru/glossary/epidemperehod

.

Существуют две модели эпидемиологического перехода:

• классическая модель (ускоренная), характерная для западных стран;

• современная модель (замедленная), характерная для развивающихся стран и сопровождающаяся сохранением высокого уровня детской и младенческой смертности.

По поводу того, на какой стадии эпидемиологического перехода находится Россия в настоящее время, среди ученых нет единой точки зрения. Одни приводят данные о чрезмерно высоком уровне смертности от туберкулёза и внешних причин как доказательство того, что Россия стоит на первой стадии эпидемиологического перехода (О. Е. Баксанский, И. К. Лисеев). Другие полагают, что, дойдя до четвёртой стадии, в России начался процесс обратного эпидемиологического перехода (В. Г. Семенова).

Среди учёных нет также единой точки зрения и на причины, повлёкшие за собой широкое распространение смертности экзогенного характера, современный демографический кризис и, в конечном итоге, незавершённость эпидемиологического перехода. Некоторые учёные (И. Б. Орлова, И. Н. Веселкова и др.) объясняют это распадом СССР, а также последовавшим за ним экономическим кризисом и, как следствие, психологической дезадаптацией широких слоёв населения (в качестве доказательства они приводят данные о резком ухудшении демографической ситуации именно в кризисный период 1990-х гг.).

Некоторые учёные (Е. М. Андреев, А. Г. Вишневский и др.) полагают, что «кривая уровня смертности, тенденции которой сложились ещё в середине 60-х гг., была прервана антиалкогольной кампанией 1985–1987 гг., когда смертность искусственно понизилась» [26] Орлова И. Б. Смертность в современной России: характер и особенности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ispr.ru/BIBLIO/JURNAL/Science/jurnall09.html

. По мнению Е. М. Андреева и А. Г. Вишневского, «в период 1993–1994 гг. реализовалась какая-то часть смертей, отсроченных благодаря антиалкогольной кампании, и их число прибавилось к числу смертей, действительно возросшему вследствие кризиса независимо от последствий антиалкогольной кампании» [27] Андреев Е. М., Вишневский А. Г. Вызов высокой смертности в России // Народонаселение. – 2004. – № 3. – С. 75–84.

.

Такие ученые, как А. В. Немцов, Э. Брейнерд, Д. Катлер, считают, что скачок смертности в первую очередь связан с резким ростом потребления алкоголя после официальной отмены антиалкогольной кампании.

Некоторые исследователи подчёркивают, что население социалистического лагеря в период перестройки и в последующие годы было подвергнуто действию растущего числа ситуаций, вызывающих стресс, в результате чего выработался специфический моральный настрой населения восточноевропейских стран как фактор повышения смертности взрослого населения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: