Всеволод Скворцов - Клиническая эндокринология. Краткий курс

- Название:Клиническая эндокринология. Краткий курс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «СпецЛит»

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-299-00621-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Всеволод Скворцов - Клиническая эндокринология. Краткий курс краткое содержание

Для студентов 4–6 курсов лечебного факультета медицинских вузов, врачей-интернов, клинических ординаторов, молодых врачей-терапевтов и врачей общей практики, может быть полезно врачам смежных специальностей.

Клиническая эндокринология. Краткий курс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

При дальнейшем увеличении доз улучшения кальциевого обмена не происходит [1, 4].

Потребность в кальции покрывается главным образом такими продуктами питания как молоко, молочные продукты (особенно сыр, творог), сгущенное молоко, лесной орех (фундук), кресс-салат, петрушка, молочный шоколад, лук и другими продуктами.

В пищевых продуктах кальций находится в комплексе с белками, жирами, органическими кислотами, а также в составе минеральных солей (фосфатов, карбонатов, сульфатов).

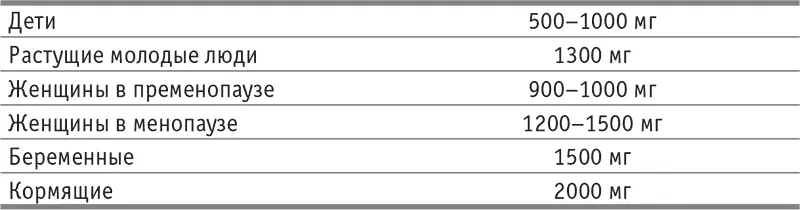

Таблица 5. Ежедневная потребность в кальции (мг) в различном возрасте и в различных физиологических состояниях

В слюне человека обнаружен специфический кальцийсвязывающий белок, основное назначение которого – образовывать растворимый комплекс, который не осаждается в условиях щелочной реакции слюны и не повреждает эмаль зубов.

Кальций, находящийся в пище, должен освободиться из связи с органическими и минеральными компонентами пищи под воздействием протеолитических ферментов и соляной кислоты желудка.

В условиях ослабленной секреции желудка, при анацидном и гипоацидном состоянии желудочного сока, после резекции желудка значительно затрудняется высвобождение кальция из слаборастворимых солей и комплексов, что приводит к снижению его всасывания в тонкой кишке и может стать причиной развития кальциевой недостаточности [1, 3, 5].

К слаборастворимым солям кальция относятся карбонат кальция, фитат кальция (кальций плюс фитиновая кислота, которая находится в большом количестве в мучных изделиях с отрубями и в неочищенном от шелухи рисе), фосфат кальция, оксалат кальция (щавелевая кислота присутствует в большом количестве в шпинате). 100 мг шпината блокируют всасывание 200 мг кальция.

Кальций хорошо всасывается в форме цитрата, лактата, глюконата, хлорида.

Карбонат и фосфат кальция в кислой среде желудка диссоциируют. Освободившийся ионизированный кальций, а также кальций в комплексе с некоторыми растворимыми солями поступает в двенадцатиперстную кишку.

Всасывание кальция происходит по всей длине тонкого кишечника, но наибольшая интенсивность этого процесса характерна для двенадцатиперстной кишки. Из-за более длительного всасывания химуса в тощей и подвздошной кишке общее количество всосавшегося кальция в них выше, чем в двенадцатиперстной кишке [1, 2, 3, 4].

Распределение кальция в организме

Содержание кальция в организме человека составляет около 1 кг. 99 % кальция локализовано в костях, где вместе с фосфатом он образует кристаллы гидроксиапатита, составляющие неорганический компонент скелета. Большая часть кальция кости не может свободно мигрировать во внеклеточную жидкость. То есть кость служит огромным резервуаром кальция.

Около 1 % кальция костей находится в надкостнице. Этот кальций может легко мигрировать во внеклеточную жидкость, поэтому его еще называют мобильным или легкообменивающимся пулом кальция.

Концентрация кальция во внеклеточной жидкости достаточно высока и составляет 70 % от количества кальция в плазме крови.

Мембрана клеток также содержит существенное количество связанного кальция. Очень небольшое количество кальция находится в эритроцитах.

Внутри клеток практически весь кальций (90–99 %) находится в клеточных органеллах (митохондриях, микросомах, эндоплазматическом ретикулуме). Небольшая часть кальция клеток связна с белками, органическими и неорганическими фосфатами.

Во внеклеточной жидкости содержится кальция в 5–10 тыс. раз больше, чем внутри клетки (кальций – основной внеклеточный ион). Но, несмотря на такой градиент концентрации, вход кальция в клетку резко ограничен.

Во внеклеточной жидкости кальций находится в преимущественно ионизированной (свободной) форме [2, 3].

В плазме крови кальций присутствует в 3 формах:

1. В комплексе с органическими и неорганическими кислотами.

2. В связанной с белками форме.

3. В свободном (ионизированном) виде.

Из всего кальция плазмы крови 6 % – это кальций в комплексе с цитратом, фосфатом и другими анионами. Остальные 94 % составляет примерно равное количество связанного с белком кальция и несвязанной ионизированной формы.

Содержание общего кальция в сыворотке крови составляет 2,225–2,75 мкмоль/л и удерживается чрезвычайно постоянным на этом уровне.

Концентрация ионизированного кальция равна 1,1–1,3 (1,2) мкмоль/л (4,8 мг/100 мл). Это биологически активная форма кальция, которая и осуществляет все физиологические эффекты в организме [2, 4, 11].

В плазме кальций связывается в основном с альбуминами, небольшая часть – с глобулинами. Связывание кальция с белками предупреждает эктопическую кальцификацию и образование осадка.

Связанный с белком кальций не проходит через клеточную мембрану.

С протеинами кальций связывается в соотношении 1 мг кальция на 1 г белка.

При нормальном рН крови протеины ведут себя как слабые кислоты. Когда рН снижается, протеины утрачивают свойства слабых кислот и освобождают связанный с ними кальций, следовательно, уровень ионизированного кальция повышается (понятие «коллоидально связанный с протеинами кальций»).

При недостаточности почек развивается ацидоз и выраженная гипокальциемия, однако тетании нет, т. к. при ацидозе увеличивается количество ионизированного (биологически активного) кальция.

Комплексно связанный кальций – неионизированный. Он существует в виде неионизированных солей плазмы: цитрата кальция (90 % связанного кальция), фосфата, сульфата кальция [2].

Паратгормон (ПТГ) повышает уровень цитрата кальция. Цитрат кальция фильтруется через клубочки почек, но не всасывается в канальцах.

Изменение концентрации плазменных белков (прежде всего альбуминов) вызывает соответствующие сдвиги общего кальция в плазме крови.

Гипоальбуминемия сопровождается падением общего кальция в плазме и наоборот.

Связывание кальция с белками зависит от рН крови:

1. Ацидоз способствует переходу кальция в ионизированную форму.

2. Алкалоз повышает связывание кальция с белками, и, следовательно, снижает концентрацию ионизированного кальция.

Регуляция обмена кальция подвергается исключительным нагрузкам, т. к. имеется очень большая разница между содержанием кальция в костях – 99 % от всего общего количества в организме (около 1 кг) и только 1 % (около 1,2 г) кальция во внеклеточной жидкости.

Такая же разница в соотношении кальция во вне– и внутриклеточной жидкости.

Таким образом, кальций образует в организме два неравных пула (фонда):

• кальций костей;

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: