Коллектив авторов - Клинические аспекты спортивной медицины

- Название:Клинические аспекты спортивной медицины

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «СпецЛит»

- Год:2014

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-299-00594-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Клинические аспекты спортивной медицины краткое содержание

Предназначено для специалистов по спортивной медицине, преподавателей и студентов вузов и техникумов медицинской и физкультурной направленности, врачей других медицинских специальностей.

Под редакцией В. А. Маргазина

Клинические аспекты спортивной медицины - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

БГЛ выполняют функцию NK -клеток, или натуральных киллеров (от англ. Natural Killercells ), – особой разновидности эффекторных клеток иммунной системы.

Классификация лимфоцитов по функциональному признаку выделяет Ти В-лимфоциты. Они различаются:

– местом своей дифференцировки;

– характером экспрессии интегральных белков (клеточных маркеров) на плазмолемме;

– ролью в обеспечении клеточного (Т-лимфоциты) или гуморального (В-лимфоциты во взаимодействии с Т-лимфоцитами) иммунитета;

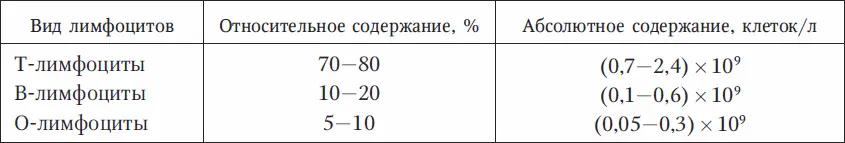

– содержанием в крови (табл. 1.1);

– распределением в органах иммунной системы и периферических тканях.

Таблица 1.1. Содержание лимфоцитов различных видов в крови

Примечание. Относительное содержание лимфоцитов отдельных видов приведено в процентах от общего содержания лимфоцитов, принятого за 100 %.

Помимо указанных двух основных групп лимфоцитов, выделена также особая группа – нулевые лимфоциты, которые не обладают маркерами ни Т-, ни В-клеток (см табл. 1.1). Эта группа, по-видимому, представлена несколькими различными видами лимфоцитов, основными из которых являются NK -клетки (БГЛ).

Лимфа. Лимфа (от греч. lympha – чистая влага, ключевая вода) – биологическая жидкость, образующаяся из интерстициальной (тканевой) жидкости, проходящая по системе лимфатических сосудов через цепочку лимфатических узлов (в которых она очищается и обогащается форменными элементами) и через грудной проток попадающая в кровь.

Механизм образования лимфы связан с фильтрацией плазмы из кровеносных капилляров в интерстициальное пространство, в результате чего образуется интерстициальная (тканевая) жидкость. У молодого человека с массой тела 70 кг в интерстициальном пространстве содержится около 10,5 л жидкости. Эта жидкость частично вновь всасывается в кровь, частично поступает в лимфатические капилляры, образуя лимфу. Образованию лимфы способствует повышенное гидростатическое давление в интерстициальном пространстве и различия в онкотическом давлении между кровеносными сосудами и интерстициальной жидкостью, обеспечивающие ежедневное поступление 100–200 г белков из крови в тканевую жидкость. Эти белки через лимфатическую систему полностью возвращаются в кровь.

Объем лимфы в организме человека – 1–2 л. Различают периферическую лимфу (оттекающую от тканей), промежуточную лимфу (прошедшую через лимфатические узлы) и центральную лимфу (находящуюся в грудном протоке).

Основные функции лимфы:

– гомеостатическая – поддержание постоянства микроокружения клеток путем регуляции объема и состава интерстициальной жидкости;

– метаболическая – участие в регуляции обмена веществ путем транспорта метаболитов, белков, ферментов, воды, минеральных веществ, молекул биологически активных веществ;

– трофическая – транспорт питательных веществ (преимущественно липидов) из пищеварительного тракта в кровь;

– защитная – участие в иммунных реакциях (транспорт антигенов, антител, лимфоцитов, макрофагов и АПК).

Состав лимфы . Лимфа состоит из жидкой части (плазмы) и форменных элементов. Чем ближе лимфатический сосуд к грудному протоку, тем выше в его лимфе содержание форменных элементов. Однако и в центральной лимфе форменные элементы составляют менее 1 % ее объема.

Плазма лимфы по концентрации и составу солей близка к плазме крови, обладает щелочной реакцией (рН 8,4–9,2), содержит меньше белков и отличается от плазмы крови по их составу.

Форменные элементы лимфы . Концентрация форменных элементов варьирует в пределах 2–20 тыс/мкл (2–20 × 10 9/л), существенно меняясь в течение суток или в результате различных воздействий.

Клеточный состав лимфы: 90 % лимфоцитов, 5 % моноцитов, 2 % эозинофилов, 1 % сегментоядерных нейтрофилов и 2 % других клеток. Эритроциты в норме в лимфе отсутствуют, попадая в нее лишь при повышении проницаемости кровеносных сосудов микроциркуляторного русла. Благодаря присутствию тромбоцитов, фибриногена и других факторов свертывания лимфа способна свертываться, образуя сгусток.

1.2.2.4. Клеточный цикл

Функция воспроизведения и передачи генетической информации обеспечивается в ходе клеточного цикла.

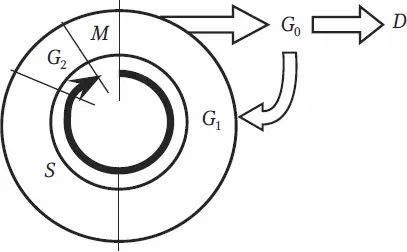

Клеточный цикл – совокупность явлений между двумя последовательными делениями клетки или между ее образованием и гибелью. Клеточный цикл включает собственно митотическое деление и интерфазу – промежуток между делениями (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Клеточный цикл: G 0 , G 1, G 2, S – периоды интерфазы, М – митоз, D – гибель клетки

Интерфаза.Интерфаза значительно более длительна, чем митоз (не менее 90 % всего времени клеточного цикла). Подразделяется на три периода: пресинтетический или постмитотический ( G 1), синтетический ( S ) и постсинтетический или премитотический ( G 2).

1. Пресинтетический или постмитотический период ( G 1) (от англ. gap – промежуток) наступает сразу же после митотического деления клетки и характеризуется активным ростом клетки и синтезом белка и рибонуклеиновой кислоты (РНК), благодаря чему клетка достигает нормальных размеров и восстанавливает необходимый набор органелл. G 1-период длится от нескольких часов до нескольких дней. В течение этого периода синтезируются особые «запускающие» белки (англ. trigger proteins ), или активаторы S -периода. Они обеспечивают достижение клеткой определенного порога (точки R – рестрикции или ограничения), после которого она вступает в S -период.

Контроль, осуществляемый на уровне точки R (при переходе из G 1в S ), ограничивает возможность нерегулируемого размножения клеток. Проходя эту точку, клетка переключается на последующую регуляцию внутренними факторами клеточного цикла, которая обеспечивает закономерное завершение ее деления.

Если клетка не достигает точки R , она выходит из цикла и вступает в период репродуктивного покоя ( G 0). В зависимости от причин остановки ее цели – дифференцироваться и выполнить свои специфической функции, выжить в условиях недостаточности питательных веществ или факторов роста, осуществить репарацию поврежденной ДНК. Клетки одних тканей при соответствующей стимуляции вновь способны возвращаться из периода G 0в клеточный цикл, клетки других – утрачивают эту способность по мере дифференцировки.

2. Синтетический период ( S ) характеризуется удвоением содержания (репликацией) ДНК и синтезом белков, в частности, гистонов, которые поступают в ядро из цитоплазмы и обеспечивают нуклеосомную упаковку вновь синтезированной ДНК. В результате происходит удвоение числа хромосом. Одновременно удваивается число центриолей. S -период длится у большинства клеток 8–12 ч.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: