Ю. Чурляев - Тяжелая черепно-мозговая травма: клиническая патофизиология, анестезия и интенсивная терапия

- Название:Тяжелая черепно-мозговая травма: клиническая патофизиология, анестезия и интенсивная терапия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «БИБКОМ»

- Год:2006

- Город:Кемерово

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ю. Чурляев - Тяжелая черепно-мозговая травма: клиническая патофизиология, анестезия и интенсивная терапия краткое содержание

Тяжелая черепно-мозговая травма: клиническая патофизиология, анестезия и интенсивная терапия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ясное сознание– полная ориентация, адекватные реакции, сохранность произвольной спонтанной деятельности.

Оглушение (сомноленция)– угнетение сознания с сохранением ограниченного словесного контакта на фоне повышения порога восприятия внешних раздражителей и снижения собственной психической активности.

Сопор– глубокое угнетение сознания с сохранностью координированных защитных реакций и открывание глаз на болевые, звуковые и другие раздражители.

Кома I (умеренная)– реакция больного на болевые раздражители сохранена. В ответ на них могут появиться сгибательные и разгибательные движения дистонического характера. Защитные двигательные реакции не координированы. На боль больной не открывает глаза. Зрачковые и роговичные рефлексы сохранены, брюшные угнетены, сухожильные вариабельны. Повышены рефлексы орального автоматизма и патологические стопные рефлексы.

Кома II (глубокая)– характеризуется отсутствием каких-либо реакций на любые внешние раздражители, разнообразными изменениями мышечного тонуса (от нормального до диффузной гипотонии), снижением или отсутствием рефлексов без двустороннего мидриаза, сохранением спонтанного дыхания и сердечно-сосудистой деятельности при выраженных их нарушениях.

Кома III (терминальная)– определяется двусторонним фиксированным мидриазом, диффузной мышечной атонией, выраженными нарушениями витальных функций, расстройствами ритма и частотой дыхании, апноэ, резчайшей тахикардией, артериальной гипотонией.

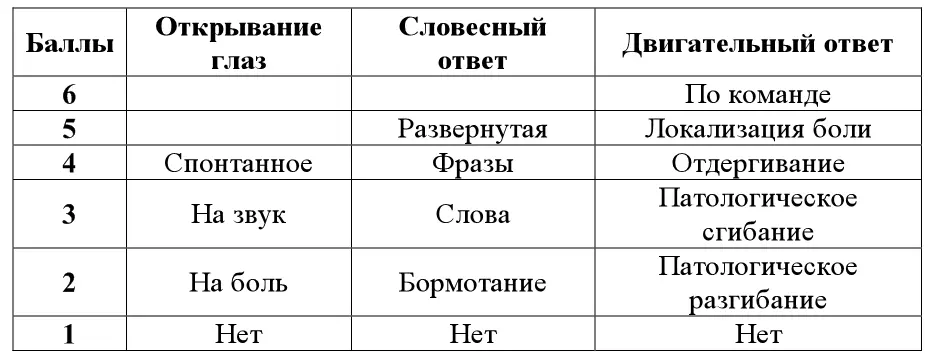

В 1970 году в широкую практику была введена шкала Глазго для количественной оценки нарушения сознания.

ТАБЛИЦА 2

ШКАЛА КОМ ГЛАЗГО

Сумма баллов (можно установить соотношение количественных показателей по ШКГ и качественных – по классификации Коновалова):

– 15 баллов – сознание ясное,

– 13-14 баллов – оглушение,

– 9-12 баллов – сопор,

– 4-8 баллов – кома,

– 3 балла – смерть мозга.

Исход болезни у больных, имеющих 9 и более баллов, значительно более благоприятен, чем у пациентов, имеющих 8 и менее баллов. Количество баллов от 3 до 8 соответствует 60 % летальности, от 9 до 12 – 2 %, от 13 до 15 – летальность приближается к нулю. Необходимо помнить, что шкалу не следует использовать у пациентов, находящихся в состоянии медикаментозной седации и тем более на фоне ИВЛ введения миорелаксантов. Принципиально важно регистрировать оценку состояния пациента на исходном этапе и после начала терапии в динамике наблюдения.

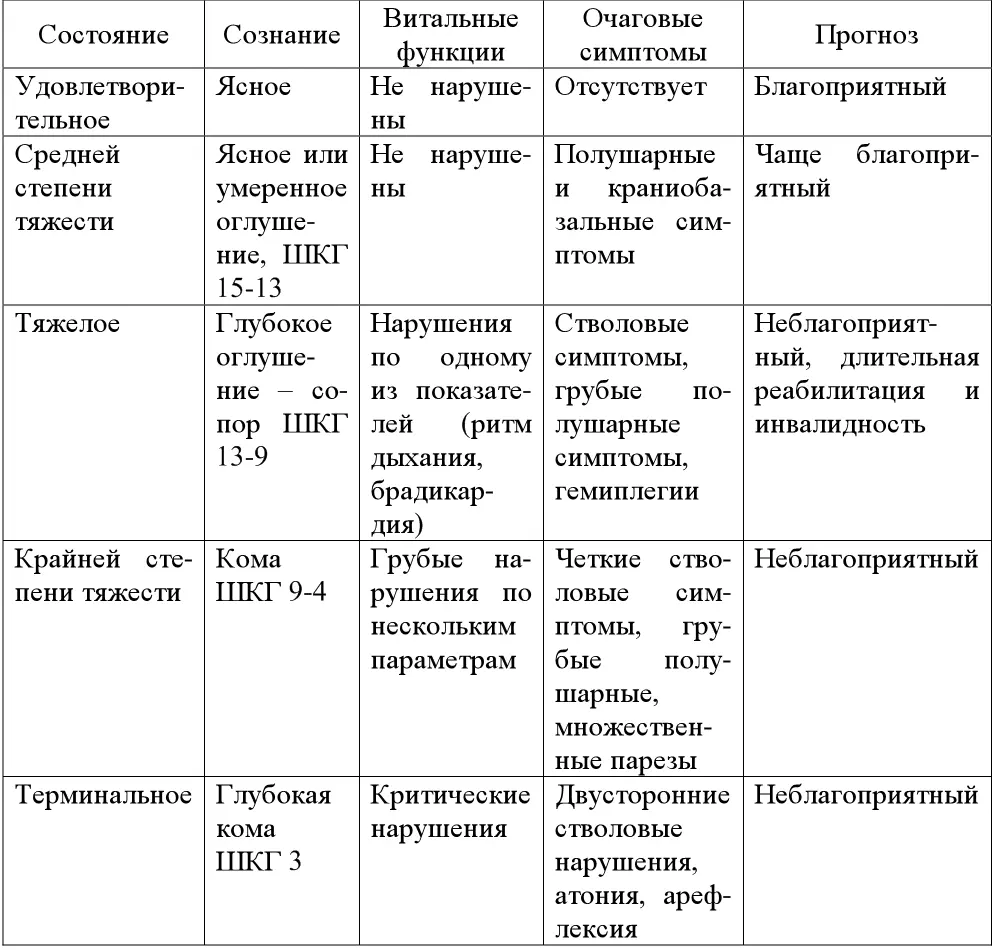

Для характеристики общего состояния нейрореанимационных больных используется пять градаций, представленных в таблице 3.

Наиболее опасными состояниями при изменении сознания являются синдромы вклинения. Различают следующие виды вклинения:

1. Центральное

2. Височно-тенториальное

3. Мозжечково-тенториальное

4. Вклинение миндалин мозжечка в дуральную затылочно-шейную воронку 5. Вклинение лобной и теменной долей под серп мозжечка.

ТАБЛИЦА 3

ГРАДАЦИИ ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ НЕЙРОРЕАНИМАЦИОННЫХ БОЛЬНЫХ

Центральное вклинение является результатом движения полушарий и подкорковых образований книзу. При этом происходит сдавление диэнцефальной области и среднего мозга. Височно-тенториальное вклинение является результатом смещения вещества височной доли в вырезку намета мозжечка, что приводит к гидроцефалии вследствие нарушения пассажа ликвора по сильвиеву водопроводу. Мозжечково-тенториальное вклинение происходит при движении полушарий в вырезку намета между его краем и четверохолмием, способствует нарушению венозного оттока из полости черепа по большой вене мозга и гидроцефалии. Вклинение миндалин мозжечка возникает при локализации процесса в задней черепной ямке, что ведет к исходному нарушению витальных функций.

В процессе вклинения выделяют несколько стадий, которые могут быть определены по клиническим и неврологическим симптомам:

1. Ранняя диэнцефальная (дыхание типа Чейна-Стокса, глазодвигательные нарушения).

2. Стадия среднего мозга – верхних отделов моста (несахарный диабет с полиурией, колебания температуры, патологический ритм дыхания Чейна-Стокса, децеребрационная ригидность).

3. Стадия нижних отделов моста – верхних отделов продолговатого мозга (дыхание полипное, фиксированные зрачки со слабой фотореакцией, мышечная атония, патологические разгибательные рефлексы).

4. Стадия продолговатого мозга (терминальная кома, атония, арефлексия, артериальная гипотония).

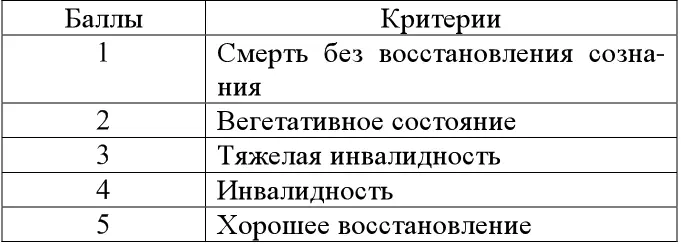

ТАБЛИЦА 4

ШКАЛА ИСХОДОВ ГЛАЗГО

Основные задачи реанимации и интенсивной терапии при ТЧМТ заключаются в предупреждении и устранении вторичных факторов повреждения головного мозга, наступающих вследствие общей и церебральной гипоксии, несоответствия кровоснабжения метаболическим потребностям мозга в условиях перестройки его энергетического и нейромедиаторного обмена, нарушения проницаемости ГЭБ и коллоидно-осмотического гомеостаза мозга: отека, набухания мозга, нарушения ликвороциркуляции, кровообращения, ведущих к внутричерепной дистензии, дислокации и ущемлению структур мозга, коррекцию перфузионного давления и превентивная терапия ишемии.

Комплекс мероприятий реанимации и интенсивной терапии при повреждениях мозга складывается из общих и специфических компонентов.

1. К общим компонентам относятся:искусственное поддержание на всех этапах лечения функции жизненно важных органов и систем организма (дыхания, кровообращения, метаболизма) как основы для восстановления церебральных функций.

2. К специфическим компонентамнейрореанимации относятся мероприятия, направленные на защиту мозга и восстановление его структурно-функциональной целостности, нормализацию гематоэнцефалического барьера, кровообращения, метаболизма и ликвороциркуляции, предупреждение и лечение отека-набухания мозга, внутричерепной гипертензии, нейромедиаторных нарушений.

Обязательным условием адекватного осуществления общих и специфических компонентов нейрореанимации и интенсивной терапии является мониторинг жизненно важных функций организма, функционального состояния мозга и систем его жизнеобеспечения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: