О. Белоусова - Каверномы ЦНС

- Название:Каверномы ЦНС

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785447479428

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

О. Белоусова - Каверномы ЦНС краткое содержание

Каверномы ЦНС - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

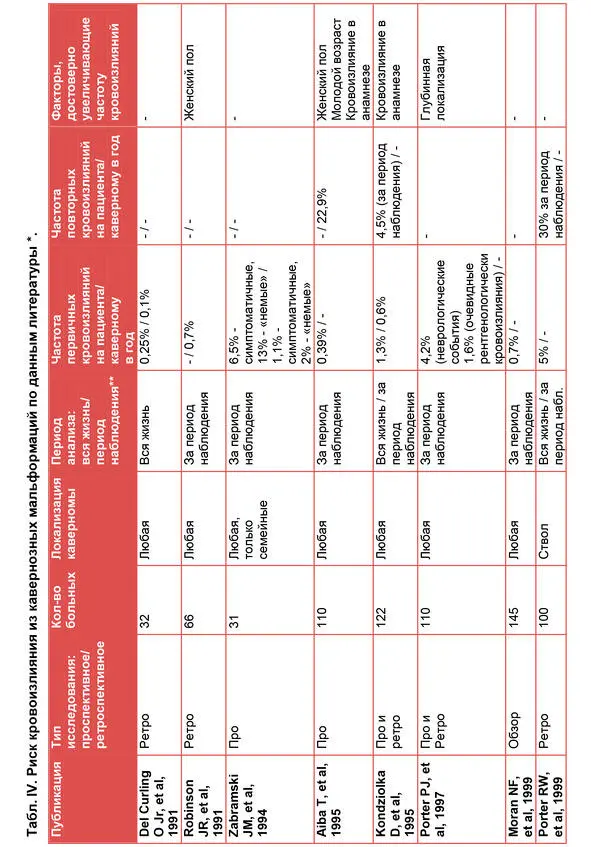

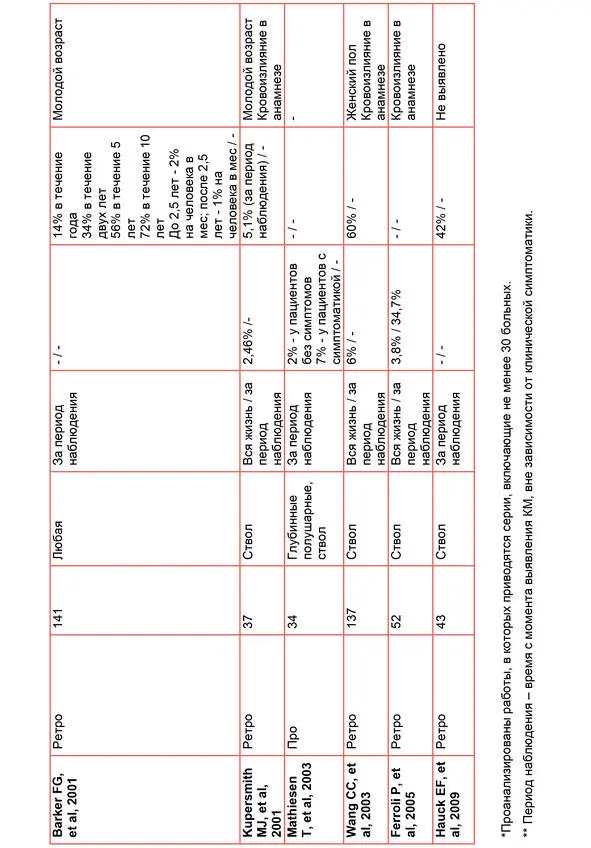

Попытка систематизировать сведения по частоте кровоизлияний показала, что делать какие-либо выводы по этому вопросу достаточно сложно, так как отсутствует стандартная общепринятая методика расчетов (табл. IV).

По представленным в таблице данным можно с достаточной уверенностью сделать выводы о том, что риск как первичного, так и повторного очевидного кровоизлияния из КМ достаточно низок и находится для каверном всех локализаций в пределах 0,25% – 6,5% на человека в год. Частота первичных кровоизлияний из каверном ствола выше, и составляет 2% – 7% на больного в год.

Наиболее высокие цифры приводятся для повторных кровоизлияний из каверном ствола. Необходимо еще раз подчеркнуть, что все приведенные данные требуют критической оценки в связи с разными, и не всегда ясными, методами подсчетов.

Многие исследователи делали попытку выявить факторы, влияющие на частоту кровоизлияний из каверном.

Одним из общепризнанных факторов, увеличивающих вероятность кровоизлияния, является предшествующее кровоизлияние в анамнезе. Согласно различным работам, посвященным анализу естественного течения заболевания, вероятность повторного кровоизлияния превышает риск первичного в 2—10 раз. Одними из первых на это указали Aiba и соавт. (31). В ретроспективном исследовании на материале 110 больных авторы выявили значительное различие между рисками первичного и повторного кровоизлияния – 0,39% против 22,9%. В других исследованиях получены схожие результаты. Kondziolka с соавт. при ретроспективно-проспективном обследовании 122-х больных установили, что риск клинически значимых кровоизлияний у пациентов без кровоизлияний в анамнезе составляет 0,6% на пациента в год, а у больных, перенесших кровоизлияние, – 4,5% (189). В проспективном исследовании Moriarity с соавт. общий риск кровоизлияния у 68 пациентов с 228 каверномами составил 3.1% на пациента в год (248). Авторы не подтвердили, что кровоизлияние в анамнезе является самостоятельным фактором риска рецидива, и, кроме того, установили, что пациенты с очаговым неврологическим дефицитом, связанным или не связанным с кровоизлиянием, имеют значительно больший риск кровоизлияния из каверномы (8,9% против 0,4% на пациента в год).

В некоторых работах приводятся данные, свидетельствующие о том, что повышенный риск повторного кровоизлияния уменьшается с течением времени . В 2001 году Barker и соавт. на основании изучения кривых риска повторного кровоизлияния у 141 больного, показали спонтанное снижение риска кровоизлияния приблизительно через 2 года после предыдущего (42). Феномен получил название «временная кластеризация» («temporal clustering»). Работы, подтверждающие «временную кластеризацию», малочисленны (343).

Многие авторы указывают на то, что частота кровоизлияний выше при каверномах глубинного расположения . Так, P. Porter и соавт., проанализировав течение болезни у 173 больных, установили, что риск повторных кровоизлияний выше у больных с субтенториальными каверномами по сравнению с супратенториальными, и у больных с глубинными каверномами по сравнению с поверхностными (278). При отдельном анализе кровоизлияний из каверном ствола мозга частота клинически значимого кровоизлияния составила 5% на человека в год, клинически значимого повторного кровоизлияния – 30% на человека в год (279). В ретроспективной работе C. Cantu с соавт. ежегодный риск кровоизлияния для глубинных супратенториальных каверном составил 2,82%, для лобарных – 1,22% (64). Другие авторы, напротив, не находят различий в частоте кровоизлияний при разной локализации каверном (31, 248).

Среди других факторов, связанных с повышенным риском кровоизлияния, указывается на гендерные различия с преобладанием числа кровоизлияний у женщин (31, 71, 282, 294, 337). Данные о влиянии пола на течение заболевания подкрепляются исследованиями, в которых установлено наличие в каверномах рецепторов к женским половым гормонам (279). Отдельные исследователи отмечают возможность ухудшения течения заболевания у беременных (71). В то же время существует немало работ, в которых показано, что гендерные различия в течении болезни крайне незначительны (189, 196).

Некоторые авторы приводят данные, свидетельствующие о более высокой частоте кровоизлияний у детей (30, 84, 253, 297), однако следует учитывать, что этот результат может быть следствием повышенного внимания к любому недомоганию ребенка по сравнению со взрослыми. Каких-либо закономерностей в частоте кровоизлияний в разных возрастных группах у взрослых не установлено.

Для хирургического лечения больных, помимо сведений о естественном течении заболевания, большое значение имеет тот факт, что риск кровоизлияния из частично удаленной каверномы сопоставим с риском повторного кровоизлияния из не оперированной каверномы (230).

Таким образом, следует признать, что несмотря общность подходов различных исследователей к вопросу определения кровоизлияния из каверномы, четких критериев этого диагноза не существует. В этой связи при характеристике клинических проявлений заболевания целесообразным представляется использование термина «неврологическое событие», хотя критерии этого понятия также не вполне очерчены. Неопределенность терминологии отражается в достаточно существенных колебаниях при различных расчетах, связанных с кровоизлияниями из каверном. Частота кровоизлияний из каверном в целом является достаточно низкой. Вероятность повторного кровоизлияния выше, чем первичного, однако нельзя исключить, что частота кровоизлияний с течением времени может уменьшаться. Локализация каверномы в глубинных отделах больших полушарий, стволе мозга и мозжечке – спорный фактор более высокого риска кровоизлияния. Очевидно лишь то, что информация о кровоизлиянии при каверномах этих отделов мозга более достоверна, что обусловлено компактным расположением большого числа функционально значимых структур в перечисленных образованиях. Нет также зависимости между частотой кровоизлияний и размером каверном. Сведения о более высокой частоте кровоизлияний у женщин и детей также нельзя считать доказанными, однако эти факты следует принимать во внимание при планировании лечения.

6.2. Эпилептические припадки

Распространенность и причины.При рассмотрении всей совокупности каверном, наиболее частым клиническим проявлением болезни являются эпилептические припадки. Этот факт, без сомнения, служит отражением преимущественной локализации каверном в корковых и субкортикальных отделах больших полушарий. По нашим данным, среди больных с супратенториальными каверномами эпилептическими припадками страдают около 60% больных, а среди больных, у которых каверномы расположены в неокортексе – примерно 90%. Аналогичные данные приводят все исследователи, занимавшиеся этой проблемой (35, 96, 244, 294). Поскольку эпилептические припадки характерны только для супратенториальных каверном, приводимые далее сведения будут касаться этой группы больных.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: