Ирина Старосветская - Варикоз и варикозная болезнь нижних конечностей

- Название:Варикоз и варикозная болезнь нижних конечностей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вышэйшая школа

- Год:2005

- Город:Минск

- ISBN:985-06-1042-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирина Старосветская - Варикоз и варикозная болезнь нижних конечностей краткое содержание

Уделено внимание осложнениям, возникающим в ранние и поздние сроки после операции. Указаны пути их профилактики.

Для флебологов, практикующих хирургов, студентов медицинских вузов.

Варикоз и варикозная болезнь нижних конечностей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

а – система поверхностных вен; б – система глубоких вен

В подкожных венах клапанный аппарат представлен 8-10 клапанами. Отмечено, что в каждом сегменте между клапанами проходит перфорант, который также содержит 1–2 клапана. Чем ниже расположен сегмент вены, тем больше клапанов в перфоранте.

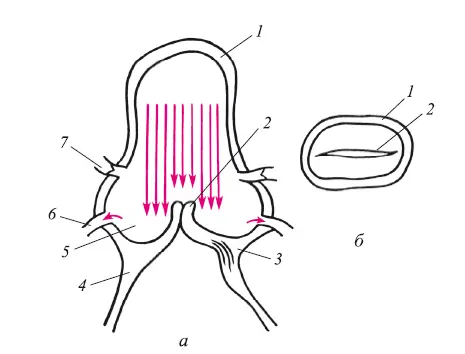

Строение клапана очень напоминает таковое трикуспидального клапана сердца, хотя венозные клапаны двухстворчатые. Створки всегда больше просвета вены и этим объясняется их замыкательный эффект. Основанием створок являются мышечные волокна, расположенные в циркулярном направлении. Мышечные волокна переходят на створки, на конце которых имеется фиброзное утолщение в виде ободка. При давлении на него током крови мышечные волокна максимально расслабляются, увеличивается площадь клапана – он захлопывается. Возможно, что приток крови антеградно приводит к сокращению мышц и клапан раскрывается. Механизм этого процесса изучен еще недостаточно. Если учесть, что структура клапана довольно прочная, выдерживающая почти 300 мм рт. ст., то при более высоком давлении (при кашлевом толчке, натуживании) кинетическая энергия гасится растягиванием синуса и, наконец, сбрасыванием крови в запасную демпферную вену, предупреждая перерастяжение вен (рис. 20). Естественно, что вовлечение в воспалительный процесс створок клапана приводит к их несостоятельности. Такое явление наблюдается при флеботромбозе.

Рис. 20. Схема строения венозного клапана:

а – вид на разрезе: 1 – стенка вены; 2 – створки клапана; 3 – мышечные волокна клапана; 4 – ободок крепления; 5 – синус клапана; 6 – демпферная вена клапана; 7 – перфорант с клапаном; б – вид сверху: 1 – стенка вены; 2 – щель клапана

Рассасывание тромба восстанавливает проходимость вены, но не приводит к продвижению крови к правому предсердию. В этом заключается один из механизмов развития варикоза. Другой причиной является, как это наблюдается при основной форме варикозной болезни, изменение стенки вены (эктазия), приводящее к расширению просвета вены. Клапаны перестают выполнять свою замыкательную функцию. Причины такой эктазии будут рассмотрены ниже. Таким образом, нарушение замыкательной функции клапана связано не только непосредственно со створками клапана, но и дилатацией самой вены.

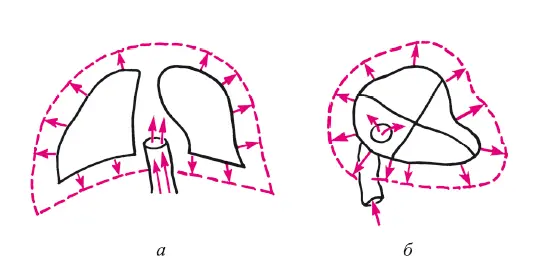

Патофизиология венозного оттока.Без понятия этого явления трудно обосновать те или иные методы лечения. В норме продвижение крови к правому сердцу осуществляется двумя путями. Первый – присасывающая роль дыхания, когда в грудной клетке в результате выдоха возникает разряжающий эффект, который передается на крупные стволы вен. Диаметр их расширяется и венозная кровь как бы засасывается в них: в нижнюю полую вену – для нижних конечностей и верхнюю – для головы и рук. Немаловажную роль играет и диастола правого желудочка и предсердия – венозный фактор (2-й путь). В первом случае расширяется просвет полых вен (рис. 21). Кровь засасывается в полые вены. Во втором случае диастола, создавая разряженное пространство, непосредственно засасывает кровь в камеры сердца. Как только происходят выдох и систола – клапанный аппарат вен не дает передвигаться крови в обратном направлении. Отсюда понятен механизм развития венозных отеков на конечностях у больных с заболеванием дыхательной системы и сердца.

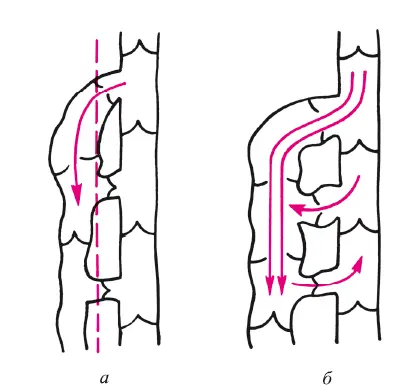

Рис. 21 . Механизмы присасывания венозной крови из нижних конечностей в правое предсердие:

а – сужение полых вен при выдохе; б – присасывающий феномен правого сердца при диастоле

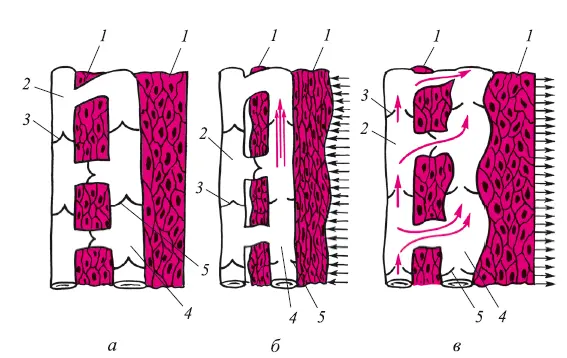

В настоящее время большое значение придается третьему фактору – мышечно-фасциальной помпе. Существенный вклад в изучение этой проблемы внес член-корреспондент НАН Республики Беларусь Н.И. Аринчин. Этот механизм продвижения венозной крови он рассматривал как второе, или периферическое, сердце. Им были разработаны многие параметры оценки функционирования периферического сердца. Суть третьего проталкивающего фактора венозной крови к сердцу заключается в следующем (рис. 22). Система глубоких вен погружена в мышечные футляры бедра и голеней. Снаружи мышцы покрыты фасциальными образованиями. Все это и называется фасциально-мышечной помпой. В покое, когда мышечная помпа расслаблена, движения венозной крови осуществляются благодаря динамическому давлению, возникающему по мере накопления крови в венах. Оно наиболее выражено, когда тело находится в горизонтальном положении. Работами Н.И. Аринчина установлен эффект постоянного сокращения мышечных волокон. Они как бы вибрируют и этим создается давление на венозные стенки.

Рис. 22. Мышечно-фасциальный феномен продвижения крови по венам из нижних конечностей к сердцу в норме:

а – в покое; б – при напряжении мышечно-фасциальной помпы голени и бедра; в – при расслабление мышечно-фасциальной помпы с засасыванием крови в глубокую систему вен; 1 – мышцы; 2 – поверхностные вены нижних конечностей; 3 – клапаны поверхностных вен; 4 – система глубоких вен; 5 – клапаны системы глубоких вен (красной стрелкой указан поток венозной крови)

При мышечном сокращении сдавливаются только глубокие вены бедра и голени, которые заключены в фасциальные ходы. В момент сдавления вен их просвет насильственно сужается (при ходьбе, беге, физической работе). Система клапанов срабатывает как насос. Клапаны под действием венозной крови открываются и кровь проталкивается только по направлению к сердцу, как при работе насоса. Система клапанов перфорантных вен не дает в норме поступать венозной крови в поверхностные вены.

При расслаблении фасциально-мышечной помпы мышечная масса увлекает за собой фасциальные образования, к которым прочно прикреплены стенки вен глубокой системы. В результате этого просвет вены расширяется и дистальнее клапана создается отрицательное давление. По времени оно кратковременное, но достаточное для того, чтобы присасывающим действием открылись клапаны перфорантных вен и венозная кровь заполнила столбики между клапанами глубоких вен.

Рис. 23. Патогенез развития нисходящей формы варикозной болезни (а), вторичное поражение клапанного аппарата перфорантных вен (б)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: