Марина Чернышева - Временнáя структура биосистем и биологическое время

- Название:Временнáя структура биосистем и биологическое время

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Супер-издательство

- Год:2016

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9909182-2-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марина Чернышева - Временнáя структура биосистем и биологическое время краткое содержание

Книга адресуется научным сотрудникам, преподавателям вузов и студентам, специализирующимся в области биологии и медицины

Временнáя структура биосистем и биологическое время - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Состояние гомеостазиса можно рассматривать как условный аналог стационарного состояния, описанного для открытых неустойчивых механических систем как «норма хаотичности» (Климонтович, 1996; Линг, 2008). Оно характеризуется варьированием основных параметров жизнедеятельности (температуры, содержания сахара в крови, уровня тревожности и т. п.) в границах их оптимальных значений. Эти границы определяются геномом данного организма и, в свою очередь, обусловливают возможности адаптации организма к воздействиям окружающей среды. Адаптивность врожденных и выученных реакций позволяет сдерживать рост обобщенной энтропии организма на оптимально стабильном уровне. Так, при повторном воздействии на организм какого-либо фактора окружающей среды из памяти извлекаются наиболее адаптивные к нему реакции без дополнительных затрат энергии на их формирование. Это способствует сохранению относительно стабильного уровня гомеостазиса организма и оптимально минимальной скорости роста уровня энтропии. Следовательно, врожденную («геномную») память, характерную для живых организмов, а также память, формируемую индивидуально в процессе обучения, можно рассматривать как механизмы, обеспечивающие возможность относительно обратимых процессов (например, извлечения из памяти адаптивных реакций) и их сопряжения с относительно необратимыми (в силу роста энтропии) метаболическими, висцеральными и двигательными реакциями.

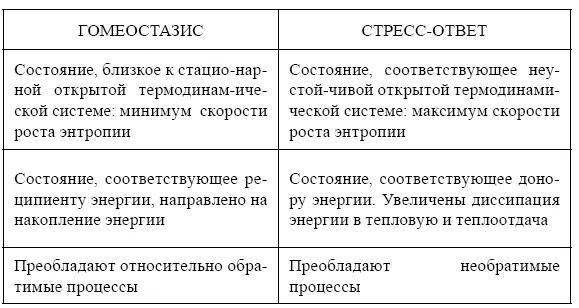

Адаптивность реакций живого организма на воздействия обусловливает целостность его структур и способствует увеличению продолжительности жизни. Воздействие экзо- или эндогенных стресс-факторов и формирование и реализация ответных адаптивных реакций, требующие затрат энергии, нарушают гомеостазис организма, повышая его термодинамическую неустойчивость. Это проявляется в характерной для стресс-реакции активации нервной, эндокринной и висцеральных систем организма, повышении уровня обмена веществ и энергии. Регистрируемые при этом повышение температуры тела, рост возбудимости нервной системы и эмоциональные реакции свидетельствуют о росте уровня обобщенной энтропии. Следовательно, термодинамический аспект стресс – ответа организма отражает его соответствие состоянию открытой системы с повышенной неустойчивостью, выполняющего функцию энергетического донора прежде всего для механизмов восстановления гомеостазиса. Это соответствует представлениям творца теории стресса Г. Селье (1960) о необходимости стресса (эустресса – стресса без патологий) для поддержания жизнедеятельности биосистем и, с другой стороны, созвучно представлению В. И. Вернадского (1989): эволюция биосферы «питается энтропией» Соотношение относительно обратимых и необратимых процессов, относительно стационарных и неустойчивых состояний при гомеостазисе и стрессе представлено в таблице I. Эти термодинамически различные процессы/состояния несомненно сопряжены не только структурно, через общие жидкостные среды и физиологические системы, но и функционально. Характерно, что в состоянии, близком к максимально неустойчивому, при стресс-ответе, активируются механизмы структурирования потоков энергии, наиболее наглядные в нервной системе.

Так, диффузная активация структур центральной нервной системы при стрессе обусловлена их связями с ретикулярной (сетчатой) формацией ствола головного мозга. Ее можно рассматривать как систему первичной структуризации энергии, выделяемой в процессе обработки информации, и, тем самым, – как механизм предупреждения дальнейшего роста энтропии. Возможно, это наиболее древняя функция нервной системы, так как в эволюции, впервые возникнув у кишечнополостных (Hydroidea), она имеет сетчатую структуру, подобно ретикулярной формации мозга позвоночных. Модельные эксперименты, проведенные на гидрах с фармакологически выключенной нервной системой, показали, что функции других систем сохраняются относительно постоянными, но укорачивается продолжительность жизни животных, что может быть следствием ускоренного роста уровня обобщенной энтропии.

В эволюции нервной системы прослеживается усиление роли и другого фактора снижения энтропии, – развития тормозных систем и увеличения разнообразия тормозных медиаторов, выделяемых нейронами и глиоцитами. На активную роль торможения в организации живого организма как биосистемы, особенно в связи с концентрацией внимания, формированием доминанты, впервые указал А. А. Ухтомский (Ухтомский, 1966).

Еще одним механизмом снижения обобщенной энтропии в живых организмах является асимметрия (Чернышева, 2003). Хотя структурно-функциональная асимметрия является одним из характерных свойств многоклеточных, но ее энергетическая «выгодность» по сравнению с симметрией была показана и на атомарном уровне (Мøller e.a., 2002): при асимметричном делении лучом лазера ядер гелия и фермия энергетический порог ниже, а суммарная кинетическая энергия осколков ядер выше, чем при симметричном.

Таблица 1.

Сравнительная термодинамическая характеристика функциональных состояний гомеостазиса и стресс-ответа организма (по: Чернышева, Ноздрачев, 2006)

В живых организмах асимметрия как феномен обладает уникальными свойствами. С одной стороны, она повышает неустойчивость организма и, следовательно, его энергетический потенциал, способствуя увеличению скорости обмена веществ и уровня энтропии, росту возбудимости и, сопряженно, – увеличению сенсорной чувствительности и объема воспринимаемой информации. Последнее, с другой стороны, определяет вклад асимметрии в сдерживание роста обобщенной энтропии. Этому способствуют и проявления морфо-функциональной асимметрии, описанные для парных структур. Например, меж-полушарная асимметрия головного мозга животных и человека (Сhernysheva, 2006; Nikolaeva, Leutin, 2011) заключается в различии не только ряда функций двух полушарий, но и уровня обмена веществ и обобщенной энтропии. Так, правое полушарие обладает более высоким уровнем обмена веществ и энергии, обобщенной энтропии, тогда как левое – более низким (Gur et al., 2002; Andrew, 2002; Чернышева, 2003). Взаимосодействие парных структур направлено на снижение энергозатрат как «цены адаптации».

Взаимосвязь асимметрии с регуляцией уровня энергообмена организма подчеркивает усиление ее при стрессе. О важности феномена свидетельствует также эволюция проявлений морфо-функциональной асимметрии на всех уровнях организации живого. Примером может служить быстрый переход в эволюции плана тела животных от пятилучевой симметрии к трехосевой асимметрии, что отражает процесс адаптации плана тела живых организмов к трехмерному окружающему пространству.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: