Эдуард Айламазян - Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике

- Название:Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-299-00340-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эдуард Айламазян - Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике краткое содержание

В 4м издании книги, переработанном и дополненном, специалисты познакомятся с новейшими данными акушерской науки и практики, достижениями современной медицинской технологии.

Руководство предназначено для акушеров-гинекологов и перинатологов.

Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

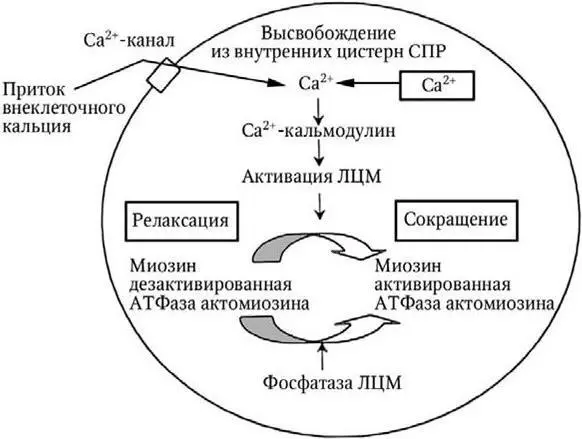

Одним из важных звеньев патогенеза слабости родовой деятельности является гипокальциемия. Ионы кальция играют главную роль в передаче сигнала с плазматической мембраны на сократительный аппарат гладкомышечных клеток (рис. 1).

Рис. 1. Механизм сокращения гладкой мышцы. ЛЦМ – легкая цепь миозина,

СПР – саркоплазматический ретикулум

Для мышечного сокращения необходимо поступление ионов кальция (Са 2+) из внеклеточных или внутриклеточных запасов. Накопление кальция внутри клеток происходит в цистернах саркоплазматического ретикулума. Ферментативное фосфорилирование (или дефосфорилирование) легких цепей миозина регулирует взаимодействие актина и миозина. Повышение внутриклеточного Са 2+способствует связыванию кальция с кальмодулином. Кальций-кальмодулин активирует легкую цепь миозинкиназы, которая самостоятельно фосфорилирует миозин. Активация сокращения осуществляется путем взаимодействия фосфорилированного миозина и актина с образованием фосфорилированного актомиозина. При уменьшении концентрации свободного внутриклеточного кальция с инактивацией комплекса «кальций-кальмодулин – легкая цепь миозина», дефосфорилировании легкой цепи миозина под действием фосфатаз происходит расслабление мышцы. С обменом ионов кальция тесно связан обмен циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) в мышцах. При слабости родовой деятельности обнаружено повышение синтеза цАМФ, что связано с угнетением окислительного цикла трикарбоновых кислот и повышением содержания в миоцитах лактата и пирувата. В патогенезе развития слабости родовой деятельности играет роль и ослабление функции адренергического механизма миометрия, тесно связанного с эстрогенным балансом. Уменьшение образования и «плотности» специфических α-иβ-адренорецепторов делает миометрий малочувствительным к утеротоническим веществам.

При аномалиях родовой деятельности обнаружены выраженные морфологические и гистохимические изменения в гладкомышечных клетках матки. Эти дистрофические процессы являются следствием биохимических нарушений, сопровождающихся накоплением конечных продуктов обмена.

В настоящее время установлено, что координация сократительной деятельности миометрия осуществляется проводящей системой, построенной из щелевых контактов с межклеточными каналами. «Щелевые контакты» формируются к доношенному сроку беременности, и их количество увеличивается в родах. Проводящая система щелевых контактов обеспечивает синхронизацию и координацию сокращений миометрия в активном периоде родов.

Клинические факторы, обусловливающие возникновение аномалий родовых сил, можно разделить на 5 групп:

1) акушерские (преждевременное излитие околоплодных вод, диспропорция между размерами головки плода и родового канала, дистрофические и структурные изменения в матке, ригидность шейки матки, перерастяжение матки в связи с многоводием, многоплодием и крупным плодом, аномалии расположения плаценты, тазовые предлежания плода, гестоз, анемия беременных);

2) факторы, связанные с патологией репродуктивной системы (инфантилизм, аномалии развития половых органов, возраст женщины старше 30 лет и моложе 18 лет, нарушения менструального цикла, нейроэндокринные нарушения, искусственные аборты, невынашивание беременности, операции на матке, миома, воспалительные заболевания женской половой сферы);

3) общесоматические заболевания, инфекции, интоксикации, органические заболевания ЦНС, ожирение различного генеза, диэнцефальная патология;

4) факторы, исходящие от плода (гипотрофия плода, внутриутробные инфекции плода, анэнцефалия и другие пороки развития, перезрелый плод, иммуноконфликтная беременность, плацентарная недостаточность);

5) ятрогенные факторы (необоснованное и несвоевременное применение родостимулирующих средств, неумелое обезболивание родов, несвоевременное вскрытие плодного пузыря, грубые исследования и манипуляции).

Каждый из этих факторов может оказывать неблагоприятное влияние на характер родовой деятельности как самостоятельно, так и в различных сочетаниях.

2.2. ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕЛИМИНАРНЫЙ ПЕРИОД

Клиника.Одной из частых форм аномалий сократительной деятельности матки является патологический прелиминарный период, который характеризуется преждевременным появлением сократительной активности матки при доношенном сроке беременности и отсутствии биологической готовности к родам.

Клиническая картина патологического прелиминарного периода характеризуется нерегулярными по частоте, длительности и интенсивности болями внизу живота, в области крестца и поясницы, продолжающимися более 6 ч. Боли могут временно исчезать, затем снова возвращаться. Если женщине не оказать акушерскую помощь, то такое состояние может длиться 24 – 48 ч и более.

Патологический прелиминарный период нарушает психоэмоциональный статус беременной, расстраивает суточный ритм сна и бодрствования, вызывает утомление. Появляются признаки гипоксии плода, связанные с нарушением маточно-плацентарного кровотока. Гипоксия плода и асфиксия новорожденного наблюдается в 35 % родов, наступивших после патологического прелиминарного периода.

Диагностика.Патологический прелиминарный период диагностируют на основании:

• анамнестических данных;

• результатов наружного и внутреннего обследования;

• данных аппаратных методов обследования.

Как уже отмечалось, женщина жалуется на болезненные ощущения в нижних отделах живота, в крестце и пояснице. Беременная не может дать этим болям точной характеристики ни по частоте, ни по продолжительности, ни по интенсивности. При затянувшемся прелиминарном периоде беременную беспокоит слабость, усталость, сонливость или раздражительность и тревожность.

Отличительными признаками у большинства женщин являются отягощенный акушерский и (или) гинекологический анамнез, психологическая неподготовленность к родам, наличие экстрагенитальных заболеваний.

При наружном акушерском обследовании у беременных определяется повышенный тонус матки, особенно в области нижнего сегмента. Предлежащая часть, как правило, остается подвижной над входом в малый таз. Мелкие части плода плохо пальпируются из-за напряжения матки. Нередко страдает сердцебиение плода.

При влагалищном исследовании можно обнаружить повышенный тонус мышц тазового дна и спазм круговых мышц влагалища. Состояние шейки матки свидетельствует о том, что женщина не находится в родах. Известно, что «незрелость» и «недостаточная зрелость» шейки матки при патологическом прелиминарном периоде встречается довольно часто. Для определения степени зрелости шейки матки используются различные оценочные таблицы, среди которых заслуживают внимания шкала Е. Х. Бишопа (табл. 4) и методика Г. Г. Хечинашвили (табл. 5).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: