Алексей Грицан - Графический мониторинг респираторной поддержки

- Название:Графический мониторинг респираторной поддержки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-299-00350-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Грицан - Графический мониторинг респираторной поддержки краткое содержание

Для анестезиологов-реаниматологов, хирургов, пульмонологов.

Графический мониторинг респираторной поддержки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

а – норма; б – не норма (снижение пикового инспираторного потока – показано стрелкой в верхней части рисунка; снижение потока более медленное; инспираторный поток не снижается до базовой линии; снижение пикового экспираторного потока – показано стрелкой в нижней части рисунка; кривая экспираторного потока является линейной)

То есть графический мониторинг вентиляции, позволяет оперативно выявлять проблемы, возникающие в процессе проведения респираторной поддержки, и своевременно их устранять.

Известно, что при острой дыхательной недостаточности механические свойства легких изменяются: при синдроме острого повреждения легких происходит преимущественно снижение легочно-торакального комплайнса, а при обструктивной дыхательной недостаточности в первую очередь увеличивается сопротивление дыхательных путей. Петли и кривые аппаратного дыхания также имеют свои особенности в зависимости от изменений Clt и Raw. Поэтому приводим графики вентиляции в зависимости от изменений механических свойств легких.

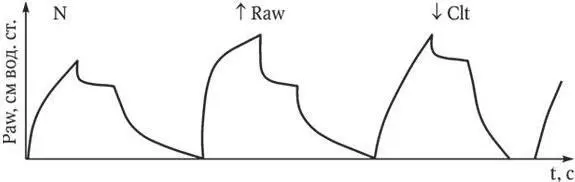

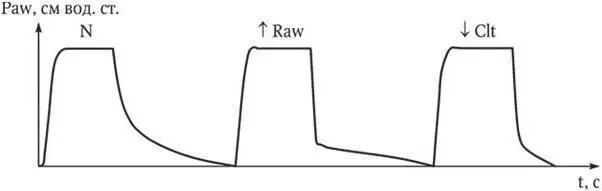

При вентиляции «по объему» (VC), при увеличении Raw в сравнении с «нормой» восходящая часть кривой Paw/t имеет более крутой подъем и более высокий уровень PIP, период инспираторной паузы протекает с большей разницей PIP и Pplat, а нисходящая часть кривой остается без изменений (рис. 24). Снижение Clt характеризуется повышением PIP и Pplat, при этом разница между ними не увеличивается, а нисходящая часть кривой имеет более быстрый темп снижения.

Рис. 24 . Кривая Paw/t в режиме VC: в норме (N); при повышении сопротивления дыхательных путей (↑ Raw); при снижении легочно-торакального комплайнса (↓ Clt)

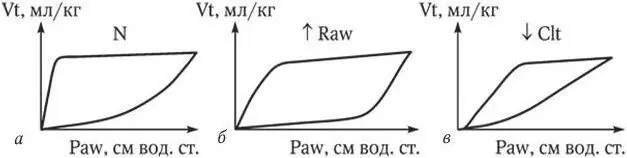

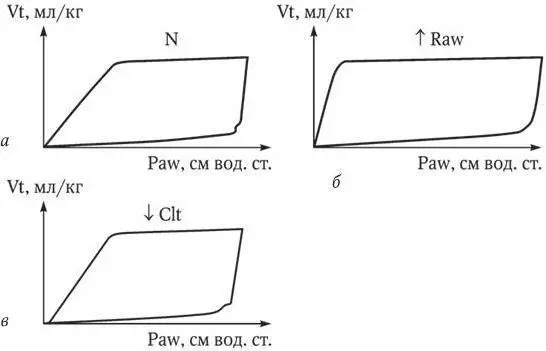

При повышении сопротивления дыхательных путей на петле Vt/Paw на инспираторной части кривой появляются четкий угол и переход в плавный подъем (рис. 25). Экспираторная часть петли имеет два периода снижения (быстрый и медленный), но угол перехода от быстрого к медленному снижению находится ниже угла инспираторной части относительно оси Paw.

Рис. 25. Петля Vt/Paw в режиме VC: а – в норме (N); б – при повышении сопротивления дыхательных путей (↑ Raw); в – при снижении легочно-торакального комплайнса (↓ Clt)

Снижение Clt характеризуется наклоном петли Vt/Paw вправо. Экспираторная часть также имеет два периода снижения (быстрый и медленный), но угол перехода от быстрого к медленному снижению располагается выше угла на инспираторной части относительно оси Paw.

В процессе ИВЛ, регулируемой «по давлению» (PC), повышение сопротивления дыхательных путей не сопровождается изменениями на инспираторной части кривой Paw/t, но на экспираторной части появляется угол перехода быстрого снижения в медленный (рис. 26). Снижение Clt также не изменяет вид инспираторной части данной кривой, а на экспираторной части наблюдается угол перехода, который упирается в базовую линию.

Рис. 26. Кривая Paw/t в режиме PC: в норме (N); при повышении сопротивления дыхательных путей (↑ Raw); при снижении легочно-торакального комплайнса (↓ Clt)

Рис. 27. Петля Vt/Paw в режиме PC: а – в норме (N); б – при повышении сопротивления дыхательных путей (↑ Raw); в – при снижении легочно-торакального комплайнса (↓ Clt)

Петля Vt/Paw при возрастании Raw в режиме РС существенно не меняется, а течение фазы выдоха угол перехода в быстрый склон возникает при меньшем давлении (в сравнении с «нормативной» кривой) (рис. 27). Для сниженного легочно-торакального комплайнса характерен более острый угол перехода медленного склона в быстрый на экспираторной части петли.

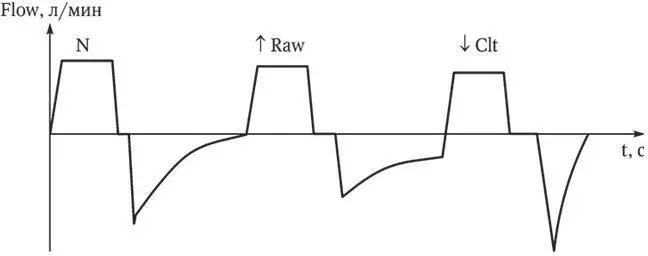

Кривая Flow/t в режиме VC при повышении сопротивления дыхательных путей на вдохе не изменяется, но на выдохе пиковый экспираторный поток уменьшается и к концу выдоха не возращается к базовой линии (нулю) (рис. 28). Снижение Clt не приводит к изменению кривой «поток – время» на вдохе, однако экспираторный пиковый поток выше, чем при «норме» и он быстрее стремится к оси Х.

Рис. 28 . Кривая Flow/t в режиме VC: в норме (N); при повышении сопротивления дыхательных путей (↑ Raw); при снижении легочно-торакального комплайнса (↓ Clt)

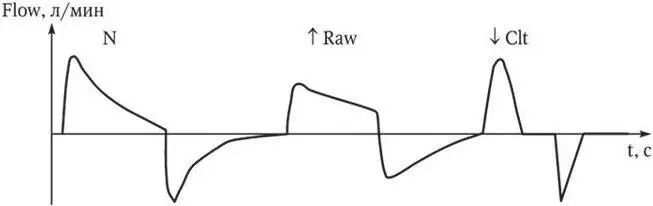

Несколько другая картина наблюдается при вентиляции в режиме PC (рис. 29). При высоком Raw инспираторный поток снижен и к концу вдоха он не достигает базовой (нулевой) линии. Скорость экспираторного потока также уменьшается, а терминальная его часть имеет линейную форму. Для низкого легочно-торакального комплайнса характерна остроконечная форма экспираторной части кривой Flow/Vt и она быстро снижается до нулевой отметки. Экспираторная часть потока также представляет собой остроконечный треугольник с основанием на оси.

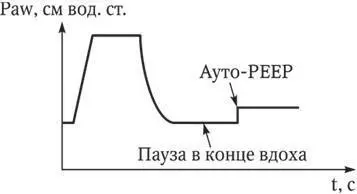

Хотелось бы также обратить внимание на возможность определения на этапах респираторной поддержки внутреннего РЕЕР (ауто-РЕЕР). Наличие ауто-РЕЕР можно увидеть по петле Flow/Vt и кривой Flow/t (рис. 30), а его суммарную величину современные респираторы позволяют определить по кривой Paw/t в условиях создания паузы в конце выдоха (так называемая экспираторная пауза) (Wright J., 1990). Роль феномена ауто-РЕЕР будет обсуждаться в последующих главах.

Рис. 29. Кривая Flow/t в режиме PC: в норме (N); при повышении cопротивления дыхательных путей (↑ Raw); при снижении легочно-торакального комплайнса (↓ Clt)

Рис. 30. Определение ауто-РЕЕР по кривой Paw/t в процессе ИВЛ путем создания экспираторной паузы

Таким образом можно констатировать, что основными возможностями графического мониторинга вентиляции являются:

1) оперативное определение в режиме реального времени наличия изменений (и их количество) патофизиологии легких путем оценки дыхательного объема, давления в дыхательных путях, механических свойств легких (Clt, Raw), петель Vt/Paw, Flow/Vt;

2) осуществление оценки различных методов интенсивной терапии, применяемых с целью улучшения состояния пациента;

3) выявление наличия неблагоприятных эффектов искусственной вентиляции легких (перерастяжение альвеол, задержка воздуха в легких, разгерметизация контура, десинхронизация пациента с респиратором и т. п.).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: