Сергей Рищук - Руководство по детской и подростковой андрологии (организационно-клинические аспекты)

- Название:Руководство по детской и подростковой андрологии (организационно-клинические аспекты)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-299-00380-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Рищук - Руководство по детской и подростковой андрологии (организационно-клинические аспекты) краткое содержание

Данное руководство написано сотрудниками СевероЗападного института андрологии, в котором изучение распространенности, клинических проявлений, способов лечения андрологических заболеваний и организации андрологической службы ведется уже более 10 лет.

В книге подробно рассмотрены андрологические заболевания, методы их диагностики, лечения и профилактики. Особое внимание уделено эндокринной патологии, влияющей на репродуктивную функцию будущих мужчин, а также важнейшим вопросам организационного плана.

Руководство будет полезно педиатрам, организаторам здраво охранения, узким специалистам в детском поликлиническом звене и всем тем, кто интересуется современными проблемами андрологии.

Руководство по детской и подростковой андрологии (организационно-клинические аспекты) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Этиология и патогенез. Задержка миграции яичек в мошонку может быть обусловлена эндокринными нарушениями, механическими причинами, дисгенезией половых желез, наследственно-генетическими факторами и их сочетанием. В возникновении крипторхизма важная роль отводится эндокринному фактору. Эндокринопатии у беременных женщин, нарушение инкреторной функции яичек, щитовидной железы, гипофиза эмбриона способны вызывать задержку перемещения яичек в мошонку. Указанные причины имеют значение при двустороннем крипторхизме.

При односторонней задержке яичка определенную роль играют механические факторы, установленные во время операции: узость пахового канала или отсутствие «тоннеля» в мошонку; укорочение семенного канатика, влагалищного отростка брюшины, сосудов, питающих яичко; недоразвитие направляющей связки; перитонеальные сращения в области внутреннего отверстия пахового канала и др. Перечисленные анатомические особенности могут возникать вследствие перенесенных заболеваний, травм во время беременности, но могут носить и вторичный характер на фоне гормональных нарушений еще во внутриутробном периоде развития плода.

Двухсторонний брюшной крипторхизм нередко сочетается с дисгенезией яичек. Гистологическими исследованиями почти в половине случаев установлена первичная гипоплазия неопустившихся яичек. Поэтому у части пациентов, несмотря на раннее низведение, яички все же остаются неполноценными. Вполне вероятно, что неправильно сформированное в эмбриональном периоде яичко предрасполагает к развитию крипторхизма вследствие нарушения инкреторной функции. В пользу дисгенезии яичек свидетельствует большое количество аномалий придатка и семявыносящего протока, обнаруживающих при крипторхизме.

В ряде случаев неопущение яичек имеет наследственно-генетическую природу. Исследований в этом направлении проведено крайне мало. Имеются многочисленные наблюдения семейного крипторхизма у мужчин нескольких поколений (Мирский В. Е., 2004), поэтому врачам необходимо обращать особое внимание на наличие у родителей в семьях мальчиков, страдающих андрологическими заболеваниями, подобной патологии.

В настоящее время крипторхизм рассматривается как системное заболевание, одним из проявлений которого является неопущение яичек. Изменились представления и о патогенезе этого заболевания. Обосновано снижение возрастной границы для начала лечения (с 6 месяцев). Сужены рамки применения гормональной терапии, четко сформулированы показания к операции. Проведенные исследования позволили значительно улучшить результаты лечения (Окулов А. Б. [и др.], 1984; Трейвас Л. П., 1985; Пугачев А. Г., Фельдман А. М., 1986; Матковская А. Н., 1993; Lapinski R. H., 1996).

А. Н. Матковской (1993) проведены исследования андрогенной и сперматогенной функций яичек у 96 мужчин 18 – 28 лет, которым в детстве было проведено хирургическое и/или гормональное лечение по поводу крипторхизма. У большинства мужчин, у которых яички опущены в мошонку в возрасте 8 – 10 лет, выявлены нарушения как андрогенной, так и сперматогенной функции, то есть первичный гипогонадизм. У лиц, лечившихся по поводу крипторхизма в возрасте до 7 лет, показатели андрогенной и сперматогенной функции оказались лучше. Эта закономерность характерна как для одностороннего, так и для двустороннего крипторхизма. Установлено, что терапия ХГЧ имеет значение в профилактике гипогонадизма и бесплодия у пациентов с крипторхизмом, даже в тех случаях, когда гормональная терапия не эффективна и требует оперативного лечения. После нормализации положения яичек необходимо наблюдение эндокринолога вплоть до окончания пубертатного периода.

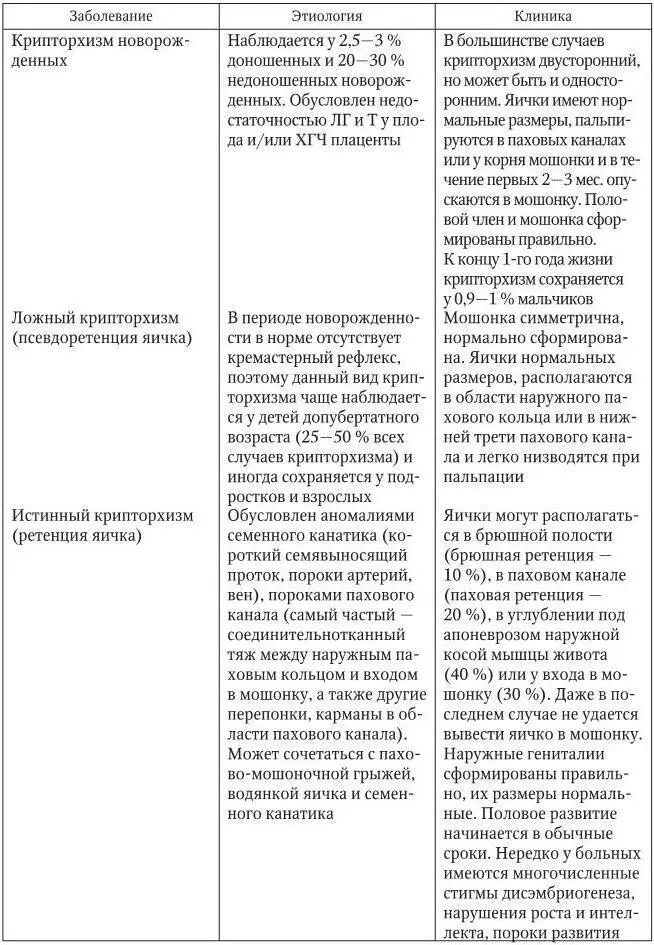

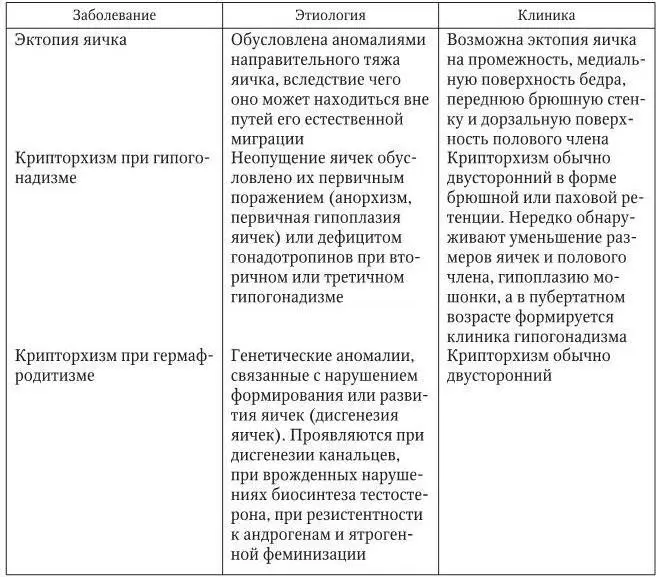

Классификация. Крипторхизм может быть односторонним и двусторонним. Выделяются четыре вида крипторхизма: обусловленный ретенцией, обусловленный эктопией, ложный и приобретенный (табл. 3.2).

1. Крипторхизм, обусловленный ретенцией (задержкой) яичка. Ретенция может быть брюшная, паховая и комбинированная. При брюшной ретенции одно или оба яичка могут располагаться в поясничной или подвздошной области; при паховой – в паховом канале. При комбинированной ретенции яичко с одной стороны обнаруживается в паховом канале, а с другой – находится в брюшной полости.

2. Крипторхизм, обусловленный эктопией (необычным местом расположения опустившегося яичка). Эктопия бывает промежностная, лобковая, бедренная, пенальная, поперечная и др. Эктопия возникает вследствие отклонения яичка от обычного пути следования в мошонку. При этом яичко может располагаться на лобке, промежности, внутренней поверхности бедра и у основания полового члена. При поперечной эктопии оба яичка находятся в одной из половин мошонки.

3. Ложный крипторхизм (так называемое мигрирующее яичко). Яичко может временно (под действием холода или физических нагрузок) мигрировать в паховый канал и даже в брюшную полость. При согревании и расслаблении мышц оно возвращается в мошонку. При ложном крипторхизме мошонка всегда хорошо развита, с выраженной складчатостью и заметным срединным швом, паховое кольцо несколько расширено.

4. Приобретенный крипторхизм. Чаще всего яичко может уйти в брюшную полость или паховый канал после травмы. К этому также предрасположено мигрирующее яичко, при котором паховый канал достаточно широк. В других случаях миграции яичка в брюшную полость способствует его атрофия.

Диагностика крипторхизма основывается на анализе жалоб и осмотре. Основными симптомами являются недоразвитие, асимметрия мошонки, отсутствие одного или обоих яичек в мошонке. Часто мальчики жалуются на ноющие боли в паховой области или в животе. При крипторхизме, обусловленном паховой ретенцией или эктопией, боли появляются уже в раннем детстве из-за частого травмирования, ущемления или перекрута яичка. При брюшной задержке яичка боль, как правило, присоединяется лишь в период полового созревания. Она может усиливаться при физической нагрузке, задержке стула, половом возбуждении. У многих детей наблюдается сочетание крипторхизма с паховой грыжей. Поэтому пациентов необходимо осматривать лежа, стоя, в спокойном состоянии и при напряжении брюшного пресса. При натуживании в паховый канал может опускаться грыжевой мешок вместе с яичком, которое становится возможным для исследования. Если в паховом канале прощупать яичко не удается, следует тщательно осмотреть и пропальпировать места возможной эктопии. Только при исключении необычной локализации яичка можно заподозрить наличие брюшной ретенции.

Таблица 3.2

Причины и клинические особенности крипторхизма

У 5 – 10 % пациентов, особенно страдающих двусторонним крипторхизмом, наблюдаются признаки эндокринной недостаточности (евнухоидное телосложение, ожирение, недоразвитие полового члена, оволосение по женскому типу, гинекомастия). Однако эти симптомы более характерны для анорхизма. У некоторых детей отмечается позднее половое развитие. Брюшную двустороннюю задержку яичек следует дифференцировать от анорхизма, а одностороннюю – от монорхизма, что нередко представляет большие трудности. В настоящее время для этих целей с успехом применяют ультразвуковое сканирование, аппараты ядерно-магнитного резонанса, а также сцинтиграфию яичек после введения соединений 99 mTc. При сцинтиграфии с помощью гамма-камеры удается определить не только локализацию и размер яичка, но и его функциональное состояние. Ценную информацию может дать ангиография – исследование брюшной аорты для обнаружения яичковой артерии, а также суперселективное зондирование внутренней яичковой вены с выполнением флебографии неопустившегося яичка. В сомнительных случаях показана оперативная ревизия паховой области и забрюшинного пространства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: