Мирослав Одинак - Заболевания и травмы периферической нервной системы

- Название:Заболевания и травмы периферической нервной системы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-299-00390-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мирослав Одинак - Заболевания и травмы периферической нервной системы краткое содержание

Особое внимание уделено вопросам клинической оценки, электрофизиологической диагностики поражений периферической нервной системы и современным методам их лечения. Впервые в отечественной и зарубежной литературе представлены результаты экспериментальных исследований травматических невропатий, позволившие усовершенствовать современные представления о патогенезе невральных нарушений. Приведены клинические и электрофизиологические критерии для дифференциальной диагностики различных заболеваний и травм периферической нервной системы.

Книга предназначена для студентов медицинских вузов, неврологов, нейрохирургов, клинических нейрофизиологов.

Заболевания и травмы периферической нервной системы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Режим рефлекторной активации мышц . В норме регистрируется низкоамплитудная (10 – 20 мкВ) и высокоамплитудная (свыше 20 мкВ) рефлекторная тоническая активность. В условиях патологии амплитудные значения как низкоамплитудной, так и высокоамплитудной тонической рефлекторной активности повышаются. Высокоамплитудная рефлекторная тоническая активность представлена глобальной ЭМГ с разной степенью интерференции (от насыщенной до частокольной), что отражает ослабление надсегментарных регуляторных влияний.

Режим пассивного растяжения мышц . В норме при пассивном растяжении мышцы регистрируется минимальная биоэлектрическая активность (30 – 80 мкВ). При поражении периферического мотонейрона биоэлектрическая активность мышц, как правило, не регистрируется. При надсегментарных поражениях регистрируются залпы интерференционной электромиограммы различной амплитуды до 500 мкВ.

Режим максимального произвольного напряжения . Амплитуда ЭМГ определяется по модальным осцилляциям, т. е. таким, число которых максимально. При стандартной скорости регистрации 50 мм/с модальные колебания потенциалов формируют полностью заштрихованную область электромиограммы, над которой можно видеть только максимальные по амплитуде редкие разряды. В норме регистрируется насыщенная ЭМГ с амплитудой выше 300 мкВ. Активность менее 300 мкВ свидетельствует о патологии нейромоторного аппарата.

Режим дозированной нагрузки . При дозированной нагрузке амплитуда электромиограммы меньше, чем при максимальном усилии, и определяется степенью выраженности пареза. Абсолютное значение амплитуды ЭМГ при дозированной нагрузке сравнивается с аналогичным показателем симметричной непораженной мышцы или с относительным показателем, который определяется отношением модальной величины амплитуды ЭМГ при дозированной нагрузке к средней (модальной) амплитуде ЭМГ максимального произвольного усилия и выражается в процентах. Экспозиция дозированной нагрузки до 60 секунд позволяет выявить начальные или скрытые изменения паттерна электромиограммы (гиперсинхронный, уреженный, частокольный, треморовидный и залповидный). Эти изменения появляются в конце 60-секундной экспозиции, в то время как у здоровых людей 60-секундная экспозиция дозированной нагрузки не изменяет паттерн ЭМГ.

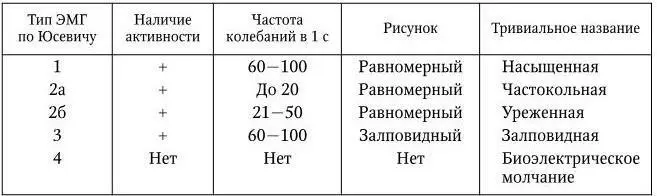

По классификации Ю. С. Юсевича (1972), на основании трех признаков (наличие активности, частота осцилляции и форма рисунка) выделяют четыре типа электромиограмм (табл. 3.1).

К 1-му типу ЭМГ относят высокочастотную асинхронную активность, которая регистрируется как в норме, так и при патологии (надсегментарный тип поражения) при активации мышц и в покое (при патологии). Формирование электромиограммы данного типа обусловлено наличием достаточного количества двигательных единиц, что связано с отсутствием поражения периферического мотонейрона. 2-й тип ЭМГ возникает при активации небольшого числа двигательных единиц, что связано, как правило, с их поражением. В ряде случаев при синергической активации покоящихся мышц данный тип электромиограммы наблюдается в норме. Поэтому использование термина «переднероговой тип поражения» правомочно при наличии частокольной формы ЭМГ в режиме максимального произвольного напряжения мышцы.

Таблица 3.1

Характеристика признаков при разных типах электромиограмм

3-й тип ЭМГ характеризуется наличием залповой активности и связан с надсегментарным экстрапирамидным поражением.

4-й тип ЭМГ проявляется отсутствием биоэлектрической активности мышц как в покое, так и при синергической, произвольной и непроизвольной, активации. Этот тип отражает мышечную дегенерацию.

Патология спинномозговых корешков, сплетений и периферических нервов проявляется изменениями ЭМГ, аналогичными паттерну поражения передних рогов спинного мозга (низкоамплитудная насыщенная, уреженная, частокольная кривая). При первично-мышечных поражениях возникает снижение амплитуды глобальной электромиограммы без нарушения ее структуры, так как количество двигательных единиц остается неизменным, а размер их уменьшается.

Истерический парез не сопровождается качественными изменениями электромиограммы. Для дифференциации истерического пареза от органического сравнивают амплитуду ЭМГ при произвольном напряжении и непроизвольной активации мышцы в период выполнения сложных двигательных актов (переворачивание на кушетке, ходьба и др.); при движениях, осознанно не контролируемых, амплитуда в несколько раз выше, чем при произвольном напряжении мышцы у больных с истерическими парезами.

3.4.2. Игольчатая, или локальная, электромиография

Игольчатая ЭМГ – метод изучения биоэлектрической активности мышц, использующий для регистрации потенциалов игольчатый электрод, погруженный в мышцу. Подразделяется следующим образом:

1) традиционная, использующая концентрические или монополярные электроды;

2) электромиография одиночного мышечного волокна;

3) макроэлектромиография, использующая игольчатый макроэлектрод;

4) сканирующая ЭМГ (макроэлектромиография и сканирующая

ЭМГ используются преимущественно в научных исследованиях).

Игольчатая ЭМГ характеризует биоэлектрическую активность двигательных единиц. Противопоказаниями к проведению исследования являются повышенная кровоточивость и склонность к рекуррентным инфекционным заболеваниям. Запись и анализ активности двигательных единиц проводят в четырех режимах: введение иглы, покой, слабое и максимальное напряжение мышцы.

В условиях патологии эти виды активности, генерируемые мышечными волокнами, могут усиливаться (ирритативный процесс) или ослабевать (фиброз мышц). Кроме того, спонтанно или при провокациях (после введения иглы, произвольного сокращения, перкуссии мышцы и др.) мышечные волокна способны генерировать патологические виды активности:

1) потенциалы фибрилляций;

2) положительные острые волны;

3) миотонические разряды;

4) сложные повторяющиеся (псевдомиотонические) разряды.

Потенциал двигательной единицы (ПДЕ) – это суммарный потенциал активности мышечных волокон, принадлежащих одной двигательной единице. Произвольное напряжение мышцы позволяет четко регистрировать одиночные потенциалы двигательных единиц в том случае, если кончик электрода находится в непосредственной близости к концевой пластинке мышечных волокон. Потенциал двигательной единицы характеризуется длительностью, амплитудой и фазностью.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: