Коллектив авторов - Внутренние болезни. Том 1

- Название:Внутренние болезни. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-299-00475-2, 978-5-299-00474-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Внутренние болезни. Том 1 краткое содержание

Первый том издания посвящен заболеваниям сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, заболеваниям почек и органов дыхания. Второй том содержит главы, в которых рассматриваются заболевания системы крови, желез внутренней секреции, системные поражения соединительной ткани и болезни суставов, иммунодефициты, синдром хронической усталости, фармакотерапия в гериатрической практике, а также аллергические заболевания. Изложение построено по традиционному плану с описанием этиологии и патогенеза, современной классификации, клинических проявлений, методов диагностики и лечения заболеваний внутренних органов. В каждом разделе представлены примеры формулировки диагнозов, описаны наиболее часто встречающиеся осложнения заболеваний и методы их профилактики.

Учебник соответствует программе, утвержденной Министерством здравоохранения РФ, и предназначен для студентов 4—6-го курса медицинских вузов.

Внутренние болезни. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

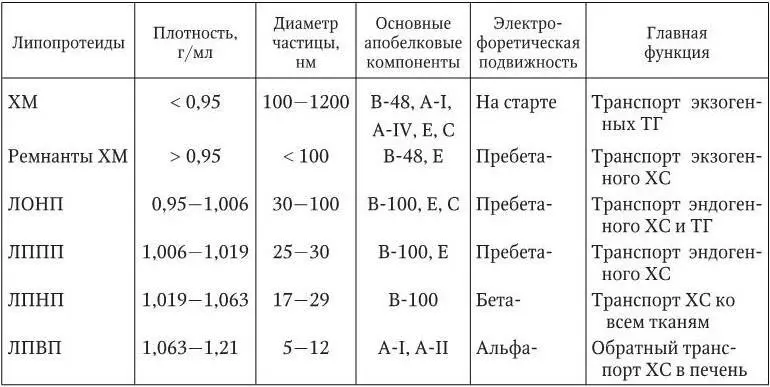

В связи с тем что липиды плазмы крови являются гидрофобными соединениями и не растворяются в водных средах, они транспортируются в виде особых сферических частиц – липопротеидов. Ядро такой частицы состоит из эфиров ХС и ТГ, оболочка – из свободного ХС, фосфолипидов и белков – аполипопротеинов. Аполипопротеины обладают сродством к различным рецепторам и ферментативной активностью. Липопротеиды плазмы крови различаются по размеру, плотности, белковому составу и электрофоретической активности. Выделяют пять классов липопротеидов: хиломикроны (ХМ), липопротеиды очень низкой плотности (ЛПОНП), липопротеиды промежуточной плотности (ЛППП), липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Основные характеристики липопротеидов плазмы крови

ХМ – самые крупные частицы, содержат преимущественно ТГ. Основная функция ХМ – перенос ТГ из кишечника, где происходит их всасывание, в кровь и затем к месту использования в качестве источника энергии. В периферических капиллярах большая часть ТГ, содержащихся в ХМ, расщепляется под воздействием липопротеидлипазы до жирных кислот и глицерина. Жирные кислоты утилизируются миоцитами или, подвергшись реэстерификации, откладываются в жировой ткани в виде ТГ. Остаточные, или ремнантные, частицы ХМ, содержащие ХС, поступают в печень, где полностью разрушаются. Атерогенность ХМ не доказана, однако ремнанты ХМ являются атерогенными. ЛПОНП по сравнению с ХМ имеют меньшие размеры, содержат меньше ТГ, но больше ХС, фосфолипидов и белка. ЛПОНП образуются главным образом в печени и служат для переноса эндогенных ТГ из печени в мышцы. После гидролиза ТГ, содержащихся в ЛПОНП, они, как и ХМ, преобразуются в ремнантные частицы (или ЛППП), которые затем переносятся в печень. ЛППП являются атерогенными и могут поглощаться макрофагами. В отличие от ремнантов ХМ, ЛППП в печени не утилизируются, а под влиянием печеночной липопротеидлипазы трансформируются в ЛПНП, которые содержат максимальное количество ХС и характеризуются наибольшей атерогенностью.

Каждая частица ЛПНП содержит одну макромолекулу аполипопротеина В-100, которым опосредуется связывание ЛПНП со специфическим рецептором. После связывания с рецептором частица ЛПНП захватывается печеночной клеткой, где происходит ее лизосомное разрушение. Количество рецепторов ЛПНП, расположенных на одной клетке, варьирует от 15 до 70 тыс. Образование рецепторов ЛПНП регулируется с помощью механизма, чувствительного к содержанию внутриклеточного ХС, по принципу обратной связи. Поэтому при избыточном поступлении в организм пищевого ХС, который захватывается клетками печени из ремнантов ХМ и включается во внутриклеточный пул свободного ХС, количество рецепторов ЛПНП уменьшается. Вследствие этого происходит накопление ХС ЛПНП в плазме крови. Недостаточное количество рецепторов ЛПНП может быть обусловлено и генетическим дефектом, что является причиной семейной (наследственной) гиперхолестеринемии.

ЛПВП синтезируются в печени и кишечнике. Эти частицы захватывают ХС в клетках организма и переносят его в печень, обеспечивая так называемый «обратный транспорт холестерина». Обладая собственным антиоксидантным действием, ЛПВП препятствуют окислению ЛПНП. Кроме того, ЛПВП способны стимулировать продукцию эндотелием простациклина – соединения, обладающего сосудорасширяющим и антиагрегационным эффектами. Таким образом, ЛПВП препятствуют развитию атеросклероза.

Помимо пяти основных классов липопротеидов выделяют еще липопротеид (а). Частицы липопротеида (а) по липидному составу идентичны ЛПНП, но дополнительно содержат аполипопротеин (а) – полиморфный белок, по структуре близкий к плазминогену. Изолированные частицы липопротеида (а) способны к спонтанной агрегации, увеличение их содержания в плазме крови ассоциируется с повышенным риском коронарного тромбоза.

Концентрацию общего ХС, ХС ЛПВП и ТГ в плазме (сыворотке) крови определяют химическими или ферментативными методами. Для определения концентрации ХС ЛПОНП и ЛПНП применяется расчетный метод. Наиболее важный для выбора лечебной тактики параметр – уровень ХС ЛПНП – рассчитывается по формуле W. T. Friedwald [и др.]:

или

Формула применима при уровне ТГ, не превышающем 4,5 ммоль/л.

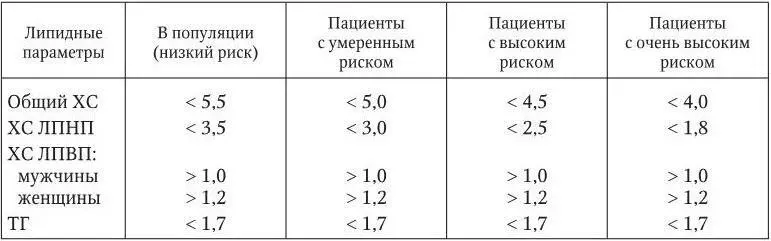

Оптимальные значения липидных параметров плазмы крови в зависимости от категории риска приведены в табл. 1.2.

Таблица 1.2

Оптимальные значения липидных параметров плазмы крови в зависимости от категории риска (ммоль/л)

При определении риска развития атеросклероза целесообразно оценивать соотношение липопротеидов, обладающих атерогенными и антиатерогенными свойствами. Для этого применяется предложенный А. Н. Климовым специальный показатель – коэффициент атерогенности, который рассчитывается по следующей формуле:

Нормальными принято считать значения коэффициента атерогенности, не превышающие 4,0.

В 1965 г. Фредриксоном была предложена классификация гиперлипидемий, которая в 1970 г. была утверждена ВОЗ в качестве международной. Данная классификация предусматривает выделение 6 типов гиперлипидемий (табл. 1.3). В повседневной практике встречаются преимущественно гиперлипидемии IIa, IIb и IV типов.

Таблица 1.3

Классификация гиперлипидемий

*IV тип является атерогенным, если ему сопутствует низкая концентрация ХС ЛПВП, а также другие метаболические нарушения: гипергликемия, инсулинорезистентность, нарушение толерантности к глюкозе.

При избытке липопротеидов в плазме крови происходит их захват макрофагами. Этот процесс также регулируется по принципу обратной связи: при достижении определенной концентрации липопротеидов в цитоплазме макрофага их поступление в клетку прекращается. Механизм, регулирующий захват липопротеидов макрофагами, нарушается при поступлении в клетки модифицированных (преимущественно окисленных) липопротеидов. Вследствие этого происходит перегрузка макрофагов липопротеидами и их превращение в пенистые клетки, скопления которых образуют в субэндотелиальном пространстве липидные полосы. После разрушения пенистых клеток их содержимое – главным образом, ХС и его эфиры – попадает во внеклеточное пространство и формируют липидное ядро атеросклеротической бляшки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: