Коллектив авторов - Внутренние болезни

- Название:Внутренние болезни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:неизвестен

- ISBN:5-299-00306-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Внутренние болезни краткое содержание

Изложение построено по традиционному плану с описанием этиологии и патогенеза, современной классификации, клинических проявлений, методов диагностики и лечения заболеваний внутренних органов. В каждом разделе представлены примеры формулировки диагнозов, описаны наиболее часто встречающиеся осложнения заболеваний и методы их профилактики.

Учебник соответствует программе, утвержденной Министерством здравоохранения РФ, и предназначен для студентов 4—6 курсов медицинских вузов.

4-е издание.

Внутренние болезни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Синусовая брадикардия обычно наблюдается у здоровых, хорошо тренированных молодых людей, более выражена ночью и с возрастом встречается реже. Иногда у спортсменов, вырабатывающих выносливость к большим физическим нагрузкам, синусовая брадикардия достигает 40 в 1 мин. и менее. Особенностью этих лиц является способность значительно учащать ритм при нагрузке.

В 1966 г. В. Lown ввел понятие синдрома слабости синусового узла, к которому относят те случаи дисфункции синусового узла, которые возникают вследствие органических причин и не связаны с воздействием лекарств или усилением парасимпатических влияний. Отделение синдрома слабости синусового узла от регуляторных дисфункций важно, так как различаются их прогноз и методы лечения.

Клиническая картина.Выделяют следующие клинические формы синдрома слабости синусового узла [Кушаковский М. С., 1998]:

1. Постоянная синусовая брадикардия с частотой менее 45 – 50 в 1 мин.

2. Синоатриальная блокада.

3. Остановка синусового узла (синусовые паузы более 2 – 2,5 с).

4. Медленное восстановление функции синусового узла после кардиоверсии.

5. Синдром брадикардии-тахикардии.

Согласно Е. Вrounwald (1992), к синдрому слабости синусового узла относятся и случаи сочетания синусовых и атриовентрикулярных блокад.

Основные клинические проявления синдрома слабости синусового узла – эпизоды головокружений и синкопальные состояния, выраженность которых зависит от степени брадикардии и продолжительности пауз. Брадикардия может ухудшить течение ИБС или другого основного заболевания и привести к появлению или нарастанию признаков сердечной недостаточности. У некоторых больных развивается синдром брадикардиитахикардии (синдром Шорта), который представляет собой чередование брадикардии с приступами фибрилляции предсердий (в 70 – 80 % случаев) и реже – трепетания предсердий или наджелудочковой тахикардии. Приступ тахиаритмии еще более подавляет автоматизм синусового узла, и по окончании пароксизма нередко наблюдается длительная асистолия, которая может быть причиной потери сознания. Для некоторых больных эти обмороки становятся привычными и ожидаемыми после прекращения сердцебиения. Иногда у больных с синдромом слабости синусового узла устанавливается постоянная форма фибрилляции предсердий. В таких случаях о патологии синусового узла можно подумать на основании анамнестических данных и анализа ЭКГ, снятых до появления фибрилляции предсердий.

Диагностикадисфункции синусового узла и синдрома слабости синусового узла основана прежде всего на регистрации признаков заболевания на ЭКГ. Если проявления брадиаритмии непостоянны, то используется 24 – 48-часовое холтеровское мониторирование ЭКГ, которое позволяет также установить связь клинических симптомов с синусовыми паузами. При синдроме слабости синусового узла на ЭКГ может быть обнаружена постоянная синусовая брадикардия с частотой менее 50 в 1 мин. Зубцы Р обычной формы и предшествуют каждому желудочковому комплексу с постоянным Р – R интервалом, превышающим 0,12 с.

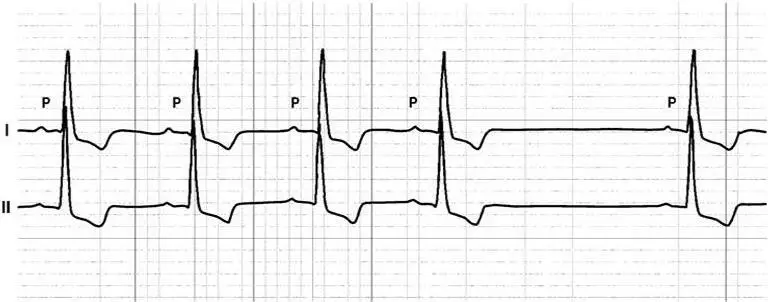

Синоатриальная блокада развивается вследствие замедления проведения импульсов от пейсмекеров синусового узла к предсердиям. Выделяют три степени синоатриальной блокады. При блокаде I степени все импульсы из синусового узла с замедлением проводятся на предсердия, что никак не проявляется на ЭКГ. При синоатриальной блокаде II степени часть импульсов блокируется и не проводится на предсердия. Существует два типа II степени синоатриальной блокады. При I т и п е (периоды Самойлова – Венкебаха) выпадению зубца Р предшествует постепенное укорочение интервалов Р – Р . Длительность паузы с выпадением зубца Р меньше удвоенного интервала Р – Р . Наиболее часто встречается II т и п блокады, для которого характерно выпадение одного или более зубцов Р , в результате чего появляются длинные паузы, равные двум и более интервалам Р – Р (рис. 1.22). Так же как и первую, III степень синоатриальной блокады нельзя распознать на ЭКГ: ни один импульс из синусового узла не проводится на предсердия, и может установиться любой несинусовый ритм (ритм атриовентрикулярного соединения, фибрилляция предсердий и др.).

Рис. 1.22. Синоатриальная блокада II степени

Остановка синусового узла возникает из-за внезапного прекращения его спонтанного автоматизма. Это распознается на ЭКГ по паузе в синусовом ритме. В отличие от синоатриальной блокады пауза не будет кратна какому-либо числу нормальных интервалов Р – Р.

Достоверно диагностировать синоатриальную блокаду I и III степени, а также остановку синусового узла можно только с помощью эндокардиального ЭФИ и записи электрограммы синусового узла.

Во время длинных пауз в синусовом ритме создаются условия для появления выскальзывающих замещающих комплексов или ритмов, источники которых обычно находятся в предсердиях или атриовентрикулярном соединении, возможна миграция водителя ритма по предсердиям. Это вторичные нарушения ритма, часто сопровождающие синдром слабости синусового узла. С целью проведения дифференциального диагноза между синдромом слабости синусового узла и регуляторными дисфункциями синусового узла используются ЭКГ-проба с физической нагрузкой и фармакологические тесты. В пользу синдрома слабости синусового узла свидетельствует незначительное учащение ритма, не более чем до 70 в 1 мин. при физической нагрузке, а при внутривенном введении атропина (0,02 мг/кг) число сокращений сердца не превышает 90 в 1 мин.

Если у больного с синкопальными состояниями подозревается синдром гиперчувствительности каротидного синуса, то записывается ЭКГ во время массажа синокаротидной зоны. Диагноз подтверждается, если на ЭКГ при этом регистрируется синусовая пауза более 3 с.

Больным, у которых не удается доказать связь клинических симптомов с дисфункцией синусового узла по ЭКГ и холтеровскому мониторированию, показано проведение ЭФИ сердца. Обычно для оценки функции синусового узла используется частая чреспищеводная стимуляция предсердий, в процессе которой угнетается пейсмекерная активность синусового узла. Величина предавтоматической паузы после прекращения стимуляции предсердий характеризует автоматизм синусового узла. Этот показатель называется «время восстановления функции синусового узла» и в норме не превышает 1500 мс. При проведении ЭФИ оценивается также атриовентрикулярная проводимость, так как нарушения функции синусового узла и атриовентрикулярного соединения часто сочетаются. От результатов этого исследования зависит правильный выбор метода последующей электрокардиотерапии. Бессимптомные больные с синусовой брадикардией не должны подвергаться ЭФИ, так как никакая терапия им не показана.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: