Коллектив авторов - Нервные болезни

- Название:Нервные болезни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-299-00433-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Нервные болезни краткое содержание

⎯ знаний и умений при уходе за пациентами с заболеваниями нервной системы и в профилактике последних.

Учебник содержит двадцать четыре главы и приложение: «Наиболее часто встречающиеся неотложные состояния в неврологической практике», а также терминологический указатель и перечень рекомендуемой литературы; традиционно он разделен на общую и специальную части. Кроме того, в соответствии с вышеуказанным стандартом выделены обязательная для обучения и вариативная части.

Общая часть учебника представлена в соответствии с положениями о «Профессиональных модулях»: анатомия и физиология нервной системы, симптоматология и синдромология нервных болезней, основные методы исследования пациентов, сестринский процесс. В сравнении с 1-м и 2-м изданиями обновлены данные об эргономике.

В специальной части последовательно приводятся данные об этиопатогенезе, клинике, течении, прогнозе, терапии распространенных неврологических заболеваний и методах реабилитации пациентов. Широко использована современная международная классификация болезней (10-й пересмотр), приводятся новые препараты, недавно вошедшие в неврологическую практику. Впервые введена отдельная глава о немедикаментозных методах лечения неврологических заболеваний. Главы, касающиеся отдельных нервных болезней, непременно завершаются описанием сестринского процесса при них.

Учебник предназначен для студентов и преподавателей медицинских училищ и колледжей; для работающих в неврологии медсестер амбулаторных и стационарных учреждений; для фельдшеров, работающих в системе неотложной помощи, возглавляющих фельдшерские пункты либо работающих в здравпунктах.

Нервные болезни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Другим способом исследования периферического отдела нейромышечной системы являются стимуляционные методы, при которых регистрируется ответ на электрическое раздражение периферического нерва. Показателем является скорость проведения по нервам.

1. С какой целью производится поясничная (люмбальная) пункция?

2. Опишите технику поясничного прокола.

3. Опишите состав спинно-мозговой жидкости в норме и при патологии.

4. Какие рентгенологические методы исследования неврологических больных вы знаете?

5. Расскажите о принципе электроэнцефалографического метода и его применении в неврологической практике.

6. В каких случаях показаны исследования МРТ и КТ?

7. Какова цель применения электромиографии?

Глава 6

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УХОДА ЗА НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ БОЛЬНЫМИ

Уход за неврологическими пациентами как в стационаре, так и на дому, как правило, процесс длительный, ответственный, требует правильной организации и тщательности выполнения.

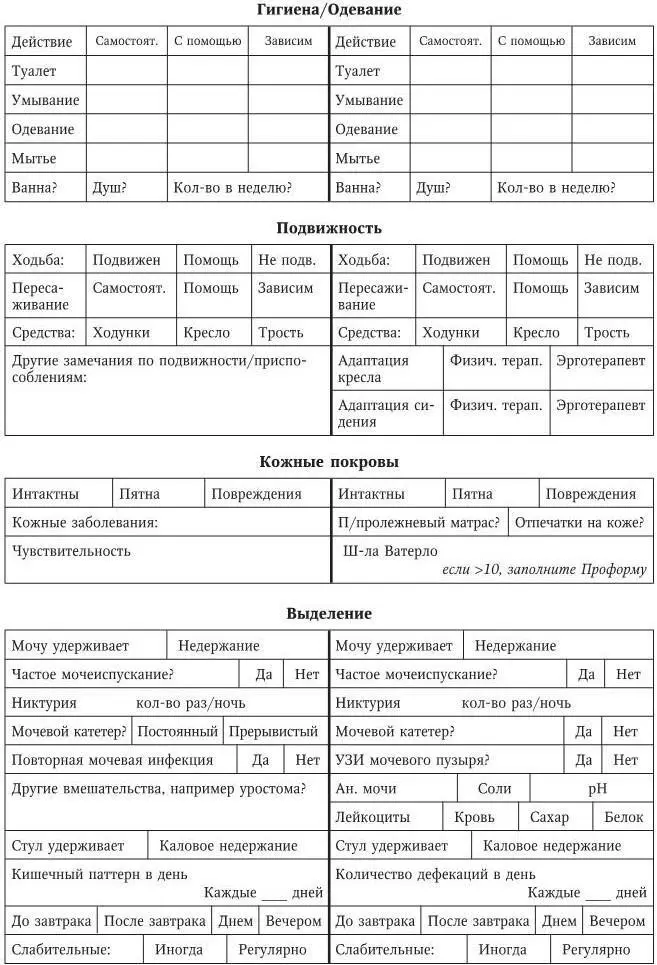

Основные мероприятия по уходувключают в себя обеспечение и поддержание жизненно важных функций, адекватное питание, поддержание чистоты тела, обеспечение комфортного и безопасного положения пациента как в постели, так и вне ее, обеспечение нормального функционирования мочевого пузыря и кишечника, профилактику пролежней и контрактур.

Наибольшие проблемы у медицинского персонала и родственников возникают при организации ухода за пациентами с последствиями перенесенного инсульта. Сложность организации ухода связана с наличием у пациента паралича, трофических нарушений, пролежней, контрактур, проблем, связанных с нарушениями питания, выделения, расстройствами речи (афазиями), интеллектуальными нарушениями, расстройствами пространственного восприятия и ряда других.

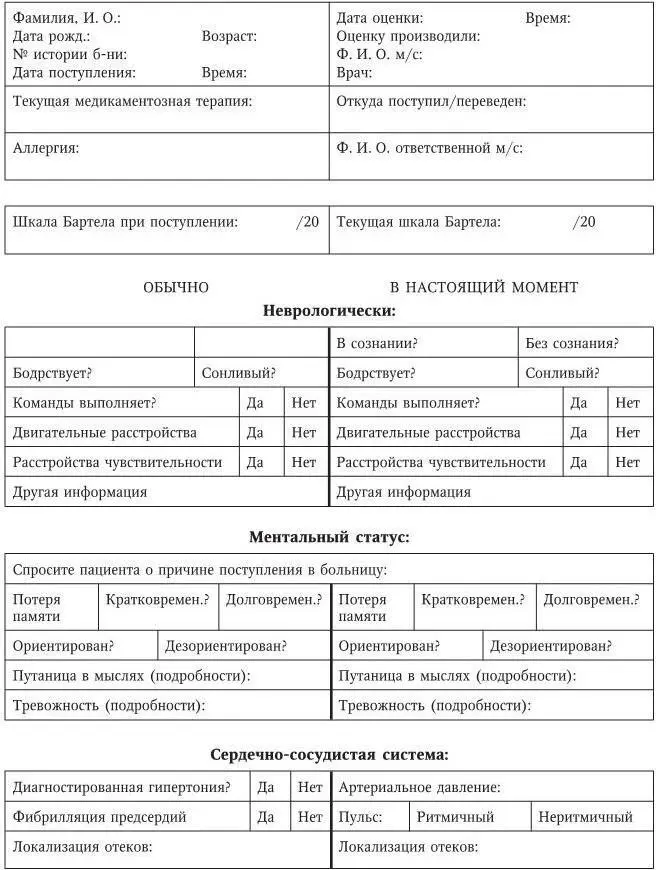

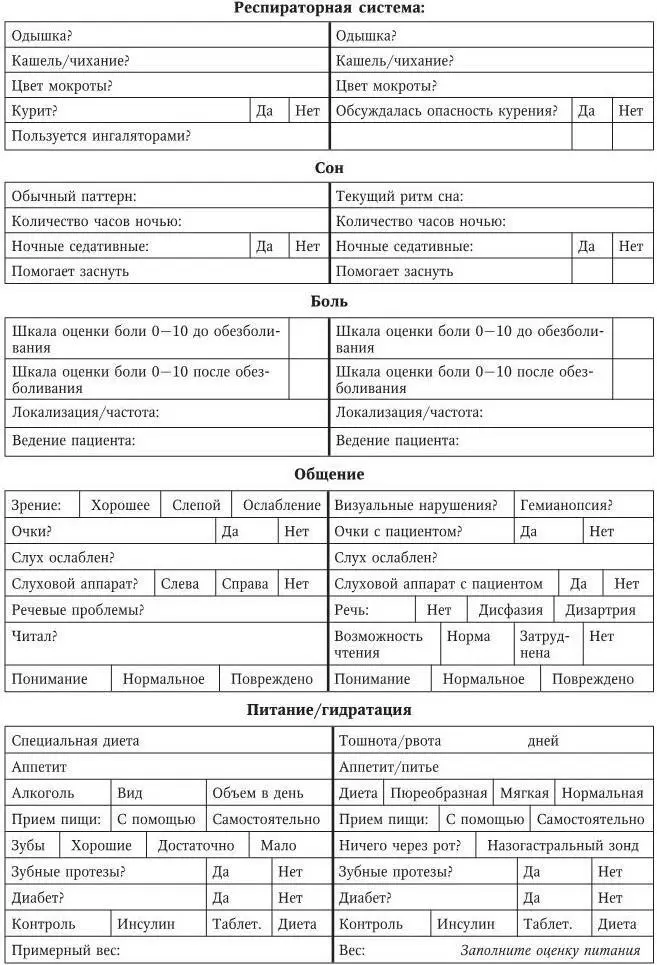

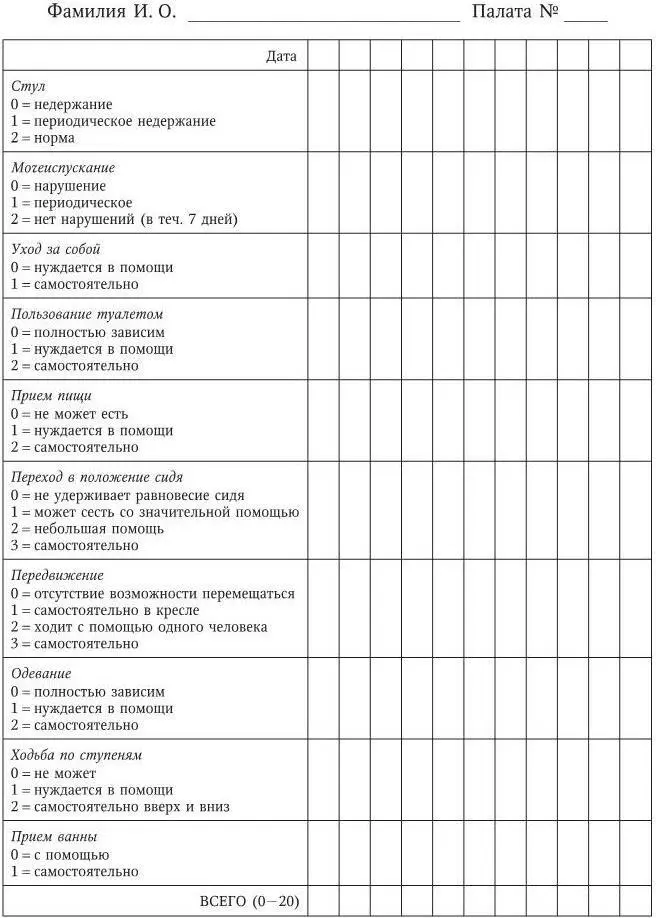

• Уход за неврологическими пациентаминачинают с сестринского обследования, выявления проблем, определения приоритетности и планирования сестринского вмешательства, обсуждая их вместе с пациентом, а если это невозможно (пациент без сознания, не контактен и т. д.), с родственниками пациента. Данные обследования заносятся в сестринский оценочный лист (табл. 1). Необходимо определить роль близких в уходе за пациентом, разъяснить цели и определить сроки достижения тех или иных положительных сдвигов в состоянии пациента.

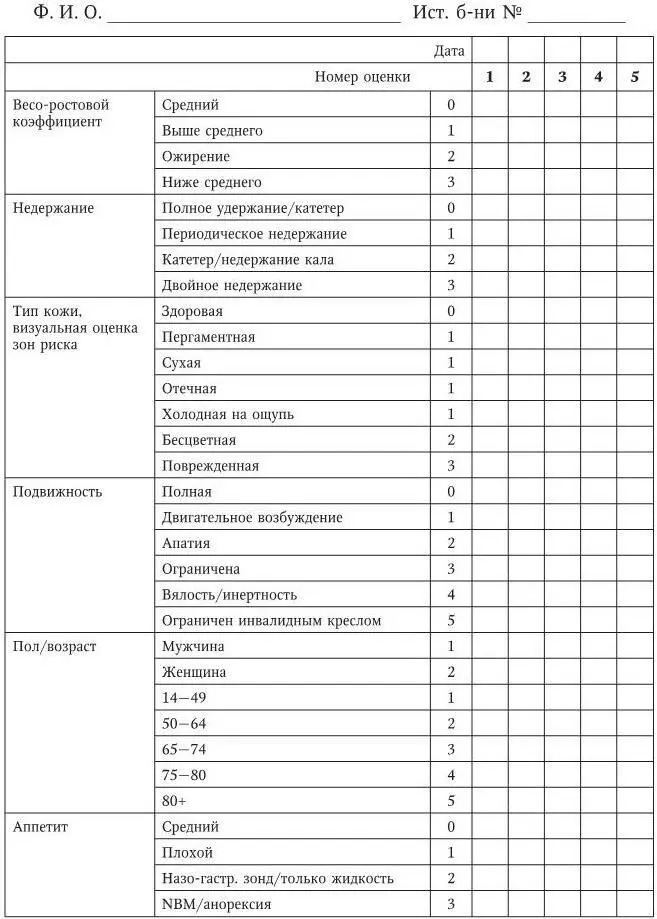

В первые дни пациент может находиться на строгом постельном режиме, что обусловлено тяжестью его состояния и опасностью развития осложнений. Оценку независимости пациента проводят по шкале Бартел (табл. 2).

Таблица 1

Сестринский оценочный лист

* Разработка 2-й городской больницы Санкт-Петербурга.

Таблица 2

Индекс Бартел

• Уход при риске развития пролежней.

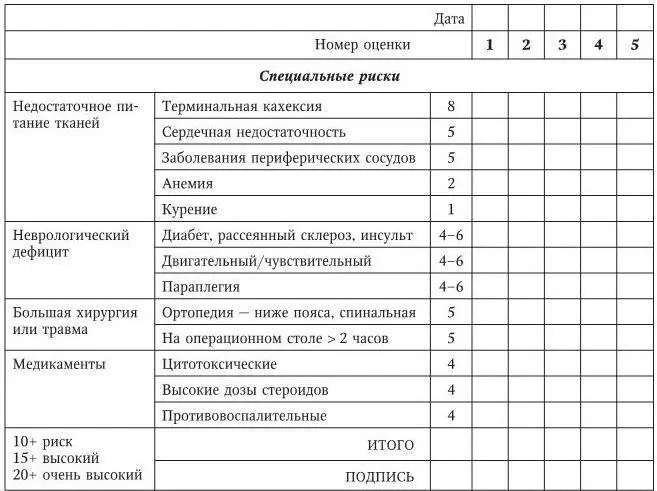

В острый период строгого постельного режима высок риск развития пролежней – участков некроза кожи, вызванного длительным ее сдавлением, трофическими изменениями, нарушением чувствительности и микроциркуляции. Риск развития пролежней определяют с использованием шкал Нортона и Ватерло (табл. 3, 4).

Наиболее эффективный способ профилактики пролежней – частая смена положения тела (каждые 2 часа), правильное обустройство спального места: функциональная кровать, чистая, расправленная простыня без швов, возможно использование противопролежневых матрасов (водные, воздушные и т. д.). Нательное и постельное белье необходимо менять часто, при недержании мочи – несколько раз в день. Менять положение тела наиболее эффективно с использованием подушек и валиков для придания пациенту удобного положения в постели. Использование ватно-марлевых и резиновых кругов, как правило, малоэффективно из-за того, что их давление тоже может вызывать ухудшение питания кожи и клетчатки. Кожа пациента должна быть осмотрена ежедневно (с учетом интимности). По возможности необходимо организовать ежедневное мытье пациента в душе или в постели с использованием моющего средства (геля, шампуня) со спиртом, с последующим обтиранием сухим мягким полотенцем, пеленкой, обращая особое внимание на области крестца, копчика, лопаток, пяток, локтей, плечевых суставов, а также естественных складок (подмышечной области, под молочными железами у женщин, паховых областей).

В случае возникновения пролежней необходимо избегать их распространения и инфицирования, а также способствовать их скорейшему заживлению. Для этого необходимо выполнять вышеперечисленные мероприятия с особой тщательностью, обрабатывать образовавшиеся пролежни специальными средствами, способствующими заживлению (солкосерил, ируксол, противопролежневые пластыри, мазь «Биопин», левомиколь, мази с ферментами). Применяют УФО на область образования пролежней (обычно через день).

В заживлении пролежней большое значение имеет общее состояние пациента, полноценное питание, прием витаминов, достаточное количество жидкости (1,5 л) для сохранения тургора тканей (см. также «Уход за пациентом с пролежнями» в гл. 16 и 24).

Таблица 3

Оценка риска возникновения пролежней: шкала Ватерло

Таблица 4

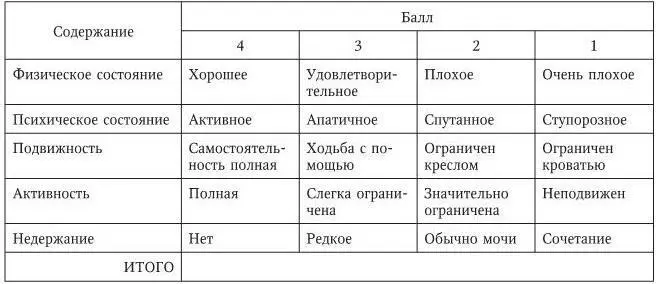

Оценка риска развития пролежней по шкале Нортона

Примечание. Общий балл меньше 15 говорит о возможности образования пролежней, меньше 12 – о высоком риске развития пролежней.

• Уход при риске развития контрактур.

У ряда пациентов, особенно перенесших инсульт, велик риск развития контрактур из-за длительной вынужденной неподвижности, уменьшения эластичности мышц и связок, вследствие повышенного мышечного тонуса. Уменьшить мышечный спазм можно следующим образом:

– поддерживать комфортную температуру в помещении;

– поддерживать комфортное и безопасное положение пациента;

– выполнять несколько раз в день медленные пассивные движения в суставах пораженных конечностей. Пассивные упражнения производятся медицинским персоналом или обученными родственниками. Особое внимание уделяют плечевым, локтевым, тазобедренным и голеностопным суставам. Противопоказаниями к занятиям являются повышение артериального давления и выраженный болевой синдром;

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: