Олег Ерышев - Химические и нехимические зависимости

- Название:Химические и нехимические зависимости

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:2012

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-299-00510-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Ерышев - Химические и нехимические зависимости краткое содержание

Основное внимание уделяется профилактике разных форм зависимости.

Издание предназначено как для медработников образовательных учреждений разного уровня, так и для преподавателей этих учреждений.

Химические и нехимические зависимости - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

2.1. Психологические особенности дошкольного, младшего школьного, подросткового и раннего юношеского возраста

В дошкольном возрасте (6 – 7 лет) зависимости формируются редко, но такие случаи известны. Ведущей деятельностью ребенка 6 – 7 лет является игра , в том числе игра с правилами.

В семьях, где есть компьютеры (а таких семей много), ребенка привлекают компьютерные игры от безобидных «ходилок» до содержащих элементы агрессии. В таких «агрессивных» играх ребенок реализует свои недовольства. Если времяпрепровождение ребенка не контролируется и он сверхзанятыми родителями заброшен, игровая деятельность превращается в компьютерную зависимость. Кроме того, если ребенок заброшен в неблагополучных (алкогольных и прочих семьях), он, всегда ищущий кумира в семье, находит такового среди старших детей (из таких же семей), подражает ему и в результате приучается к потреблению летучих токсических веществ, а то и наркотиков. Однако повторяем, такие случаи редки, а основной средой для возникновения как химической, так и нехимической зависимости являются младший школьный (7 – 11 лет), подростковый (11 – 15 лет) и ранний юношеский возраст (15 – 18 лет).

Младший школьный возраст характеризуется рефлексией , осмыслением собственных действий и общим самопознанием. При этом в результате сравнения себя с другими и анализа восприятия себя другими формируется самооценка. Если она существенно занижена, возникает феномен фрустрации – переживания неудачи, объективной или субъективной. Когда такой ребенок чувствует себя аутсайдером, могут развиваться самые различные нарушения поведения, например вызывающее (как гиперкомпенсация) с нескрываемым приемом токсических веществ. Могут наблюдаться также уходы из дома, чаще из неблагополучных, но и благополучных семей. При этом бродяжничанье приводит к столкновению ребенка с «зависимыми».

Кроме того, у многих детей сохраняется отмеченное выше стремление к компьютерным играм.

В подростковом возрасте развивается стремление к самостоятельности, ребенок стремится выйти из-под опеки родителей. При этом физическое (половое) развитие нарастает, но ребенок остается социально незрелым. Второй особенностью этого возраста является стремление к группированию. Расширяется круг общения среди сверстников, и, если «псевдосамостоятельный» ребенок, лишенный социальной зрелости, не обладает силой характера, склонен к подражанию, инфантилен, он легко подпадает под влияние другого – проводящего время у игровых автоматов, или уже соприкоснувшегося с наркотиками. Однако такое печальное следствие – удел не только слабохарактерных детей.

Известны «кризисы подросткового возраста» – перестройка личности, изменение жизненной позиции. При этом у подростков развиваются протестные реакции как на чрезмерную опеку со стороны родителей, так и на противоположное – недостаток внимания с их стороны. Стремление к самостоятельности, как и у младших детей, может привести к избеганию семьи, даже к уходам из дома, более или менее длительным. Следствие – соприкосновение с наркоманами или азартными игроками, которые имитируют для подростка образцы, принятые для подражания (в нормальных семьях это родители). Столкновению с «зависимыми» способствует упомянутое стремление к «группированию», когда удовлетворенность достигается чувством принадлежности к группе.

В раннем юношеском возрасте заканчивается самоопределение, переоценка существующих правил и себя самого. Характерен «юношеский максимализм». Негативные внешние условия, даже если они не катастрофичны, а также неудовлетворенность собой (даже если самооценка неверна) приводят к ряду тяжелых последствий, от депрессии и психосоматических заболеваний 4 4 Группа болезней, формирование которых связано в наибольшей степени с отрицательными эмоциями: язвенная болезнь желудка, гипертоническая болезнь, сахарный диабет и ряд других.

до облегчения состояния голоданием, или наоборот, усиленным потреблением пищи и, наконец, использованием психотропных средств с дальнейшим развитием зависимости от них.

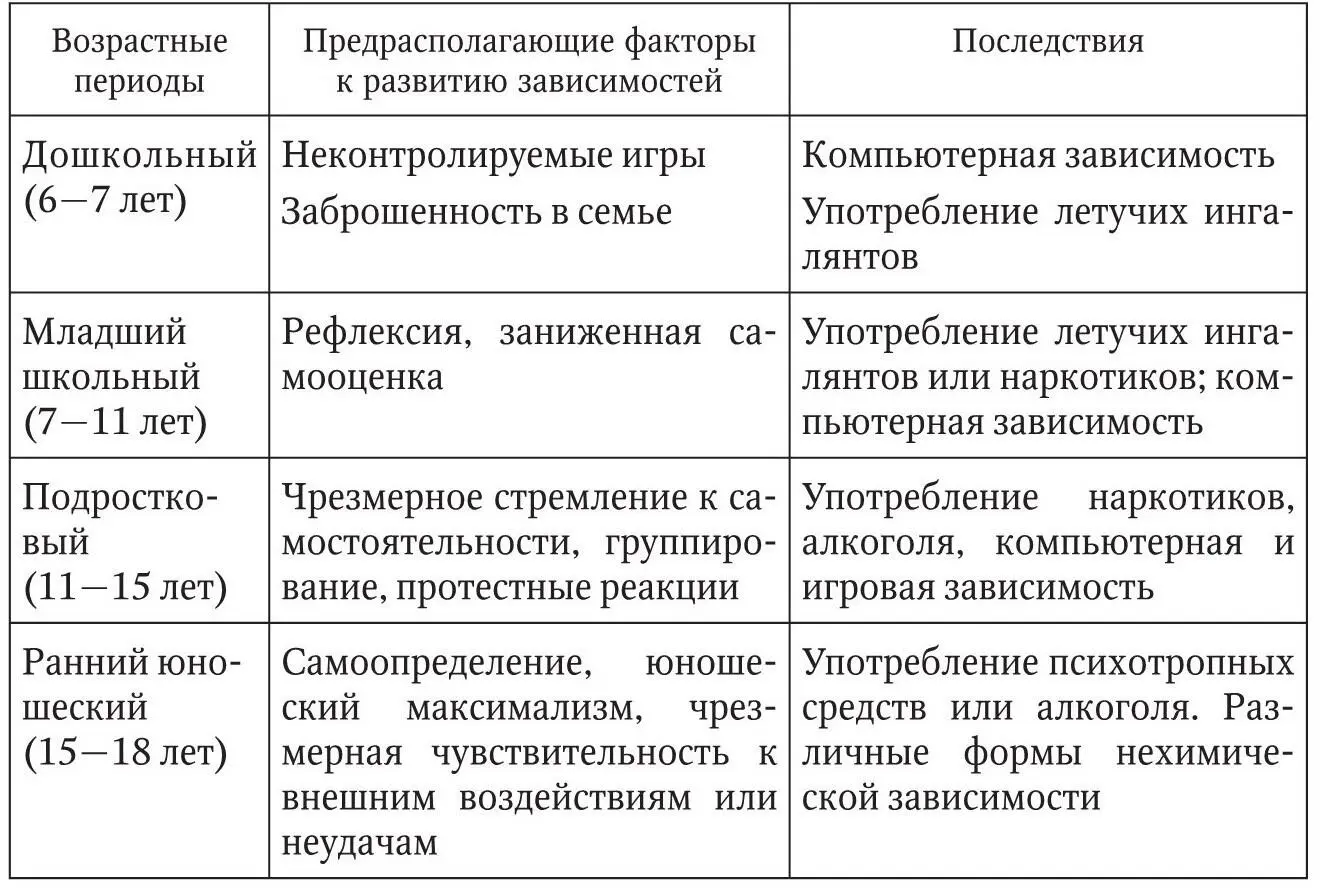

Таблица 1.1

Предрасполагающие факторы к развитию зависимостей в разные возрастные периоды

Предраспологающие факторы к развитию зависимостей обобщены в табл. 1.1.

2.2. Понятия «расстройства личности» и «акцентуации личности и характера». Факторы, предрасполагающие к развитию зависимости

Различают «расстройства личности» и «акцентуации личности и характера». Отметим попутно, что у рассматриваемого возрастного контингента следует скорее говорить о «характере», а не о «личности», так как последнее понятие предполагает социальную зрелость, а она даже в раннем юношеском возрасте не всегда достигается. Поэтому употребляется понятие «расстройство характера» наряду со старым названием – «психопатия».

При психопатиях выраженные и устойчивые изменения характера приводят к нарушениям адаптации подростка или юноши к семье или к обществу (в частности, к условиям учебного заведения). Различают, согласно Международной классификации болезней, ряд видов психопатий:

• Шизоидное расстройство (при этом в раннем возрасте нередко диагностируется «детский аутизм» или «расстройство привязанности»).

• Истерическое расстройство.

• Диссоциальное расстройство.

• Эмоционально-неустойчивое расстройство.

• Тревожное (уклоняющееся) расстройство.

• Зависимое расстройство.

Кроме них можно выделить как предрасполагающее к формированию диссоциального расстройства, а отсюда и зависимостей, заболевание детского возраста: «Синдром дефицита внимания с гиперкинетивностью».

Акцентуации характера, в отличие от психопатий, представляют варианты психической нормы и означают наиболее выраженные черты характера. Согласно российскому ученому А. Е. Личко, акцентуации характера наблюдаются приблизительно у 51 % здоровых людей. Однако при некоторых видах акцентуаций риск развития зависимостей выше, при других – ниже. Названия акцентуаций и психопатий иногда совпадают или близки. Однако при психопатиях характер приобретает черты патологии, эти черты более выражены, заострены, чем при акцентуациях. Акцентуации характера не меняют адаптации к семье или социуму, индивидуум остается социально приспособленным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: