Владимир Мартынов - СИБР (хирургическое лечение и профилактика)

- Название:СИБР (хирургическое лечение и профилактика)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Литео

- Год:неизвестен

- ISBN:9785000717202

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Мартынов - СИБР (хирургическое лечение и профилактика) краткое содержание

СИБР (хирургическое лечение и профилактика) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

б) Нарушение моторики тонкой кишки – дискинезии (стаз содержимого в тонкой и толстой кишках, хронические воспалительные заболевания кишечника, «функциональные» заболевания кишечника, хроническая интестинальная псевдообструкция тонкой кишки, прием препаратов угнетающих моторику кишечника);

в) Ненормальное сообщение между тонкой и толстой кишкой (кишечная непроходимость, оперативное отключение части кишки от пассажа содержимого; наличие свищей между тонкой и толстой кишкой, резекция илеоцекального перехода, ваготомия, резекция желудка, холецистэктомия, резекция тонкой кишки) (Oren Zaidel, 2003; Ардатская М. Д., 2001; Коротько Г. Ф., 2003; Парфенов А. И., 2007; Чернин В. В., 2010; Шептулин А. А., 2008; Husebye E., 2005)

г) Поступление бактерий из локального кишечного резервуара (дивертикулы тонкой кишки) (Tursi A., 2005; Husebye E., 2005; Пасечников В. Д., 2005).

3) Причины мальдигестии и мальабсорбции:

а) Ахлоргидрия (оперированный желудок, хронический атрофический гастрит, длительный прием ингибиторов протонной помпы);

б) Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы (хронический панкреатит);

в) Патология желчевыводящих путей (желчнокаменная болезнь, хронический холецистит);

г) Энтеропатии (дисахаридазная недостаточность и прочие пищевые интолерантности);

д) Длительный пищевой дисбаланс, голодание (Чернин В. В., 2010; Маев И. В., 2007);

е) Местные и системные иммунные нарушения (лучевое, химическое воздействие (цитостатики), СПИД, стресс, дефицит IgA (Husebye E., 1995, 2005; Чернин В. В., 2010; Riordan S. M., 1997; Маев И. В., 2007; Berlitsos P. C., 1992; Pignata C., 1990);

ж) Антибиотикотерапия, НПВП терапия, ГКС терапия.

Lo W. K. (2013) в недавнем метаанализе 11 исследований (n=3134) показал невысокий относительный риск развития СИБР у пациентов, длительно принимающих ИПП, – 2,282 (95 % доверительный интервал – ДИ – 1,238–4,205). При этом в исследованиях, в которых в качестве диагностического метода использовали посев аспирата из тощей кишки, отмечен более высокий риск – 7,587 (95 % ДИ 1,805–31,894), чем при проведении дыхательных тестов, когда риск развития СИБР оказался значительно меньше (1,93; 95 % ДИ 0,69–5,42). Результаты исследования, проведенного в США (Ratuapli S. K., 2012) и включавшего 1191 пациента (70 % женщин; 48 % принимавших ИПП), в котором использована дыхательная диагностика, свидетельствуют об отсутствии риска развития СИБР у лиц, принимающих ИПП. Отсутствие связи приема ИПП с развитием СИБР было подтверждено в еще одном крупном исследовании (Choung R. S., 2011) (n=765), но в данной работе диагноз СИБР устанавливали на основании изучения аспиратов из тонкой кишки.

Проанализировав широкий спектр причин возникновения СИБР, можно выделить обширную группу заболеваний органического врожденного и приобретенного характера (Кучумова С. Ю., 2011; Ардатская М. Д., 2011; Кучерявый Ю. А., 2010), среди которых, по нашему мнению, несостоятельность илеоцекального перехода является ведущей.

Прямым доказательством возникновения СИБР при несостоятельности баугиниевой заслонки (НБЗ) является опыт Larry S. Miller (2012). В клиническом эксперименте автор моделировал недостаточность илеоцекального клапана, путем заведения 4-х просветного зонда за губы баугиниевой заслонки в направлении подвздошной кишки 19 здоровым волонтерам при проведении колоноскопии. Через 1 месяц после манипуляции с помощью водородного дыхательного теста у всех исследуемых выявлен синдром избыточного бактериального роста тонкой кишки. Таким образом, фактически разрушив баугиниевую заслонку, автор добился возникновения СИБР у волонтеров.

Bures J. (2010) указывает на повышенные риски рецидива СИБР связанные с пожилым возрастом (ОР=1,1) и аппендэктомией в анамнезе (ОР=5,9). По данным Elphick D. A. (2005) распространенность СИБР повышается с возрастом (приблизительно 50 % у людей старше 75 лет). Он связывает это с прогрессивным разрушением более чем одного из защитных механизмов. В частности, уменьшение секреции желудочного сока и нарушение кишечной моторики являются общим для пожилых людей.

По нашим данным (Мартынов В. Л., 2006, 2011, 2013) проведение классической аппендэктомии, а также проведение аппендэктомии с техническими трудностями и аппендэктомии в условиях осложненного течения острого аппендицита практически всегда приводит к несостоятельности баугиниевой заслонки. Факт интимной анатомической и функциональной близости клапанных структур илеоцекального перехода и аппендикса неоспорим. Аппендэктомия анатомически и функционально разрушает эти связи, и приводит к развитию вторичной приобретенной НБЗ. Формирующийся цекоилеальный рефлюкс способствует развитию и персистированию дистального СИБР. Однако, послеоперационное гистологическое исследование удаленных червеобразных отростков у пациентов оперированных по поводу НБЗ в 87 % случаев определяет признаки хронического аппендицита. В связи с этим, открытым остается вопрос о первичности хронического аппендицита по отношению к недостаточности илеоцекального клапана.

Диагностика СИБР.В настоящее время нет международных рекомендаций по диагностике СИБР, кроме того, нет единого мнения по выбору оптимального диагностического теста (Кучерявый Ю. А., 2010).

Можно думать о наличии синдрома контаминации тонкой кишки на основании данных анамнеза (операции, основное заболевание, антибиотикотерапия) и клинической картины. Далее при помощи методов инструментальной диагностики (рентгенологическое, эндоскопическое исследования, УЗИ и др.) подтверждают наличие нарушений органов и систем, способствующих развитию синдрома избыточного бактериального роста. Следующей задачей становиться подтверждение факта избыточного бактериального роста.

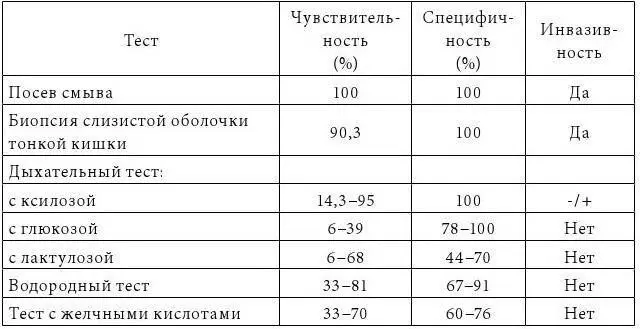

Quera R. (2005) приводит сгруппированные данные по информативности методов диагностики СИБР (табл. 1).

Таблица 1

Диагностическая ценность методов выявления СИБР

Методики определения дисбиоза кишечника можно разделить на 2 большие группы: прямые и непрямые методы:

К прямым (микробиологическим) методикам относятся:

1. Интестиноскопия с аспирацией содержимого тонкой кишки и дальнейшим бактериологическим исследованием;

2. Интраоперационный забор содержимого тонкой кишки;

3. Бактериологическое исследование кала.

«Золотым стандартом» диагностики СИБРсчитается интестиноскопия с аспирацией содержимого тонкой кишки и посевом аспирата на питательную среду (Кучерявый Ю. А., 2010; Авдеев В., 2010; Ардатская М. Д., 2011; Плотникова Е. Ю., 2013; Gabrielli, M., 2013; Маевская Е.а., 2013; Malik B. A., 2011).

Преимущества метода:

1. Позволяет высоко достоверно выявить исследуемый синдром;

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: