Евгений Харламов - Милосердие как призвание

- Название:Милосердие как призвание

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Книжкин Дом

- Год:2017

- Город:Ростов-на-Дону

- ISBN:978-5-98615-272-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Харламов - Милосердие как призвание краткое содержание

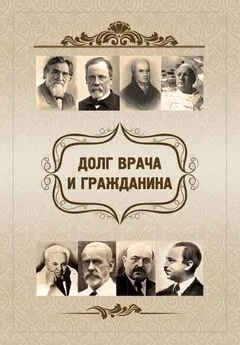

Учебное пособие посвящается подвижницам милосердия – Женщинам, которые несли своё служение в военное и мирное время под эгидой Красного Креста. Книга посвящена также всем тем, кто продолжает славные традиции милосердия и в настоящее время. Издание является продолжением серии книг («Российская школа бескорыстия», «Деонтология жизни», «50 лет с Alma mater», «Наследники духовных традиций медицины»), посвящённых выдающимся деятелям медицины.

Учебное пособие имеет междисциплинарный характер, предназначено для обучающихся медицинских специальностей по курсу «История медицины», «История Отечества», а также для широкой аудитории медицинских работников и среднего медицинского персонала, может способствовать духовно-нравственному воспитанию молодёжи.

Милосердие как призвание - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

5. Павильон Берман, Бухгейм, Ионсена и Ридель для тифозных больных на 24 кровати.

6. Павильон П. И. Ильина для острозаразных болезней на 36 кроватей.

7. Павильон К. И. Ермолаева для венерических и сифилитических больных на 24 кровати.

8. Павильон А. Л. Мордовцева для детских заболеваний на 24 кровати.

9. Павильон доктора медицины, гинеколога Г. И. Ткачёва (женские болезни) на 18 кроватей.

10. Родильный покой Н. А. Паниной на 5 мест.

11. Двухэтажный хирургический корпус имени граждан Асмолова, Дракина, Варварова и других на 63 кровати.

12. Двухэтажный павильон им. П.Ф. и С. А. Севрюговых, верхний этаж для родильного приюта на 24 кровати и нижний этаж для хирургического отделения на 24 кровати [48] Летопись государственного медицинского университета (РостГМУ) / сост.: Г. Г. Жамгоцев. Ростов н/Д, 2006. Том 1. С. 13-15.

.

За счёт благотворительных средств к 1910 г. Николаевская больница смогла принимать до 600 человек, насчитывала 22 здания, церковь и хозяйственные пристройки. Церковь при Николаевской больнице во имя Архангела Михаила (известная как церковь Красного Креста) была построена в 1894 г. на средства купца П. М. Троякина.

Несмотря на то, что для работы в Николаевской больнице были привлечены профессионалы своего дела, высококвалифицированные врачи Н. В. Парийский, В. И. Лунин, И. И. Кравченко, И. М. Царуков, Э. М. Кастаноян, И. С. Кечек и другие, остро ощущалась нехватка в своих медицинских кадрах.

Живущие в начале XX века в Ростове-на-Дону и Нахичевани-на-Дону врачи старались поднять престиж медицинской профессии. Например, доктор медицины С. С. Абрамов, вернувшийся из Москвы на жительство в Донской край, в 1902 г. создал на свои средства в Николаевской больнице первый патологоанатомический кабинет.

Удивительной личностью, милосердным и гуманным врачом был Г. И. Ткачёв, проживающий в Ростове-на-Дону в конце XIX в. Современники оценивали его как прекрасного специалиста и диагноста, успешно исцелявшего многих больных. «Иди и неуклонно исполняй» – был девиз его жизни [49] Багдыков М. Г… И дай место врачу. Ростов н/Д, 2007. С. 67.

. С бедных больных он не брал денег, а с богатых – решал сколько, бывало, брал и огромные суммы.

В 1897 г. после смерти Г. И. Ткачёва значительная часть его состояния была завещана Ростову-на-Дону. И город, и власти за его заслуги перед обществом повесили портрет Г. И. Ткачёва в зале заседаний городской Думы. На его средства, ещё при жизни, был построен павильон для хронических больных, носивший его имя. Тем не менее необходимость в своих врачебных кадрах и создании на Дону высшего медицинского учреждения заставила ростовские городские власти обратиться к правительству России с просьбой об организации медицинского вуза в Ростове-на-Дону. Одним из его инициаторов стал главный врач Николаевской больницы Н. В. Парийский (1858–1923).Более 15 лет он возглавлял работу городской Николаевской больницы, неоднократно обращался в городскую Думу с инициативой о развитии здравоохранения в Ростове-на-Дону.

Благодаря усилиям Н. В. Парийского, поддержанным интеллигенцией и купечеством города, в южную столицу России после эвакуации в период Первой мировой войны из Польши в 1915 г. переехал Императорский Варшавский университет.

Аргументом в пользу Ростова-на-Дону служила большая база для его медицинского факультета, а именно Николаевская больница на 600 коек с хорошим по тем временам оборудованием.

На рубеже XX в. Николаевская больница считалась одной из самых крупных медицинских учреждений на Юге России.

В составе сотрудников эвакуированного в Ростов-на-Дону медицинского факультета Варшавского университета были известные учёные-медики, среди них: А. А. Колосов, П. В. Никольский, Н. И. Мухин, Н. Д. Бушмакин, С. Н. Ящинский, А. О. Карницкий, К. Х. Орлов, З. В. Гутников, Н. И. Напалков, И. Ф. Пожариский и другие. Они способствовали становлению и развитию высшего медицинского образования на Дону и Северном Кавказе.

Среди выдающихся предпринимателей и общественных деятелей Ростова- на-Дону был Пётр Романович Максимов (1830–1895). Он принадлежал к коренному роду Максимовых, владел заводами, фабриками, шахтами, железными дорогами. Наряду с этим с 1863 г. являлся бессменным гласным городской Думы, городским головой, попечителем ряда учебных заведений, страховых обществ, занимал одно из первых мест среди элиты промышленников, торговцев, финансистов Юга России.

П. Р. Максимову за его усердие и полезную деятельность император Александр III пожаловал звание Потомственного почётного гражданина и Почётного мирового судьи.

Детей у него не было. Свои дела вёл совместно с братом Владимиром, которому оставил 5-миллионное состояние, завещая также огромные суммы благотворительным обществам. В его духовном завещании говорилось:… Брат мой Владимир Романович Максимов обязан в течение трёх лет со дня моей кончины устроить благотворительное учреждение имени моего суммой в сто тысяч рублей. Способ устройства благотворительного учреждения, его назначение и возникающие из сего вопросы я предоставляю усмотрению брата моего Владимира Романовича по соглашению с Иваном Степановичем Леванидовым; на содержание сооружений брат мой обязан внести, куда будет следовать особо сто тысяч рублей государственными процентными бумагами с тем, что капитал этот остаётся навсегда неприкосновенным, а расходуются ежегодно только проценты. Если потребуется какой-либо устав для этого учреждения, то вырабатывается такой и представляется на утверждение братом моим Владимиром Романовичем совместно с Иваном Степановичем Леванидовым. В благотворительном учреждении этом должны быть отслужены панихиды по душе моей два раза в год: 12 июня и в день моей кончины и по душе жены моей Марии 1 апреля и в день её кончины 3 ноября [50] Цит по: Поташев Ф. И. Иоанн Кронштадтский в Ростове-на-Дону /Ф. И. Поташев, М. А. Поташева. Ростов н/Д: NB, 2011. С. 116–117.

.

После смерти П. Р. Максимова в 1895 г. состоялось собрание учредителей Попечительства о Доме трудолюбия имени П. Р. Максимова, в составе которого было 77 человек, наиболее именитых и состоятельных граждан Ростова-на-Дону. Был принят проект устава, направленный в городскую Думу. На её заседании решили изменить устав и убрать из названия Дома трудолюбия имя П. Р. Максимова. Попечительство не приняло их условий, и на свои средства за 26000 рублей приобрело имение банкира Б.А. Каменки под будущий Дом трудолюбия [51] Харченко А.А. Памятники доброй воли. Ростов н/Д: ГАУК Донское наследие, 2012. С. 107.

.

Интервал:

Закладка: