Евгений Кузин - Системная теория жизни. Кибернетика живого

- Название:Системная теория жизни. Кибернетика живого

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785447492458

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Кузин - Системная теория жизни. Кибернетика живого краткое содержание

Системная теория жизни. Кибернетика живого - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

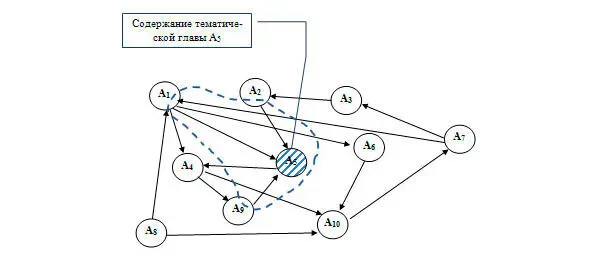

Рис. I.1 Взаимозависимость тематических аспектов в структуре описания многосвязного объекта.

В рисунке использованы следующие обозначения.

A i, A j – любые тематические аспекты текста, отражаемые в тематических главах. A 5 – излагаемый и объясняемый тезис. Индексы «i» и «j» показывают только, что это разные аспекты. Обозначенная направленной стрелкой связь от A iк A jуказывает на необходимость для понимания смыслового содержания аспекта A jзнания и понимания смыслового содержания аспекта A i.

Для рассмотрения последовательного описания и объяснения тезисов, входящих в эту структуру, можно войти в нее с разных сторон, формируя разные последовательности и содержащиеся в них обоснования в объяснении одного и того же(какие аспекты через какие другие объясняются). Тем не менее, до концапроблема преобразования такой структуры в последовательный текст, принципиально не может быть решена. Естественно, что проблема организации текста возникает только при описании достаточно сложного объекта (в данном случае объекта уникального по сложности). В противном случае она решаема, с бо́льшими или меньшими трудностями, но все-таки решаема.

Проблема изложения текстамногократно усложняется тем, что текст излагается не в устном диалоге с читателем, а в письменной формеи тем самым он ОТЧУЖДЕН ОТ АВТОРАтекста, т.е. автор не может одновременно с прочтением читателем текста разъяснить читателю в диалоге с ним то или иное трудные для понимания места, а их недопонимание в свою очередь влечет недопонимание других мест.

Сказанное нуждается в дополнительном разъяснении и потому автор делает шаг в сторону от общей линии рассуждений. Отчужденность от автора письменного текста – это самая большая трудность в общении автора и читателя (Подчеркнем, что это не проблема языка , о которой будет говориться позже, а проблема отчуждения текста). Она возникла из-за исторической последовательности развития языка, в процессе которого язык на разных этапах своего формирования выполнял разные по объему и сложности функции. Языки возникли как средство обмена достаточно простой информацией в ограниченных по объему сообществах людей. При этом обмен информацией поддерживался эмоциональной окраской речи, жестами, мимикой и т.п., что не передается в письменном тексте. Короче, это было непосредственное устное общениедвух или более собеседников, в котором любое непонимание вызывало соответствующую реакцию собеседника (обратную связь) и выяснялось в процессе диалогас многократным возвращением к одному и тому же предмету обсуждения. А если это было необходимо, то могло сопровождаться привлечением новых аспектов общения, позволяющих одновременно обсуждать многосвязную тематику(вспомним аспекты общения на рис. I.1). Это как бы постепенное расширение, как общения, так и взаимопонимания – от центра к периферии .

Далее развитие языка шло в направлении обслуживания все большего количества все более удаленных друг от друга людей и все бóльшего усложнения тематики общения . С развитием цивилизации возникла и потребность передачи этой информации во времени: детям, внукам правнукам, а потом и очень далеким поколениям людей. Эта проблема разрешилась возникновением письменной речи. Но язык, сформировавшийся на основе устного общения, не мог уже изменить свою структуруи по-прежнему строился как бы исходя из возможностей непосредственного общения между людьми, и потому не мог обеспечить письменныйи потому отчужденный от автора текст, который со своей стороны становился все сложнее и сложнее. Все это привело к необходимости толкования (интерпретации)написанного, которое, как правило, осуществлялось не автором, а посторонним, не принимавшим участие в создании работы, «толкователем», который в большинстве случаев излагал не авторское, а своепонимание написанного автором. Стоит только вспомнить многочисленных юристов и просто чиновников – «толкователей законов» (конечно, в свою пользу).

Трудности, возникающие от уникальной взаимосвязанности компонентов Мироздания, дополнительно увеличиваются теми особенностями Мироздания, что оно как объект исследования, только частично доступно для экспериментального исследования , причем только в нижних своих «этажах». Поэтому большую часть знаний о Мироздании исследователю приходится получать как результат рассуждений, причем, в соответствии с системными законами, – рассуждений от общего к частному , от общих законов Мироздания, формируемых в качестве системнообразующих базовых положений (СБП), к частным следствиям с необходимостью вытекающих из базовых положений.

Для частичного ослабления влияния проблемы взаимосвязанности при формировании работы автор использовал ряд приемов , чтобы дать читателю возможность проникновения в целостный монолит отчужденного от автора очень сложного текста. Первым таким приемом является представление работы в виде тематически ориентированных глав. Каждая глава « высвечивает» в общем целостном монолите работы один из многих ее аспектови подчиняет всё в этой главе всестороннему рассмотрению, дополняя ее основное содержание необходимым для понимания рассмотрением содержания ряда других аспектов. Совершенно естественно, что при этом вследствие сильной взаимосвязанности тем между собой невозможно избежать многочисленных и многократных повторовряда фрагментов текста. Но это не просто «повторы». В каждом случае каждый повтор ориентирован на разъяснение, раскрывающее рассматриваемый аспект содержания,и потому повторяя почти то же самое, уделяет основное внимание изложению других мыслей . Каждый из этих «повторов» освещает рассматриваемый фрагмент по-своему, поясняя именно тему соответствующей главы(на рисунке – это глава, посвященная рассмотрению аспекта А 5). Благодаря этому приему, с читателя снимается громадная работа по поиску в очень объемном и сложном тексте того, «что» было сказано по этому поводу «где-то» и «когда-то» в других местах работы. Если не делать этого, то надо помнить, во-первых, «что» вообще говорилось по этому поводу, во-вторых, что уже почти безнадежно – «где» говорилось…. Как представляется автору, «стоимость» таких повторов, выражаемая в некотором увеличении объема текста, многократно окупается экономией времени и усилий читателя и, самое главное, позволяет ему увидеть рассматриваемый аспект во всей его « тематической полноте » . Многословие не грех, если оно окупается экономией затраченного времени: экономить надо не слова, а время и усилия читателя. Они во много раз дороже.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: