Павел Тукабаев - Тяма-веда. Концептуальное воспитание человека

- Название:Тяма-веда. Концептуальное воспитание человека

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785447498146

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Тукабаев - Тяма-веда. Концептуальное воспитание человека краткое содержание

Тяма-веда. Концептуальное воспитание человека - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Любой сложный технологический процесс, предмет, техническое устройство, изделие, машина имеют свою идеологию, которая объясняет смысл их существования и работы. Имеют свою идеологию и сложные биологические устройства – организмы. Идеология присутствует на каждом уровне организации живых систем: от сложного белка, вируса, клетки, органа к системе органов и организму, и сложность эта – бесконечна! Наука постоянно открывает все новые и новые подробности организации живых систем. А сейчас, с появлением когнитивного направления в науке, субъект приобретает возможность синтезировать себя и свое окружение. То есть да, основным объединяющим процессом для человека является познание, а применение его результатов обеспечивает идеология.

Биотехническое конструирование (в т. ч. себя) является частью процесса познания. Это конструирование возможно на основе развитых теоретических положений (и готовых баз данных, и знаний для воспитания) и выступает экспериментальным полем для проверки теоретических положений, поиска новых явлений и способов их объяснения. Здесь одновременно расширяются технологические, инженерные возможности биологии и развивается теоретический аппарат, необходимый для объяснения сущностных проявлений живого.

Таким образом, проектирование и конструирование, бывшие до сих пор прерогативой инженерно-технических исследований, становятся характерными средствами познавательной и практической деятельности в биотехническом исследовании. В результате интеграции биологии и технических наук приемы построения и теоретического объяснения «искусственного», существующие в области инженерно-технического проектирования и конструирования в технических науках, используются в изучении и практическом освоении биологических объектов.

Строго говоря, развитие искусственной биотехнической системы начинается еще в ее отсутствие (а за появление и развитие ребенка отвечают в основном его родители). Исследователь проектирует и конструирует то, чего еще нет в природной действительности, но что уже не является техническим в полном смысле этого термина. Таким образом, под воздействием фундаментальных наук о природе «классическая» биотехника приобретает определенные черты точного естественнонаучного познания, переживая вместе с тем период гуманитаризации. Это в полной мере касается образования и воспитания. В то же время в результате взаимодействия с техническими науками и производством осуществляется технизация биологии, в настоящее время – с помощью когнитивных технологий, в т. ч. и на наноуровне.

Обобщенно все постановки работ такого рода сводятся к следующему представлению:

S бм∈ (S б∪ S v) | S б→ A б; S м → A м; A б→ A м

где

S бм – некоторая биотехническая система;

S б – биологическая часть биотехнической системы;

S б – техническая часть биотехнической системы;

A б – выбранный аппарат представления биологической составляющей биотехнической системы;

A м – выбранный аппарат представления технической составляющей биотехнической системы;

A б→ A м – указание на выбранное для постановки исследований условие сведения аппарата представления биологической части биотехнической системы к ее преимущественно техническому описанию.

В такой постановке технические по своей сути работы охватывают все стадии создания комплексных биотехнических систем – от выделения биокомплекса до разработки технического обоснования создания всей биотехнической системы. Они включают в себя разработку и изготовление датчиков первичной медико-биологической информации, усилителей и систем первичной обработки, а также алгоритмизацию и программирование для компьютерной обработки данных текущей диагностики состояния организма человека в обычных и сложных экстремальных условиях, биотехнические информационно встраиваемые (в т. ч. нано-) технологии.

4. Математические предпосылки управления в сложных биотехнических системах

(текст, нумерация рисунков и формул далее даны по [5])

В плане поисков путей и основ для согласованного взаимодействия между созданными самим человеком технологическими инструментами и субъектом мы провели системные исследования.

Известное «классическое» утверждение о сходстве управления в живом и машине не более чем указание на его внешнее подобие, на подобие фазовых и механических траекторий эффекторных органов организмов и соответствующих траекторий их кибернетических моделей. И это утверждение, возможно, будет справедливым до тех пор, пока с помощью конвергентных биотехнологий не будут созданы полные управляемые аналоги этих органов человеческого организма. Уже сейчас происходят удачные креативные попытки. Сходство (возможно, даже на уровне гомоморфизма) существует лишь на самом нижнем, «моторном» уровне управления, полное же управление в живом представляет собой целостную иерархию систем, в которой некорректно выделять отдельный уровень, даже если он представим в рамках формализма структур, изучаемых кибернетикой. Сходство фазовых траекторий модели и организма может наблюдаться также на очень высоких уровнях организации управления организмом.

Сегодня достаточно ясно, что изложенное относится ко всему живому, начиная от отдельной клетки, отдельного нейрона, вплоть до «интеллекта как такового». Традиционная же кибернетика оперирует структурами типа обратной связи и их комбинациями:

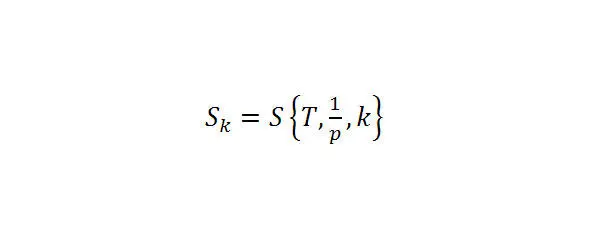

где Т – постоянная времени, 1/ р – оператор интегрирования, к – коэффициент усиления.

В общей теории систем по М. Месаровичу вводятся в рассмотрение структуры вида S s=S {A (M, S k)}, где А (М) – некоторый автомат с памятью, S k – кибернетическая структура. Далее, в синергетике расширяется круг изучаемых структур до S син=S {A (M),N (S k)}, где N – некоторый нелинейный оператор над структурой кибернетического типа, т. е. множество кибернетических моделей расширяется и включает в себя также все нелинейные и «синергетические» варианты структур.

Вряд ли справедливо утверждать, что все происходящее в мире (в живом) сводится к этим трем типам структур. Однако развитие кибернетики привело именно к такому утверждению; более того, это утверждение долго полагалось едва ли не априорным. Как будет показано далее, в реальных живых системах постоянно возникают ситуации, равносильные нарушению основных постулатов, на которых построена математика, аппарат моделирования. Например, живое не представимо в метрических шкалах, но только в ультраметрических (это общеизвестно), при функционировании биосистем возникают процессы и подсистемы с обращаемыми отношениями транзитивности, требование целостности образа системы, который она использует для построения ультраметрики, прямо противоречит канторовскому определению множества и т. д.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: