Гусейнов Гасан - История всего: лекции о мифе

- Название:История всего: лекции о мифе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448341052

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Гусейнов Гасан - История всего: лекции о мифе краткое содержание

История всего: лекции о мифе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Это повествование представляет собой только один маленький пиксель из огромного полотна, которое целиком лежит в растительной области. И первые теории греческого мифа и вообще индоевропейской мифологии говорят о том, что мифы развивались и возникли как иносказания природы. Это этиологические мифы, или мифы о происхождении мира, – первые теории возникли там.

Если мы совершим прыжок в не такие отдаленные времена, туда, где царствует наука о душе – психология, – туда, где царит психоанализ, мы обнаружим новую картину. Оказывается, начиная с Вильгельма Вундта и заканчивая Юнгом, величайшие психологи конца XIX – начала XX столетия открыли миф как представление человеческого бессознательного и коллективного бессознательного, если говорить об архетипах Юнга.

Миф нужен этой науке как объяснительный механизм работы бессознательного, а в сущности – работы нашего сознания.

Самое «простое» представление о мифологии – это представление, которое восходит к Эвгемеру, ученому III века, и эта теория называется его именем. Представление о том, что мифы – это отложившиеся предания об исторических персонажах, которые были примерно такими же, как те исторические персонажи, которых мы знаем, но просто жили в глубокой древности, и документов никаких не осталось, письменности не было. Поэтому некоторые из этих персонажей слились с другими, дед оказался тождественен внуку, и таким образом сложились представления о Зевсе, об олимпийской семье и так далее. Это представление тоже довольно распространенное, представление, которое иногда считают материалистическим, потому что оно говорит нам о том, что есть некая реальность. Просто она очень далеко уходит корнями в глубокую древность, когда никаких достоверных сведений у нас об этом нет.

Есть представление о мифе, которое можно называть естественно-научным, и это тоже очень серьезное представление. Когда мы говорим о теории так называемого Большого взрыва, то чем не прообраз для этой теории греческое представление о хаосе: вот эта страшная пасть раскрывается, возникает пространство и время. Не есть ли это раннее представление о Большом взрыве? Само это представление о Большом взрыве как о событии тоже несет мифологические черты, потому что мы пытаемся назвать обычным именем процесс, очень трудно представимый с помощью обычных слов, которыми мы пользуемся. Вот почему миф оказывается в этой точке предтечей естественно-научного знания и точных наук.

Что такое вообще теория? Теория – это созерцание. Это такой взгляд на вещь, когда вещь говорит сама за себя. Поэтому всякий теоретик хотел бы максимально формализовать свою теорию, дать ей числовое выражение, перевести ее из описательного языка в язык или на язык, которым легко поделиться с другими, потому что это знание максимально формализовано. Это знание, которое можно выразить в числе. Тут же выясняем, что идея числа у греков – не только у Платона, но и до Платона, у Пифагора – это идея сакральная, это идея, которая представлялась древним, тайным знанием. Это в мифическом представлении греков чистая мистика, то есть знание, к которому можно приобщиться, только если ты посвящен. Если ты становишься мистом, если ты осваиваешь это таинственное знание недоступным для других людей способом. Конечно, это прямо противоположно современной науке, современная наука вся построена на идее абсолютной открытости и возможности передать знание, возможности освоить его и сделать доступным другим. Мифический взгляд прямо противоположный: это тайное, волшебное знание. Но ниточка, связывающая их, все-таки число и представление о числе, которое сложилось в недрах мифического представления о мире.

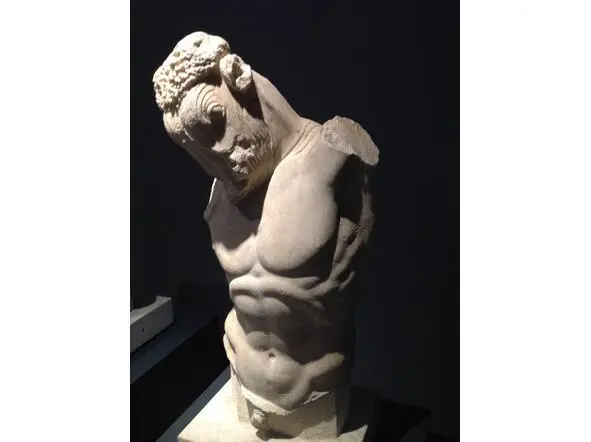

Поэтому, говоря об исследованиях греческой мифологии, мы оказываемся в точке, из которой можем пойти и в сторону поэзии, аллегорического толкования, и в сторону естественно-научного описания, и в сторону точной аналитической науки, и, наконец, мы можем просто любоваться изображениями.

Несмотря на необычайное богатство мифологической традиции, первые исследования мифов – наверное, до середины XIX века – рассматривали и изучали мифы как иносказание, как представление чего-то другого: другой истории, других социальных отношений или иносказаний об устройстве Вселенной. И только начиная, с одной стороны, с психологов, с Вундта, Фрейда, а с другой стороны, начиная со структурного метода, миф стал интересовать сам по себе, как самостоятельная структура. Одно из главных имен здесь, конечно, Клод Леви-Стросс, который внес огромный вклад в изучение мифологии самой по себе, мифа самого по себе, и все многочисленные исследователи, которые более или менее шли по его следам.

Особый интерес представляют исследователи мифологии, которые видели в мифе представление, изложение, пересказ, истолкование древних ритуалов.

Это тоже довольно древняя теория. Основания для ритуальной теории мифологии дали уже греческие трагики и комедиографы, потому что они представляли в сильно искаженном, видоизмененном спектакле толкование мифа иногда протонаучного толка. Толкование того, что происходило с Прометеем, с Эдипом. Если бы не эта познавательная, исследовательская линия уже у Еврипида и Софокла, то их последователи и исследователи из других областей науки не использовали бы греческий миф в качестве такого замечательного приема и в качестве материала для построения своих теорий.

Очень важна лингвистическая теория мифа – теория, представление о мифологии как о недрах, внутри которых зародился наш язык. Для меня, как филолога, главная исследовательская база и исследовательская теория, которая привязывает и толкует миф в связи с языком, – это теория Бронислава Малиновского, внесшего огромный вклад в понимание мифа именно как языка, как языка культуры. Развивая эти идеи, можно сказать, что и язык, на котором мы говорим, на котором мы пишем, с помощью которого мы думаем и без которого мы не думаем, – это тоже мифическая сущность. Это тоже миф.

Почему миф ускользает от периодизации

Минотавр

На какой вопрос пытается ответить миф. – Зачем нужна периодизация предметов исследования.

Великий шахматист Давид Бронштейн никогда не был чемпионом мира и не выигрывал крупных турниров по очень интересной причине: он довольно долго думал перед первым ходом. И это очень странно: человек ведь приходит, уже зная, у него есть какие-то заготовки. Почему же он сразу не делал первый ход, когда играл белыми? Очень долго думал – иногда 10—12 минут – в каждой партии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: