Матвей Бронштейн - Солнечное вещество (сборник)

- Название:Солнечное вещество (сборник)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Лекстор»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906122-03-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Матвей Бронштейн - Солнечное вещество (сборник) краткое содержание

(Лев Ландау, 1956 г.)

Солнечное вещество (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

После кислорода легко убрать и азот. Тут уж не медь нужна, а другой металл – магний. Нужно взять такие же фарфоровые трубки, но наполнить их не раскаленной медью, а раскаленным магнием. Из второй батареи в газометр будет вытекать не воздух, а воздух минус кислород и минус азот.

Ну, а как быть с аргоном? Ведь аргон – ленивый газ: он не соединится ни с магнием, ни с медью. Нет такого раскаленного металла, который мог бы впитать в себя аргон. Он пройдет через обе батареи и не застрянет в пути.

И гелий тоже ленив, он тоже не застрянет в раскаленных опилках. Вместе с аргоном он проскочит через обе батареи.

Как же отделить гелий от аргона? Как из смеси аргона с гелием добыть чистый гелий?

Рэмзэй долго ломал себе голову над этой задачей. Если бы можно было найти такое вещество, которое соединяется с аргоном, но не с гелием, – тогда задача была бы решена. Аргон застрял бы в этом веществе, как раньше застряли кислород и азот, и в газометре остался бы чистый гелий.

Но ведь в том-то и беда, что такого вещества в природе нет. Ни одно вещество не соединяется с ленивым газом аргоном.

Значит, аргон нельзя удалить тем же способом, каким был удален кислород и азот.

Задача казалась неразрешимой.

Ключ к решению

Только после долгого раздумья Рэмзэй понял, что ему делать. Он вспомнил, как поступают химики, когда из смеси спирта с водой нужно добыть чистый спирт.

Спирт испаряется быстрее, чем вода. Этим-то и пользуются химики. Они нагревают смесь. Первые порции пара, поднимающиеся над жидкостью, – это пары чистого спирта. Следующие порции – это смесь паров воды и паров спирта. А последним идет уже чистый водяной пар.

С первыми порциями пара де́ла немного. Стоит охладить этот пар, и он сразу превратится в чистый спирт.

А вот со следующими порциями, со смесью паров, возни больше. Их тоже собирают, тоже охлаждают, но в холодильник теперь течет уж не чистый спирт, а смесь воды и спирта. Эту смесь снова пускают в перегонный аппарат, снова нагревают, и вот опять поднимаются пары – сперва пары чистого спирта, а за ними и смесь, которую еще раз пускают в перегонку. И вся эта история повторяется до тех пор, пока не удается окончательно разлучить воду со спиртом.

Этот хлопотливый, но верный способ отделения одной жидкости от другой называется у химиков дробной перегонкой.

На этот раз Рэмзэй решил отделить дробной перегонкой гелий от аргона.

Но разве это возможно? Ведь дробной перегонкой химики разлучают жидкости, а гелий и аргон – газы.

Рэмзэй доказал, что это возможно. Нужно только превратить воздух в жидкость, а потом дать ему испариться. При перегонке составные части воздуха будут уходить из него не все сразу, а по очереди: сперва уйдет та, которая легче всего испаряется, а за ней и другие, которые испаряются медленнее.

Так дробная перегонка поможет отделить гелий от аргона.

Значит, остановка только за тем, чтобы сделать воздух жидким.

Для этого нужен очень большой холод: 192 градуса ниже нуля. При ста девяноста двух градусах воздух превращается в жидкость.

Нигде на земле такого мороза не бывает. Но люди научились создавать его сами.

Мороз в 192 градуса производят особые холодильные машины.

Почти в каждой хорошо оборудованной лаборатории вы найдете в наше время холодильную машину. Но в те времена, когда Рэмзэй занимался поисками гелия в воздухе, в целом мире существовали всего лишь три-четыре лаборатории, в которых сложными и громоздкими способами добывался жидкий воздух.

Рэмзэй был в большом затруднении. Для задуманной работы требовалось много жидкого воздуха. А он был редкостью.

Но тут Рэмзэю неожиданно повезло. На его счастье, как раз в ту пору, когда жидкий воздух был ему необходим, а достать его было негде, – в эти самые дни, как будто нарочно для него, изобрели холодильную машину, такую простую и удобную, что ее можно было завести в каждой лаборатории.

Два человека изобрели ее в одно и то же время. Они жили в разных странах и работали порознь. Но изобретенные ими машины устроены совершенно одинаково.

Изготовление холода

Если воздух сильно сжать, а затем дать ему быстро расшириться, он сразу охладится. На этом физическом законе и основано устройство холодильной машины.

В машину подают воздух. Мощные насосы сжимают его в узкой трубе, а затем выгоняют в просторную камеру. Тут он сразу расширяется и становится холоднее. Этим охлажденным воздухом охлаждают новую порцию сжатого воздуха, поступившую в машину. А расширившись, она становится еще холоднее. Второй порцией охлаждают третью, третьей четвертую, и наконец в машине наступает мороз в 192 градуса. Воздух так охлажден, что превратился в жидкость.

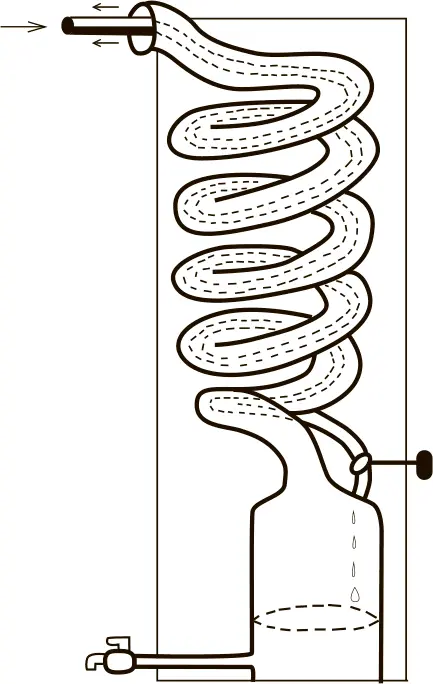

Машина для превращения воздуха в жидкость

Сжатый воздух втекает в машину по внутренней трубке, обозначенной на рисунке пунктиром. Попав в камеру, воздух расширяется, делается холоднее и возвращается по наружной трубе. Поднимаясь по наружной трубе, он охлаждает новую порцию сжатого воздуха, которая в это время опускается в камеру по внутренней трубке. В конце концов воздух превращается в жидкость и каплями стекает в камеру. Открыв кран, можно выпустить из машины жидкий воздух, как кипяток из самовара.

Теперь вся задачав том, чтоб он остался жидкостью, а не испарился вновь. Нужно защитить его от наружного тепла. Недостаточно держать его в обыкновенном леднике. Для него и ледник – баня. Он будет кипеть на льду, как на горячих угольях, кипеть самым настоящим образом – булькать, шипеть, плеваться и уходить паром в воздух. Выставьте его на пятидесяти-, шестидесяти-, восьмидесятиградусный мороз, отвезите его на северный полюс – он и там выкипит в одну минуту. Как же держать его в лаборатории, в комнатном тепле?

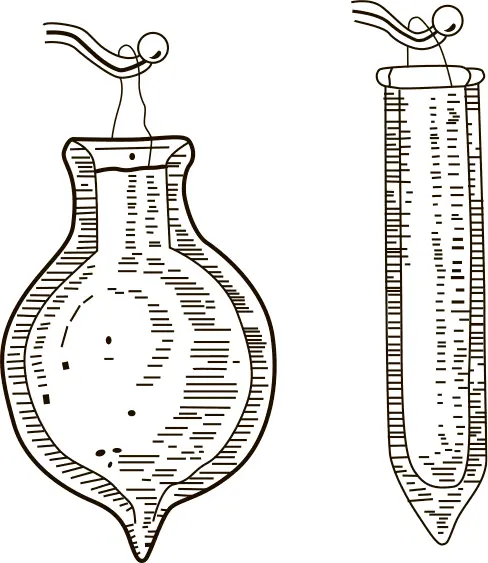

Есть такой стеклянный сосуд с двойными посеребренными стенками. Между внутренней и наружной стенкой – пустота: оттуда выкачан воздух. Пустота – это лучшая преграда для тепла. Тепло почти не проникает внутрь сосуда, и жидкий воздух часами остается у нас в плену.

Такие сосуды называются дьюарами. Их изобрел английский физик Джемс Дьюар.

Сосуды Дьюара

Дьюар сам приготовлял у себя в лаборатории жидкий воздух, но его способ превращения воздуха в жидкость был сложен и труден, а к тому же изобретатель хранил его в секрете.

Практичные и доступные холодильные машины были изобретены другими учеными – немцем Линде и англичанином Хэмпсоном.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Матвей Бронштейн - Солнечное вещество и другие повести, а также Жизнь и судьба Матвея Бронштейна и Лидии Чуковской [сборник]](/books/1143568/matvej-bronshtejn-solnechnoe-vechestvo-i-drugie-poves.webp)