Сергей Шевцов - Метаморфозы права. Право и правовая традиция

- Название:Метаморфозы права. Право и правовая традиция

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Высшая школа экономики»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-1125-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Шевцов - Метаморфозы права. Право и правовая традиция краткое содержание

Книга адресована специалистам в области философии, права, социальной и исторической психологии, теории культуры и политологии, а также всем, кто интересуется социальной философией и методологией изучения социальных проблем.

Метаморфозы права. Право и правовая традиция - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

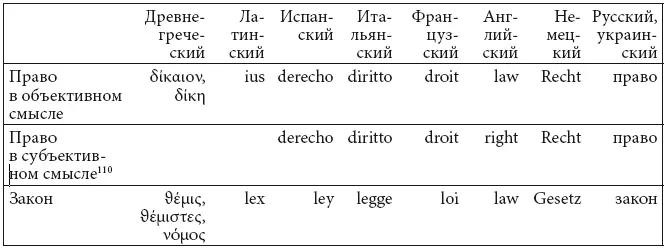

Что касается славянского термина право , то здесь большинство исследователей единодушны. Русский, украинский, белорусский, древнерусский, церковнославянский, болгарский, сербскохорватский, словенский, чешский, словацкий, польский термины происходят из праславянского *pravъ ‘прямой, правильный, невиновный’ [115] [Фасмер, т. III, с. 352; Преображенский, т. II, с. 121; Цыганенко, 1970, с. 364–365].

, развившегося из первоначального значения ‘вперед направленный’ [116] [Цыганенко, 1970, с. 365].

. Происхождение праславянского слова достоверной этимологии не имеет, что отмечал еще А. Мейе [117] См.: [Преображенский, т. II, с. 121].

. Вероятнее всего, это слово происходит от индоевропейского *prō– ‘вперед, впереди’ (Цыганенко) [118] [Цыганенко, 1970, с. 365].

, ‘вперед выступающий, вперед выходящий, идущий’ (Покорны) [119] [Pokorny, IX, S. 815]. Ю.С. Степанов считает, что эта этимология «не вызывает сомнений» [Степанов, 2004, с. 461].

, ‘значительный, видный; такой, какой должен быть’ (Преображенский) [120] [Преображенский, т. II, с. 121].

. Из этого же корня – латинский probus ‘добрый, честный, порядочный’. Собственно существительное право в интересующем нас значении – результат субстантивации краткого прилагательного среднего рода единственного числа *pravъ> правъ ‘истинный, такой, как надо’. Здесь опять-таки можно видеть согласие исследователей. Для значения ‘правая сторона, рука’ был термин десница, десная , старославянский – деснъ [121] [Фасмер, т. I, с. 506]. Преображенский дает вариант десьнъ [Преображенский, т. I, с. 182].

. Н.И. Толстой возводит его к индоевропейскому *decksto, *dekstvo, *deck-stero [122] См. также: [Loth, 1912, p. 255–256]. Цит. по: [Толстой, 1997, с. 151]. Интересно наблюдение Ж. Лота, что для левой стороны не существует общеиндоевропейского слова. Это понятие выражалось разными словами, и сегодня каждый из этих терминов редко распространяется больше, чем на два-три языка. Он связывает это с табуированием левой стороны. О том же: [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, т. II, с. 807].

. В праславянском языке этот индоевропейский корень дал *desьnъ [123] [Толстой, 1997, с. 151].

.

Право в субъективном смысле [124] Г. Берман утверждает (и я согласен с его утверждением), что ни ius, ни δίκαιον не содержали значения субъективного права. «Римское право признавало субъективные обязанности (обязательства), но не признавало объективных прав. То же самое, между прочим, относится и к греческому, и к еврейскому праву» [Берман, 1999, с. 317]. Даже то, что мы сегодня описали бы как право гражданства, понималось греками иначе – как своего рода стратификация или статусное, а не правовое распределение. Это очень важная черта, но здесь мы просто отметим ее.

Второе методологическое отступление

Этимология – соблазнительный, но сомнительный источник. Не из имен нужно изучать и исследовать вещи, – говорит Сократ в «Кратиле», – но из них самих [Платон, т. I, c. 679]. Принципы этимологии и ее применимость часто служат предметом критики самих этимологов. «Пока же этот вопрос (о критериях надежности. – С. Ш .) не поставлен надлежащим образом, и строгие критерии правильности (истинности) при этимологическом анализе заменяются интуицией, которая – в конечном счете – обычно зависит от уровня знаний и личного опыта того или иного этимолога» [125] [Топоров, 2005, с. 22].

. Вместе с тем этимология позволяет заглянуть туда, куда не добраться иными средствами. И в данном случае она очень важна: сама проблема вынуждает к этому. Имея дело с предметом, вокруг которого уже несколько веков ломаются копья и кипят страсти, будет излишней расточительностью пренебрегать возможностями, предоставляемые языком.

Кроме того, существуют некоторые основания для вмешательства в «святая святых» лингвистики, каковой искренне считаю этимологию. В.Н. Топоров в цитированной выше статье приводит афоризм, приписываемый А. Мейе: «Все хорошие этимологии уже найдены, а те, что не найдены, – нехороши». Этимологии конструируются по сложному составному набору принципов, в каждом отдельном случае эти принципы разнятся, но все же для лингвистов на первом месте остаются принципы чисто лингвистические. Меня же куда более интересует семантика, которая для лингвистов только один из компонентов анализа, часто – далеко не главный. Приведенные выше этимологии (и многие из тех, которые еще будут приведены) сложились давно, в начале прошлого – конце позапрошлого века, а то и раньше. Существенного изменения за 100 прошедших лет они не претерпели. Но за эти 100 лет возникли и стали стремительно развиваться некоторые новые научные дисциплины и новые направления в прежних. В данном случае меня больше интересуют культурология, сравнительное правоведение, логический анализ языка, исследование ментальности и др. Мне представляется, что анализ семантики ряда терминов без учета данных этих новых дисциплин сегодня немыслим. Топоров пишет: «В каком объеме “традиционные принципы” этимологии включают в себя экскурсы в нелингвистические области, сказать трудно» [126] [Там же, с. 23].

. Но то, что они должны быть если не включены, то учитываться, это несомненно.

Cчитаю нужным высказать несколько предположений, относительно семантики терминов, относящихся к праву. По моему мнению, связь между понятием «право» и правой стороной восходит к периоду куда более древнему, чем формирование национальных языков. В. Пизани формулирует одну из основных норм семантики: «…Новое значение, воспринятое словом, уже существовало как вторичное при предшествующем употреблении слова» [127] [Пизани, 2001, с. 145].

.

Могло ли значение ‘правая сторона’, ‘правая рука’ быть присуще слову (словам), обозначающему «право» ( droit, diritto, derecho, right, Recht, право, правда )? Это кажется маловероятным еще и потому, что термин для правой руки существовал – он восходил к индоевропейскому *decks-to (фр. destre , итал. destro , исп. diestro , др. – англ. swiðra , др. – верх. – нем. zeso , ст. – слав. деснъ ) [128] [Шайкевич, 1959, с. 61].

. Нет сомнения, что оппозиция правый/левый восходит к очень глубокой древности и характерна не только для индоевропейских народов [129] [Шайкевич, 1959; Толстой, 1997, с. 144].

. С.М. Толстая характеризует ее как универсальную семантическую оппозицию, «в которой пространственные отношения получают аксиологическую интерпретацию: правый соотносится с положительным значением (счастье, удача, здоровье, плодородие и т. п.), а левый – с отрицательным (беда, неудача, болезнь, неурожай и т. п.)» [130] [Толстая, 2009, с. 233].

. Как часть системы универсальных основных признаков (бинарных оппозиций) ее толкуют Вяч. Вс. Иванов и В.Н. Топоров на обширном и разнородном материале [131] [Иванов, Топоров, 1974, с. 259–304].

. Это противопоставление получает широкое распространение в повседневной жизни и находит свое отражение, в частности, в славянских заговорах, гаданиях, поговорках и других формах [132] [Иванов, Топоров, 1965, с. 91–98; Толстой, 1995, с. 153–156; Толстая, 2009, с. 233–237].

. Важность этой оппозиции для индоевропейской культуры отмечают Т.В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов [133] [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, т. II, с. 783–784].

. Относительно ряда действий строго предписывалось, что их можно делать только правой рукой, например, держать серп во время жатвы, совершать определенные ритуальные действия и др. Для архаической культуры это неудивительно: еще даже моих ровесников-левшей в школе в обязательном порядке переучивали писать правой рукой, в армии исключалась возможность отдавать честь левой рукой, левой рукой нельзя креститься (даже левшам), на площадях советских городов Ленин бодро указывал правой рукой путь в будущее (уверен, что идея поставить тот же памятник в зеркальном варианте рассматривалась бы как подрывающая устои общества и государства). При этом рука понималась как символ власти и даже как сама власть: значение индоевропейского *mHr-/n-(t[h]) не только ‘рука’, но и ‘власть, отдавать во власть, править’ [134] [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, т. II, с. 806–807].

.

Интервал:

Закладка:

![Сергей Моисеев - Философия права [Курс лекций]](/books/1069292/sergej-moiseev-filosofiya-prava-kurs-lekcij.webp)