Владимир Турчанинов - Технология кровельных и гидроизоляционных материалов

- Название:Технология кровельных и гидроизоляционных материалов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2012

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Турчанинов - Технология кровельных и гидроизоляционных материалов краткое содержание

Технология кровельных и гидроизоляционных материалов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Групповой состав битумов представлен маслами, смолами, асфальтенами, карбенами, карбоидами, асфальтогеновыми кислотами, парафинами.

Указанные компоненты группового состава различаются между собой химическим составом, длиной и типом молекулы, свойствами, содержанием в битуме.

Масла – растворяются в бензине или эфире. Молекулярная масса – от 300 до 600; содержание в битуме – от 30 % до 60 %.

Смолы – молекулы циклические или гетероциклические, молекулярная масса – от 600 до 1000; высокое содержание S, O, N обусловливает их повышенную поверхностную активность (адгезию); содержание в битумах – от 20 % до 40 %.

Асфальтены – твердые неплавкие вещества плотностью более 1 г/см 3, молекулярная масса изменяется от 1200 до 6000; в бензине нерастворимы; растворимы в хлороформе и горячем бензоле; содержание в битуме – от 10 % до 40 %; повышают температуростойкость, вязкость и твёрдость битумов; под действием ультрафиолета переходят в карбены.

Карбены и карбоиды – содержатся в крекинг-битумах в количестве от 1 % до 3 %. По свойствам карбены близки асфальтенам, но содержат больше углерода и имеют большую плотность; растворимы только в сероуглероде CS 2. Карбоиды не растворимы в известных растворителях.

Асфальтогеновые кислоты растворяются в этиловом спирте, полярны, относятся к ПАВ. Содержание в битумах достигает 3 %. Обеспечивают высокую адгезию битумов к каменным материалам.

Парафины – твердые метановые углеводороды. Ухудшают свойства битумов (повышают хрупкость). В битумах содержатся в количестве от 6 % до 8 %.

По внутреннему строению битумы – коллоидная система, дисперсной средой в которой является раствор смол в маслах, а дисперсной фазой – асфальтены, карбены и карбоиды с размером частиц от 18 до 20 мкм.

5.1.1.2 Получение битумов

Природные битумы образовались из нефти под воздействием биологических и климатических факторов, в результате чего из нефти частично испарялись лёгкие соединения, происходили процессы окисления и полимеризации.

Содержатся в пористых горных породах либо скапливаются на поверхности земной коры в виде озёр. Содержание битума в породах составляет от 5 % до 20 %.

Нефтяные битумы получают при переработке нефти следующими способами:

1) атмосферно-вакуумной перегонкой получают остаточные битумы – гудроны;

2) окислением нефтяных остатков (гудронов) кислородом воздуха – окисленные битумы;

3) окислением (путём продувки воздухом) крекинг-остатков, образующихся при переработке мазута способом крекинга (при высоких температурах и давлениях) – крекинговые битумы.

Наиболее распространены окисленные битумы. Характер процесса окисления определяется исходной температурой размягчения гудрона (от 18 °С до 22 °C по КиШ – прибору «кольцо и шар»), расходом воздуха, продолжительностью и температурой окисления (от 250 °С до 280 °C).

Окисление может осуществляться в аппаратах периодического либо непрерывного действия. Агрегатами периодического действия являются аппараты полуколонного типа, при объединении их в группу из трёх аппаратов они могут работать по непрерывной схеме.

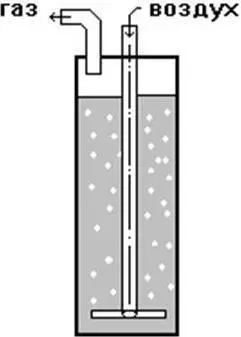

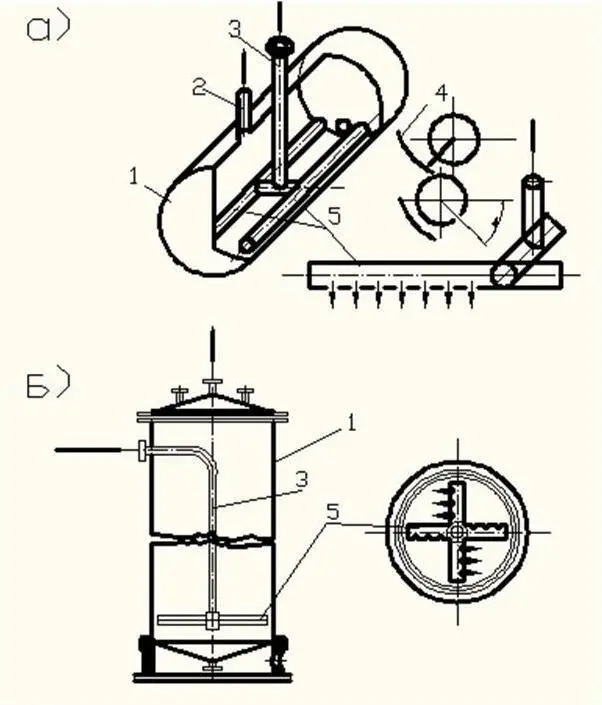

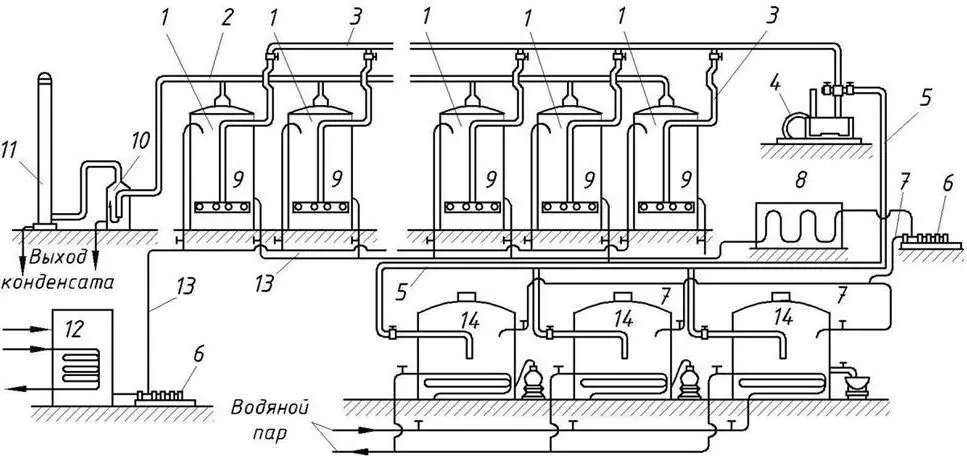

Схема работы аппарата полуколонного типа представлена на рисунке 25, а конструктивные особенности подобных аппаратов на рисунке 26. Технологическая схема окисления битума в этих установках изображена на рисунке 27.

Рисунок 25 – Полуколонный аппарат

1- корпус; 2 – штуцер для отвода газа; 3 – стояк; 4 – часть стенки корпуса; 5 – маточник

Рисунок 26 – Схема маточников (барботеров) в горизонтальном (а) и вертикальном (б) конвертерах

Аппарат полуколонного типа представляет собой вертикально расположенный цилиндрический сосуд диаметром 2,5 м и высотой 15 м. Рабочая вместимость 50 м 3. По центру расположена труба для подачи воздуха, которая до дна не доходит на расстояние от 0,5 до 0,6 м и заканчивается крестообразным барботёром. Последний имеет отверстия, расположенные под углом 30° к осям труб. Через отверстия подаётся воздух под давлением 0,2 МПа, под действием струй которого битум приводится во вращение, а воздух поднимается вверх, насыщая и окисляя битум.

1 – битумный куб; 2 – труба для отвода отработанного воздуха и газа; 3 – труба для подачи воздуха; 4 – компрессор; 5 – воздушная магистраль; 6 – насосы; 7 – магистраль для подачи битума; 8 – холодильник для охлаждения битума; 9 – маточник; 10 – газосборник; 11 – дымовая труба; 12 – теплообменник (ёмкость) для тяжелого нефтяного остатка; 13 – магистраль для подачи гудрона; 14 – раздаточник

Рисунок 27 – Технологическая схема производства окисленного битума в установках периодического действия

Горизонтальные конвертеры имеют емкость 35 м 3, диаметр 3 м и длину 5 м.

Внутри конвертера на расстоянии от 0,3 до 0,5 м от дна расположены две трубы с отверстиями, направленными вниз под углом 45 °. Размеры отверстий увеличиваются от середины к концам труб. Эти трубы-маточники (барботеры) по середине соединены общим патрубком с приваренным к нему стояком (такая же труба). Конец стояка выведен наружу, по нему подается воздух от воздуходувки в барботеры. Вверху корпуса имеется штуцер для отвода газов из конвертера, люк с крышкой для наблюдения и штуцеры для установки измерительных приборов. Конвертеры облицованы кирпичом; снизу имеются топки для сжигания топлива – газа или мазута.

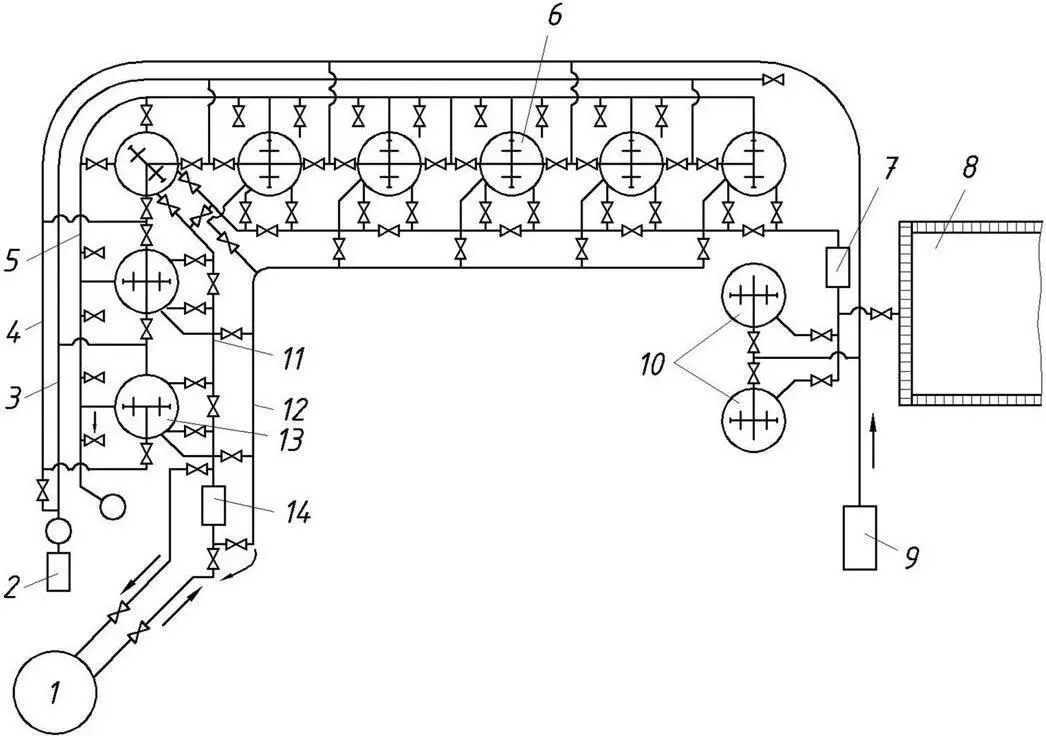

1 – ёмкость для сырья; 2 – компрессорная установка; 3 – воздушная магистраль; 4 – паровая магистраль; 5 – обратная воздушная магистраль с ловушками; 6 – битумные кубы; 7 – насос; 8 – аварийная ёмкость; 9 – парообразователь; 10 – раздаточник; 11 – подающая магистраль; 12 – обратная магистраль; 13 – насос; 14 – куб

Рисунок 28 – Технологическая схема производства окисленного битума в установках непрерывного действия

Нефтяной битум более высокого качества получается в аппаратах трубчатого типа, работающих по непрерывной схеме. Трубчатый реактор состоит из серии вертикальных труб диаметром 200 мм и высотой 10 м, соединенных между собой переходными звеньями. Общая длина труб реактора – 310 м, рабочая вместимость – 9,75 м 3.

С одного конца реактора осуществляется подача в него воздуха и битума – исходного и рециркулята, – а другой конец реактора соединен с сепаратором, где происходит отделение газа от битума. Газ сжигается в печи дожига, а битум частично идет на рециркуляцию, а частично в продуктовый бак.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: