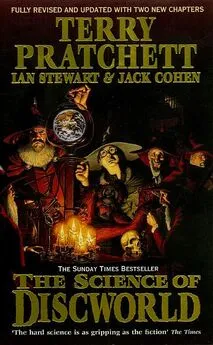

Терри Пратчетт - Наука Плоского мира. Книга 4. День Страшного Суда

- Название:Наука Плоского мира. Книга 4. День Страшного Суда

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 1 редакция

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-90878-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Терри Пратчетт - Наука Плоского мира. Книга 4. День Страшного Суда краткое содержание

В четвертой книге цикла «Наука Плоского мира» Терри Пратчетт, профессор Йен Стюарт и доктор Джек Коэн создают мозгодробительную смесь литературы, ультрасовременной науки и философии в попытке ответить на ДЕЙСТВИТЕЛЬНО большие вопросы – на этот раз о Боге, Вселенной и, честно говоря, Обо Всем.

Впервые на русском языке!

Наука Плоского мира. Книга 4. День Страшного Суда - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Правда, в то время моделирование занимало слишком много компьютерного времени, поэтому были проанализированы лишь некоторые сценарии предполагаемого инцидента. Когда компьютеры стали быстрее, даже усложнившиеся математические модели стало возможным обрабатывать гораздо быстрее и проще. Тогда-то и выяснилось, что большинство осколков Тейи образовали бы как раз Луну, а на земную мантию их не хватило бы. Но как же в таком случае нам быть с одинаковым их составом?

До 2012 года принималось допущение, что по своему химическому составу Тейя была похожа на земную мантию. Но как же вышло, что мантия и Тейя имели практически одинаковый состав? На решение этой проблемы были брошены все силы сторонников теории. Если ответить: «Ну, так вот уж получилось» – такой же ответ можно дать и на вопрос о Луне, причём не прибегая ни к какой дополнительной сущности в виде Тейи. Таким образом, теория Тейи зиждется на том же поразительном совпадении, которое и пытались объяснить с её помощью.

Во втором издании «Науки Плоского мира» мы охарактеризовали эту ситуацию как «потерю нити», а Йен продублировал подобное мнение в своей «Математике жизни». Очевидно, то же самое пришло в голову и Андреасу Ройферу, исследовавшему с коллегами сходный сценарий в июле 2012 года. Однако новая гипотеза имела одно отличие. Учёные предположили, что импактор был намного крупнее Тейи (или Марса) и двигался с бо́льшей скоростью. Это вовсе не было столкновением лоб в лоб. «Злодей» лишь вскользь задел Землю и, как говорится, смылся с места преступления. Большая часть выброшенного вещества, таким образом, принадлежала Земле, в то время как импактор потерял совсем немножко. Новая теория также согласуется с расчётами угловых моментов и предполагает, что состав Луны и мантии должен быть даже более похожим, чем принято считать. Для подобного утверждения имеется ряд доказательств. Цзюньцзюнь Чжан с командой провели повторный анализ образцов лунного грунта [40] Junjun Zhang, Nicolas Dauphas, Andrew M. Davis, Inigo Leya and Alexei Fedkin. The proto-Earth as a significant source of lunar material, Nature Geoscience 5 (20X2) 251-255.

, доставленных «Аполлонами». Оказалось, что соотношение изотопов титана-50 ( 50Ti) и изотопов титана-47 ( 47Ti) на Луне «идентично их соотношению на Земле с точностью до 0,000004».

Впрочем, это только одна из возможных альтернатив. Матийя Чук и его коллеги продемонстрировали, что подобный химический состав лунного грунта мог возникнуть, если во время столкновения Земля вращалась с большей скоростью, нежели сейчас: один оборот за несколько часов. От скорости вращения зависит количество выброшенного вещества. Впоследствии, по их мнению, гравитация Солнца и Луны могла замедлить вращение Земли до ее нынешнего 24-часового цикла. Робин Кануп получил аналогичные результаты, использовав модель, в которой Земля вращалась лишь чуть быстрее, чем теперь, зато импактор был намного крупнее Марса.

Это тот самый случай, когда pan narrans был до того увлечён историей, что запамятовал, зачем она была придумана. Совпадение, которое она, по идее, должна была объяснить, совершенно исчезло из поля зрения интерпретаторов, чьи новые версии захватили всю сцену, оставив пресловутое совпадение за кулисами. Однако как раз сейчас наша обезьяна-сказочник переосмысливает эту историю, на сей раз не забывая уделять должное внимание сюжету.

В философском смысле главным вопросом является вопрос об истоках нашей Вселенной. Мы займёмся им в главе 18. Впрочем, самый загадочный и куда более близкий нам вопрос – это происхождение жизни на Земле.

Так откуда мы взялись, в конце концов?

Наша собственная неспособность создать жизнь с нуля или на худой конец понять, как этого достичь, заставляет нас воображать, будто природе для создания жизни понадобилось нечто из ряда вон выходящее. Может быть, это и так, а может, и нет, ведь сложный мир никогда не стремился быть понятым людьми. Не исключено, что возникновение жизни было предопределено с того момента, когда система жизнеобразующих элементов усложняется до определённого уровня. И нет никакой сокровенной тайны, которая могла бы озарить нам путь. Тем не менее для объяснения природных феноменов хочется какой-нибудь убедительной истории, понятной на человеческом уровне. Ведь с точки зрения pan narrans именно это и есть «объяснение», в то время как наука толкует о происхождении жизни обескураживающе сложно и запутанно, постоянно вдаваясь в нюансы. Похоже на то, что подобный подход вообще не может сложиться в связную историю. Кто знает, может быть, даже если бы мы сумели вернуться назад и своими глазами увидеть, что там к чему, мы всё равно ничего бы не поняли.

Тем не менее, хорошенько поискав, мы можем раскопать истории, в которых будут содержаться вожделенные подсказки.

Большинство научных гипотез о происхождении жизни сводят процесс к двум этапам: абиогенный и биогенный. Зачастую проблему упрощают ещё более, сводя рассмотрение к процессам неорганической химии до появления жизни и органической – после. Иначе говоря, к двум основным разделам химии. Органическая химия изучает большие, сложные молекулы, образованные с участием атомов углерода, а неорганическая – всё остальное. Органическая химия напрямую связана с формой жизни, существующей в Круглом мире. Однако было бы непростительной ошибкой думать, что проблема происхождения жизни ограничивается этой простой, но вполне случайной парой категорий. Органические молекулы, вернее всего, существовали и до того, как их начали использовать организмы. Поэтому попытка представить возникновение жизни как внезапный скачок от неорганической химии к органической в принципе неверна и путает божий дар с яичницей.

Да, были времена, когда жизни не существовало, и наступило время, когда она возникла. Но произошло это отнюдь не нежданно-негаданно: раз! – и вот она, жизнь. Был долгий, возможно, даже очень долгий переходный период так называемого мезабиоза, то есть промежуточного состояния, занявшего миллионы лет, в ходе которых химия, как органическая, так и неорганическая, создавала жизнь. Это был длительный процесс, без отправных и конечных точек.

Было предложено немало альтернативных путей, по которым могла возникнуть жизнь. Ещё в 80-е годы Джек насчитал 35 различных правдоподобных, по его мнению, гипотез. Сейчас их количество, наверное, приближается к нескольким сотням. Осознание того, что в результате мы можем так никогда и не узнать, как именно жизнь возникла, действует отрезвляюще. А ведь это вполне вероятно. Вернее всего, путь, который она избрала, был одним из тысяч, до которых мы пока не додумались. Некоторым из нас достаточно просто знать, что всё началось с химии и закончилось биохимией; другим, прежде чем они поверят, что стоят на правильном пути, нужно увидеть жизненные формы на уровне бактерий, созданные в лабораторных условиях. А кое-кто, даже увидев живого слона, синтезированного в пробирке, будет настаивать, что его дурачат.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Марк Берроуз - Магия Терри Пратчетта. Биография творца Плоского мира [litres с оптимизированными иллюстрациями]](/books/1147889/mark-berrouz-magiya-terri-pratchetta-biografiya-tvor.webp)