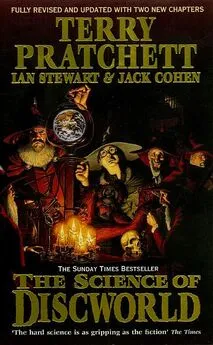

Терри Пратчетт - Наука Плоского мира. Книга 4. День Страшного Суда

- Название:Наука Плоского мира. Книга 4. День Страшного Суда

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 1 редакция

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-90878-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Терри Пратчетт - Наука Плоского мира. Книга 4. День Страшного Суда краткое содержание

В четвертой книге цикла «Наука Плоского мира» Терри Пратчетт, профессор Йен Стюарт и доктор Джек Коэн создают мозгодробительную смесь литературы, ультрасовременной науки и философии в попытке ответить на ДЕЙСТВИТЕЛЬНО большие вопросы – на этот раз о Боге, Вселенной и, честно говоря, Обо Всем.

Впервые на русском языке!

Наука Плоского мира. Книга 4. День Страшного Суда - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Третий домен – эукариоты – отличается наличием ядерных клеток. Сюда входят и сложные «многоклеточные» организмы, от насекомых и червей до слонов и китов. Ну и, конечно же, мы с вами. Кроме того, этому домену принадлежит множество одноклеточных организмов. Последовательность РНК указывает, что первый большой раскол Древа жизни произошёл, когда бактерии отделились от своих предков-архей. Затем ветвь расщепилась на архей и эукариотов. Таким образом, мы приходимся куда более близкими родственниками археям, нежели бактериям.

Вирусы не включены в эту систему, поскольку до сих пор неясно, можно ли их считать живыми, ведь большинство из них не могут самостоятельно размножаться. Раньше считалось, что существовало два пути возникновения вирусов. Некоторые их них – это аллель дикого типа, покинувшая свой геном и начавшая паразитировать на других существах, присваивая их генно-копировальную технику. Другие – это безнадёжно измельчавшие бактерии или археи. Они настолько погрязли в своём паразитическом существовании, что потеряли всё, кроме своих генов. Время от времени кто-нибудь из дилетантов, физиков или биологов-бунтарей (которым следовало быть более осмотрительными) предлагают идею, что, раз вирусы настолько просты, они наверняка реликты седой старины, дожившие до наших дней. Эта, безусловно, ошибочная точка зрения берёт своё начало в не менее ошибочном принципе, что и причисление амёбы к предкам только потому, что она простая. В действительности же существует множество видов амёб, некоторые из которых обладают клеточными структурами, несущими гены, и имеют по 240 хромосом, тогда как у нас с вами едва набирается 46. В каком-то смысле амёбы сложнее людей. Зачем им так много хромосом? А вот зачем: чтобы нормально функционировать, амёбе требуется уместить всю свою организацию в крошечное пространство.

В 2009 году Брюссоу написал статью, озаглавленную «Мнимая универсальность Древа жизни, или Место вирусов в живой природе», [41] Harald Brüssow, The not so universal tree of life or the place of viruses in the living world, Philosophical Transactions of the Royal Society of London В 364 (2009) 2263-2274.

в которой он указывает, что прекрасное и ставшее уже знаковым дарвиновское Древо жизни, взятое из иллюстрации к «Происхождению видов», у корней выглядит довольно беспорядочным из-за так называемого горизонтального переноса генов. Бактерии, археи и вирусы не просто с заразительным энтузиазмом обмениваются генами, они ещё умудряются встраивать их в геномы высших животных или, напротив, удалять. Таким образом, ген одной бактерии может происходить от другой бактерии или археи, или даже от животного либо растения.

Основные агенты такого обмена – вирусы, которых на нашей планете огромное множество, вероятно, раз в десять больше, чем всех других форм жизни вместе взятых. Может показаться, что за всем этим коловращеньем генов «родословную» отдельно взятой бактерии проследить практически невозможно. И уж тем более не представляется возможным проследить «родословную» вирусов. Как ни странно, это не так. Вернее, не совсем так. Подсказки кроются в определённом порядке, в котором выстроены гены вирусов, а также в видах организмов, на которых они паразитируют. Некоторые паразитируют как на бактериях, так и на археях, поэтому можно с уверенностью сказать, что такое положение дел возникло ещё до разделения этих групп. Более того, у подобных вирусов имеется РНК-геном. Брюссоу довольно убедительно доказывает, что эти особенные вирусы могут являться реликтами Мира РНК. И именно заражение древних организмов ДНК-содержащими вирусами могло встроить ДНК в наследственность всех известных нам существ, вокруг геномов которых сейчас столько суеты. Так что изредка оказываются правы даже бунтари и физики, пусть и исходившие из ложных предпосылок.

Похоже, нам нужно по-новому взглянуть на роль РНК в жизни современных организмов. Согласно общепринятой истории, которая не менялась вот уже некоторое время, РНК служит скромным курьером, передающим наиважнейшее послание от последовательности ДНК рибосомам – крупным молекулярным структурам, синтезирующим белок. Имеются также короткие РНК, передающие рибосомам необходимые для синтеза аминокислоты. Рибосомы состоят, в свою очередь, из нескольких видов РНК. Некоторые исследователи считают их центральным элементом клеточного белкового «производства».

Тем не менее описанная история вскоре может измениться.

В последние десять лет произошла настоящая революция в биологии нуклеиновых кислот, и почти все новации касались РНК. Матричная и транспортная РНК выполняют всего лишь самые прозаические работы для клеток. Однако у них есть куда более интересная (прежде мы употребили слово «прозаическая», а теперь, наверное, надо сказать «поэтическая») роль. Прежде ДНК считалась главнейшей молекулой в клетке, а синтез белка – основной её функцией (в некоторых учебниках так утверждается до сих пор). Нити ДНК, занимающиеся синтезом белка при помощи транскрипции матричной РНК, назывались генами. Нити ДНК, расположенные по соседству, но не задействованные в синтезе, считались «мусорными генами», бесполезными для организма. Они якобы просто занимали место, являясь случайным, побочным продуктом прошлого, но поскольку воспроизвести их ничего не стоило, эволюция и не стала от них избавляться.

И на самом деле существует огромное количество остатков старых генов, множество последовательностей, сохранившихся от древних вирусных атак, которые действительно могут быть «мусором». Тем не менее оказалось, что, даже если какие-то отрезки ДНК не участвуют в создании белков, почти вся ДНК, расположенная в промежутках между генами, транскрибируется в молекулы РНК. Именно эти молекулы образуют главную систему управления клетки: следят за тем, когда и какие гены нужно активировать, и определяют сроки существования различных матричных РНК. У бактерий они также контролируют гены, однако, кроме того, их субпопуляция защищает клетки бактерий от нападения вирусов, образуя примитивную иммунную систему. Если ДНК – это «первая скрипка», то РНК – весь остальной «оркестр».

С лёгкостью разобравшись во всё этом, мы можем переходить к рибосомам – молекулярным фабрикам, «собирающим» белки. Рибосомы – небольшие частицы, в основном образованные из РНК. У бактерий, архей, животных, растений и грибов каждая клетка имеет свой собственный комплект рибосом. На протяжении всей их жизни там сохраняются одни и те же РНК, пусть и окружённые различными белками.

Ведущим представителем относительно новой науки, биосемиотики, изучающей молекулярные коды жизни, является Марчелло Барбьери. Вероятно, вы слышали о генетическом коде, то есть о пути, по которому рибосомы превращают тринуклеотиды ДНК в различные аминокислоты, из которых состоят белки. Барбьери обратил внимание на то, что существуют сотни подобных кодов: от инсулина, связанного с рецепторами на поверхности клетки и оказывающего на неё различные воздействия, до запахов, таких как феромон в моче самца мыши, влияющий на эстральный цикл самки. Всё это – следствие перевода языка химии (разных гормонов и феромонов) на язык физиологических процессов. Таким образом, генетический код далеко не единственный. В биологии коды встречаются повсеместно. С этой точки зрения ключевым элементом в синтезе белков является не ДНК, устанавливающая правила, и не матричная РНК, передающая рецепт по эстафете, – нет, ключевым элементом оказывается рибосома, которую, продолжая аналогию, можно сравнить с фармацевтом, составляющим рецепт.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Марк Берроуз - Магия Терри Пратчетта. Биография творца Плоского мира [litres с оптимизированными иллюстрациями]](/books/1147889/mark-berrouz-magiya-terri-pratchetta-biografiya-tvor.webp)