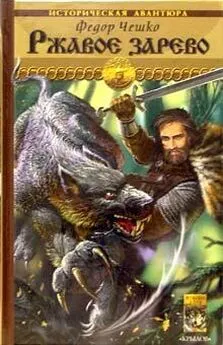

Федор Чешко - Ржавое зарево

- Название:Ржавое зарево

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Крылов

- Год:2005

- Город:СПб.

- ISBN:5-9717-0084-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Федор Чешко - Ржавое зарево краткое содержание

Продолжение книги «Урман».

Не без труда удалось Кудеславу перебраться из глухоманной вятской общины в Навий Град, который еще очень не скоро получит громкое имя Господин Великий Новгород. Однако и в новом краю то ли боги ведомые и неведомые а то ли сама судьба не дает Урману зажить обычной спокойной жизнью. Что-то непонятное и очень тревожное потянулось за ним из родных чащоб в Приильменье. И над миром все разгорается проклятое ржавое зарево. И опять не разберешь, кто твой друг, а кто враг.

Ржавое зарево - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Пожалуй, Мечник уже готов был верить во что угодно. Особенно после того, как разглядел непривычного вида траву, густо обливающую бугор по левую сторону от каменной улитки-тропы.

Трава — не трава, вьюн — не вьюн… Длинные ползучие стебли, узкие остроконечные листья… Давным-давно, когда не прозывали еще Кудеслава ни Мечником, ни Урманом, когда даже Кудеславом никто не кликал его, малолетнего… В ту далекую пору мать, чтимая ближними и дальними соседями как знахарка-исцелительница, показывала ему эти глянцевитые темно-зеленые крестовинки… Нет, те, давние, были тусклыми, мертвыми, потому что привезли их издалека. Растет такая трава в краях, лежащих к полудню и от вятских чащоб, и от Приильменья. В тех краях, где Великий Лес и Великая Степь схлестываются, мешаются друг с другом россыпью перелесков да луговин. Зовут это растение барвнем-барвинком; по рассказам матери, только его могучей неявною силой можно оберечь человека от выпивающей кровь и душу студеной любви шутовки-болотницы. Сила невзрачного растения идет от Хорса — недаром цветы его повторяют собой знак светотворящего бога, недаром расцветает оно не как прочие цветы, по теплыни, а зимою, под снегом — это Хорс взлелеивает искры своего тепла в самом сердце Морены…

По мере того как, следуя тропинке, Мечник не столько поднимался на бугор, сколько огибал его, густое цельное укрывало невесть откуда взявшегося в здешних местах барвинка сменилось такими же густыми порослями сперва подснежника, потом — тенелюбивой лесной фиалки, которая ни за что не могла бы прижиться на открытом склоне (да еще и подобным множеством)… А по правой руке пространство меж двумя извивами дорожки тесно заросло чередой… Растенья, цветущие зимой, потом те, лишь благодаря лопнувшим бутонам которых и удается не принять за случайную оттепель первое дыхание нарождающейся весны, а вслед за ними — истинно вешний цвет, потом — летний… Похоже, от морозов до новых морозов Цветение обегает этот бугор подобно извивам каменной улитки-тропы, проявляя и отмечая собою кажущееся людям плавным перетекание одной поры года в другую…

Близилась, наплывала на Мечника вершина бугра все отчетливей различалась дряхлая береза… Лишь потрудись хоть чуточку не отрывать взгляд от увечного дерева, и окажется, что ты неподвижен, а береза, мнящаяся в призрачном обманчивом свете чем-то живым, медленно поворачивается перед тобой, раскручивая тремя вскинутыми ветвями-лапами звездную бездну неба…

Береза…

Чем ближе подходил к ней Кудеслав, тем явственней слышался ему какой-то прозрачный звон — безумолчный, невесомый, чистый… Ни крепнущее (не потому, что делалось сильнее, а оттого, что ежели по прямой, то уж рукой подать) шкварчание смолистой лучины, ни бормотанье сидящего у древесных корней старца — ничто не могло заглушить этот звук. Звук. Звон. А не журчание ли? Журчание медленных древесных соков? Или… Или, может быть, это волны времени обнаруживают себя, набегая на неведомую преграду?

Наверное, последняя догадка была самой верной. Потому что со временем на вершине колдовского бугра творилось неладное. После всего слышанного от Корочуна о реках и берегах да под влиянием вынужденно медленного кружения вокруг горба Мечнику сразу подумалось о водовороте… Верней, о времявороте… Да леший же раздери всю округу вместе с ее обитателями! Скажи кто Кудеславу еще вчера, будто его, Кудеславова, голова станет по собственной воле рождать подобные, с позволенья сказать, слова — Мечник бы такого пророка по уши в землю вогнал. «Времяворот»… Мерзость…

А как сказать иначе?

Что вообще тут говорить, если у дерева одна ветка зеленеет, другая окружена стайкой облетевших листьев (именно «окружена» и именно «облетевших» — вниз не падают, но под ветром колышутся так вольно и широко, что сразу видать: на ветви они не держатся)… А третья ветка искристо серебрится в звездном сиянии, поскольку обросла густым да пушистым инеем…

Проклятая ночь!

Проклятый старик!

— Будет, человече! — Это как раз старик отозвался на Кудеславовы мысли. — Здесь не место для ругани да проклятий. Здесь каждое слово — хоть сказанное, хоть нет — дорогую цену имеет… — Он вздохнул и вроде бы как-то обмяк. — Чем осквернять разум бранью, лучше подходи да садись рядышком.

Мечник подошел наконец, однако сесть не спешил. Его желание если не кулаком, то хоть словом выместить на старце гнев и досаду как-то вдруг улетучилось: очевидно, из-за того, что вот так, вблизи, удалось с первого же взгляда разгадать березины загадки.

Береза оказалась мертвой, а чудо — рукотворным. «Живые» листки были, верно, откованы из меди, быстро зеленеющей без тщательного ухода под дождями да росами. Желтые, сработанные столь же умело невесть из чего (как бы не из злата!) висели на тонких, совершенно невидимых издали цепочках. При малейшем дыхании ветра листьеподобные подвески раскачивались, сталкиваясь и издавая тот самый журчливый звон.

Какая хитрая выдумка прикидывалась инеем, покрывающим третью ветвь, Мечник не понял — да то уж и не было важно. .

Эта вот внезапно раскрывшаяся поддельность одного из творившихся чудес обрадовала Кудеслава несказанно — она словно бы нашептывала, что и все другие дива могут оказаться всего-навсего изощренным обманом. Кому да ради чего взбрело бы затевать подобный обман — то уж вовсе другой вопрос.

— Да садись же! — раздраженно прикрикнул старец, и Мечник опомнился.

Торопливо присев рядом с Корочуном (или как там его по-правильному?), вятич бережно уложил близ себя меч, потом еще раз глянул на березу — верней, на ее подножие, видимое теперь сквозь сиянье воткнутого между корнями светоча… и увидел то, на что должен был обратить внимание гораздо раньше.

Знак, выжженный на толстой коре, — немаленький, пяди три в поперечнике.

Круг, окаймленный извивистыми зубчиками, и врисованный в него серп.

Хорсов лик вкупе с начальною ущербиной волчьего солнышка.

Вот оно что!

Значит, это — святилище. Как бы не главное святилище Идолова Холма.

Выходит, волхв-хранильник Идолова Холма хранит здесь не только — да и не столько — Навий Град и Велесово подобие…

— Тот, кого люди по-прежнему (хоть и не вполне по праву) зовут Корочуном, хранит священное место Скотьего Бога. — Вроде бы вятич уже имел возможность притерпеться к стариковой манере отвечать на неспрошенное, а все же опять заставило его вздрогнуть неожиданное дребезжание волхвовского голоса…

Волхвовского…

Как же его впрямь-то называть, этого старика?

— Да уж боги с тобою, зови волхвом Корочуном, — устало сказал хранильник. — Все едино даже Любослава с Остроухом кличут меня так — для простоты, что ли…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Федор Чешко - Ржавое зарево [litres]](/books/1069214/fedor-cheshko-rzhavoe-zarevo-litres.webp)