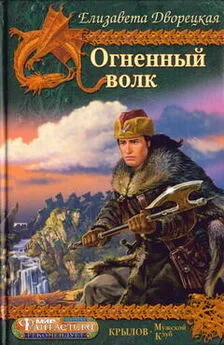

Елизавета Дворецкая - Огненный волк

- Название:Огненный волк

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Крылов

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9717-0281-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елизавета Дворецкая - Огненный волк краткое содержание

Если ты сын бога Велеса и вдобавок оборотень, вряд ли твое место — среди простых смертных. И пусть никакое оружие, даже волшебное копье, не в силах убить тебя, обязательно найдется смельчак, который усомнится в этом. И тогда твоя судьба превратится в один бесконечный поединок — за право жить с людьми, а не с духами иных миров или с волками глухих чащоб; за право быть своим у своих; за право дарить любовь и быть любимым. И минует немалый срок, и будет пройден длинный путь, прежде чем род человеческий примет тебя таким, какой ты есть…

Огненный волк - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

— А почему ты не привез твою дочь? — расспрашивал его Огнеяр. — Я уже могу вернуть ей Макошину пелену. Мне она больше не нужна, а Дароване, наверное, приятно будет узнать, что она так пригодилась.

— Моя дочь уехала на Макошину гору. Ей теперь надо немного прийти в себя после всего этого… Да, когда-то я подумывал было выдать ее за тебя, — со вздохом признался Скородум. — Но Великая Мать лучше нас знает, кому что нужно. Не сомневаюсь, что со временем она пошлет моей дочери подходящего жениха и у нас все будет хорошо.

— Видит Великая Мать, я очень хочу, чтобы в ваш род пришло то же счастье, что и в наш, — от души сказал Огнеяр. — Вот увидишь — моя жена всем приносит счастье, кто хотя бы увидит ее!

И он сжал руку Милавы, гордясь своей небесной лебедью и едва веря, что сумел вырвать у гордого Надвечного Мира такое сокровище.

— Не сомневаюсь! — Скородум дружески кивнул Милаве. — Как тут говорят, от ее взгляда, как под животворящим взглядом самой богини Лели, даже старый пень покрывается зелеными побегами… А поскольку самый старый пень здесь — это я… Короче, юный друг мой, а что бы ты сказал, если бы я теперь вдруг взял бы и посватался к твоей матери?

— Я сказал бы… — улыбнувшись, Огнеяр посмотрел на Добровзору, которая опустила глаза и даже прижала ладони к щекам, чтобы скрыть смущенный и радостный, совсем девичий румянец, — я сказал бы, что ничуть не удивлюсь, если у меня через годик все-таки появятся братья!

Вскоре княгиня Добровзора покинула Чуробор, чтобы поселиться отныне в Глиногоре. Огнеяр, конечно, скучал по матери и отчиму и старался почаще навещать их, но с обязанностями князя неплохо справлялся и сам. Прежняя беспечность осталась далеко позади. И теперь он, сын мудрого Велеса, очень хорошо понимал: все пережитое было лишь первым шагом на пути судьбы. Его предназначение не исполнено, оно ждет своего срока и когда-нибудь позовет. И Огнеяр, оборотень, наделенный человеческим разумом и звериной чуткостью, внимательно прислушивался к голосам Надвечного Мира, чтобы не пропустить свой час…

Май — Июль 1996. Москва

Послесловие автора

Среди первых откликов на мои романы встречался вопрос: откуда взяты славянские имена героев?

А откуда их можно было взять?

Давным-давно я начинала один из своих первых исторических романов и как-то раз пожаловалась сестре, что не могу придумать подходящего имени для главной героини. Разговор услышала наша бабушка и внесла предложение: «А чего ты мучаешься? Назови ее Маша, Даша». — «Но это было тысячу лет назад, — сказала я. — Тогда не было Маш и Даш». — «Быть не может! — бабушка мне не поверила. — Маша и Даша были всегда!»

В самом деле: имена из сказок про сестрицу Аленушку, братца Иванушку или Василису Премудрую настолько слиты в нашем сознании с «родной стариной», что воспринимаются как нечто исконное, коренное. Не только моя бабушка, но и многие известные писатели не могут взять в толк, что когда-то очень давно, до принятия Русью христианства и укоренения его в народном сознании, наши предки этих имен не знали. И действуют под пером романистов в IX или X веке славянские девушки по имени Настя и Алена, мужчины Марко и Микула; Кузьма, Прохор, Мирон и прочие «старинные» имена спасают многих авторов, которым надо как-то называть героев! До смешного доходило: одна древнерусская княжна, жившая даже раньше Аскольда и Дира, якобы носила имя Равула, которое, конечно, очень красиво, но по происхождению — древнееврейское, мужское и означает «стряпчий, крючкотвор».

В поисках же исторического колорита активно используются имена из ранних частей летописей и из былин — но их там не так уж и много. Дошло до возникновения теории, будто женщины в Древней Руси вообще не имели личных имен, поскольку одни из упомянутого набора (Рогнеда, Малфрида, Ольга) являются заимствованными у скандинавов, а другие (Предслава) якобы служили княжескими титулами. И кочевали десятилетиями из романа в роман Ольга и Вадим, Любава и Путята, Изяслав и Малуша — притом почти всегда без учета общественного положения носителя, так что высокие княжеские имена с корнями «слава» и «мир» доставались кузнецам и рыбакам, которые в исторической действительности едва ли имели на них право. Откроешь иную книгу, а там все имена знакомые, хоть здоровайся. А ведь роман — не трамвай, по рельсам ездить не предназначен. Некоторые же авторы делают еще проще — привыкнув к «бессмысленности» собственного имени, и для древнерусских героев подбирают в качестве имен бессмысленные сочетания звуков. Неоправданность, мягко говоря, этого пути объяснять не надо.

Кстати, ситуация с именами русского народа, привычная для нас, на самом деле является парадоксальной. Представители многих народов, принимая христианство, сохраняли после крещения свои исконные имена и их же давали детям. У современных скандинавов, например, большинство имен — Бьерн, Сигурд, Эрик, Арне, Астрид, Ингрид, Улав и многие другие — древнегерманского происхождения и имеют смысл для самих носителей. То же у немцев, у западных славян. Только наши дорогие предки при государственном крещении поддались своей дурацкой склонности принимать чужое, начисто отвергая свое, даже не задумываясь, а чем это чужое лучше. На сегодняшний день у русских в реальном обиходе сохранилось всего несколько мужских княжеских имен славянского происхождения (Владимир, Святослав) и ни одного женского. (Имя «Светлана» придумано Жуковским, имя «Людмила» принадлежало чешской княгине и попало к нам через те же святцы. Троица «Вера», «Надежда» и «Любовь» являются переводом греческих имен святых, то есть тоже, по сути, заимствованы. Однако, спасибо и на том!) И если через три тысячи лет будущие исследователи попытаются установить происхождение русского народа, основываясь на его именах, то нас причислят к древним евреям со значительной примесью древних греков и римлян, небольшой — скандинавов и ничтожной — славян. Ибо абсолютное большинство наших «русских» имен по происхождению древнееврейские (включая «самого русского» Ивана), древнегреческого, латинского или древнескандинавского происхождения (Олег, Ольга, Игорь).

Значение наших имен — открытие для нас. Иной раз открытием является сам факт, что у имени есть значение, что оно не просто набор звуков, предназначенный отличать нас от соседей, что Николай означает «победитель народов» (что еще неплохо), Павел — «малыш» (что уже обидней), а Дмитрий — «посвященный Деметре» (что вызывает законное недоумение, при чем здесь Деметра и вообще кто она такая?).

Однако преобладание иноязычных имен — это еще полбеды. Если бы мы в полной мере использовали хотя бы те возможности, которые предоставляют те же святцы! Но у нас в ходу всего по десятку имен для каждого пола! В любом коллективе из десяти женщин обязательно будут Елена, Марина, Светлана, Ирина, Ольга, Наталья, Татьяна — и не по одной! Вспомните свой класс, группу, отдел — сами убедитесь. Стандартизация мышления — страшная вещь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Елизавета Дворецкая - Огненные птицы [litres]](/books/1085484/elizaveta-dvoreckaya-ognennye-pticy-litres.webp)