Игорь Аббакумов - Мы - Николай Кровавый! [СИ]

- Название:Мы - Николай Кровавый! [СИ]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:СИ

- Год:2019

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Аббакумов - Мы - Николай Кровавый! [СИ] краткое содержание

Мы - Николай Кровавый! [СИ] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А понадобились они мне для ликвидации неграмотности среди населения. Дело в том, что этим я начал заниматься практически сразу после своего появления в этом мире. И не преуспел. Более того, результат был даже хуже, чем у моего реципиента. Тогда я тупо увеличил число народных учителей, привлекая к этой работе ссыльных революционеров. Результат улучшился. Но ненамного. Сами судите: от того, что народную учительницу Надежду Крупскую выслали из столицы в Шушенское, количество грамотеев останется прежним. Вся разница в том, что в городе она учила рабочих, а в Шушенском крестьянских детей. Перемена мест слагаемых в чистом виде.

За счет наведения некоторого порядка в финансах и сокращения части затрат, я увеличил число школ и учителей. Стало лучше, но не совсем. Потому что помимо сёл, в империи были ещё деревни. В чем разница? А вот в чем!

Главное отличие села от деревни — наличие храма. Поэтому по праздничным дням в сёла стекается народ с окрестных деревень. Села по праздникам вмещают в себя помимо местных жителей, много пришлого люда. Помимо храма в селе имеется лавка. А то и несколько. Часть сел, помимо лавок имеют базары. А в деревню приходят в лучшем случае коробейники. В селах всегда есть и мельница, и кузница. А в деревне крестьянин в основном надеется на свои умения. Есть в сёлах и представители власти, и околоток, а порой и больничка. В общем, село более цивилизованное место, нежели деревня. Ведь не просто так в России, тёмного и неграмотного человека именуют деревенщиной, а не селюком. К чему это я? А к тому, что устроить школы в сёлах было несложно. И это делалось уже давно. Но ведь из тех 80 % населения, что именуют сельским, половина его живёт как раз в деревнях. Которые и расположены в стороне от удобных путей, и народ в них малочисленней. В общем, если сельская община ещё могла потянуть содержание церкви или школы, то деревенская такого себе позволить никак не могла. Государство? А где я столько денег на школы возьму?

А теперь представьте себе, как деревенскому пареньку или девчонке посещать сельскую школу. Вы своего маленького ребенка отпустите в школу, до которой нужно идти три десятка вёрст по зимней лесной дороге? При этом учтите, что встреча с волчьей стаей или медведем-шатуном вполне вероятна.

Так что без организации интернатов при сельских школах, никак не обойтись. Вот только село — это не город. В селе и воскресный день может оказаться рабочим. То есть, родителям недосуг будет забирать дитяти своё на побывку. И что вырастет из безотцовщины при живых родителях? Так что организация автобусного сообщения в сельской местности напрашивалась сама собой. Вопрос только: где эти автобусы взять? Да ещё в огромном количестве. Сперва я сделал заказ Яковлеву и Фрезе, но то, что у них получилось, меня не устроило. В качестве кареты «Скорой помощи», получившийся микроавтобус сойдёт. Но только в городе. А во-вторых, производить сотню штук в год — это не то, что требуется нашей стране.

Пришлось кланяться паровозникам. Они к этому времени уже освоили производство «Ржевца» и при надлежащем финансировании готовы были резко нарастить их производство. Все-таки паромобиль производить было легче, чем автомобиль с бензиновым двигателем. При этом, паромобили намного выносливей и сроки службы у них исчисляются десятками лет. Скорость? Недавно в Англии был установлен рекорд скорости на них. 209 км в час — это и для конца 20 века вполне прилично. Меня лично устроит и меньшая скорость, ведь по нынешним дорогам один черт больше 40 км в час мало где дашь. Деньги я нашел, и через год мне показали автобус с паровым двигателем. Приличная оказалась машинка, но цена! Пришлось вносить коррективы. Вместо автобуса возник бортовой грузовой автомобиль, где вместо сидений были обыкновенные лавки. Вместо закрытого салона — тент. А что? В СССР подобным образом весьма долго перевозили людей. А крестьянские дети неприхотливы, как неприхотлив солдат.

Этот вариант «Ржевца» меня устраивал со всех сторон. Часть дня возим детей из деревень в сельскую школу, а большую часть дня можно использовать для хозяйственных перевозок. Снял тент, убрал скамьи и грузовик готов к работе. Причем, грузовик, который не очень требователен к качеству топлива. Совсем как паровоз. И производить его мне обещают в количестве пары тысяч в год. Это в самом начале. А там и до десяти тысяч могут дойти. Вы представляете мою радость? Ладно в мирное время. Но во время войны, эти машинки неплохо послужат на фронте! Вот ещё один малозаметный со стороны элемент подготовки к войне. Иметь десятки тысяч грузовиков — это очень даже неплохо. Вопрос только в том: кто в мирное время будет ими распоряжаться? Как кто? А директор школы разве не управится с небольшим автопарком? Да он с этими машинами сразу становится уважаемым человеком! А что: в понедельник детишек завезли в интернат, в субботу развезли по домам, а в течении недели работай и работай по заказам обывателя. Стоп! Но ведь деньги от этого осядут в директорском кармане! А это неправильно. Значит, социализируем хозяйственную деятельность школьного персонала. Прописываем в уставе сельской школы, что прибыль от хозяйственной деятельности распределяется между всеми членами трудового коллектива. Значит, к казенному жалованию, сельский учитель получит надбавку от результатов хозяйственной деятельности. Причем, можно даже с учителей уплату налогов не требовать. Люди ведь важным делом заняты.

Утвердив все эти положения, я задался простым вопросом: а так ли нам нужна эта всеобщая грамотность? Вернее, нужно ли нам то, что под этим понимают? А понимают у нас под этим как раз всеобщее начальное образование. А какой толк с этого? Ну научился человек читать, писать и четырем действиям арифметики. Что это ему даст? Нам столько писарей и не нужно. Умение читать газету? Ага, в моем времени тоже газеты читали. Которые в тайных типографиях печатали. И не получили в итоге ничего кроме страшной смуты.

Нет ребята! Нам разруха не нужна! Если уж замахиваться, то и бить нужно сильней. Чем вас не устраивает всеобщее неполное среднее образование? Оно еще лет пятьдесят будет достаточным для большинства населения. А то ведь стыдно сказать: у нас сейчас для получения первого офицерского чина достаточно четырёх классов образования! Позор! У кайзера Вилли подобный образовательный ценз у унтер-офицеров, а не офицеров. Значит, поднимаем планку выше и начинаем именно с сельских школ.

Итак, в сельской школе отныне учатся семь лет. Это принципиально! Обучение совместное для парней и девчонок. Но не по всем предметам. Что изучаем? Естественно-научные дисциплины — обязательно. Словесность — это как Бог Свят! Иностранные языки? К черту их! Зачем они сельскому жителю? Только время зря потратишь. В иных местах полезней знать татарский или чукотский языки, нежели французский. А если кто-то пойдёт дальше, то он при желании выучит любой язык самостоятельно. А что ещё? Уроки труда! Для пацанов в мастерских, для девочек — в швейных мастерских. Лишнее умение для крестьянина лишним не будет. Вот от такого образования будет больше толка. И если не отступать от задуманного, то где-то к 1915 году система неполного среднего образования будет распространена повсеместно.

Интервал:

Закладка:

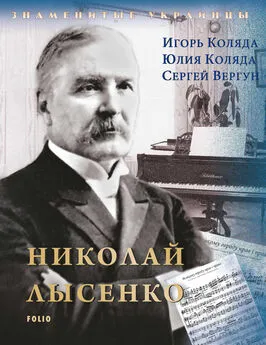

![Обложка книги Игорь Аббакумов - Мы - Николай Кровавый! [СИ]](/books/1078522/igor-abbakumov-my-nikolaj-krovavyj-si.webp)