Г. Носовский - Шахнаме: Иранская летопись Великой империи XII-XVII веков

- Название:Шахнаме: Иранская летопись Великой империи XII-XVII веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Астрель

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-271-27781-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Г. Носовский - Шахнаме: Иранская летопись Великой империи XII-XVII веков краткое содержание

Дмитрий Донской,

Сергий Радонежский (он же Бертольд Шварц),

Иван Грозный, Елена Волошанка,

Дмитрий «Самозванец»,

Марина Мнишек и Сулейман Великолепный

на страницах знаменитого Эпоса Шахнаме

Все результаты, излагаемые в книге, получены недавно, являются новыми и публикуются впервые. Знаменитый «древне»-персидский Эпос Шахнаме – это грандиозный и весьма популярный источник, рассказывающий, как считается, о событиях на территории Персии, Греции, Византии в «глубочайшей древности». Шахнаме доносит до нас сведения о сотнях персонажей и о множестве важных событий.

В настоящей книге мы показываем, что этот огромный Эпос говорит на самом деле о событиях XII-XVIII веков, причем развернувшихся, в основном, в Великой Империи XIII-XVII веков. Большая часть Шахнаме повествует, как выяснилось, о Великой Смуте на Руси XVI – начала XVII века, то есть в метрополии Великой Русской Империи.

Как отмечают авторы, предлагаемая ими реконструкция является пока предположительной. В то же время, авторы отвечают за точность и надежность вычисленных ими датировок.

Шахнаме: Иранская летопись Великой империи XII-XVII веков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

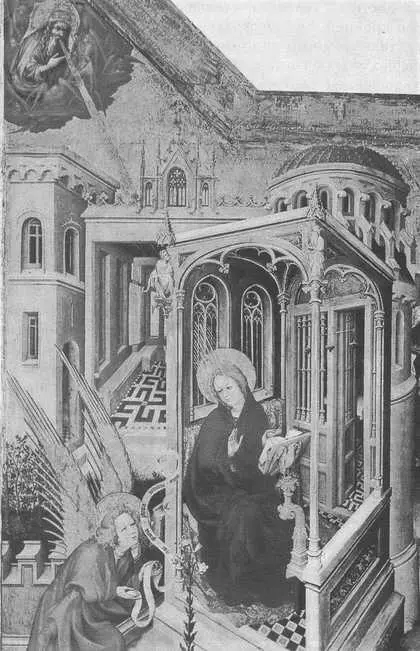

Рис. 4.23. Фрагмент иконы «Благовещение и Встреча Марии с Елизаветой». Мельхиор Брудерлам, якобы 1394-1399 годы. Взято из [991:0], разворот 3

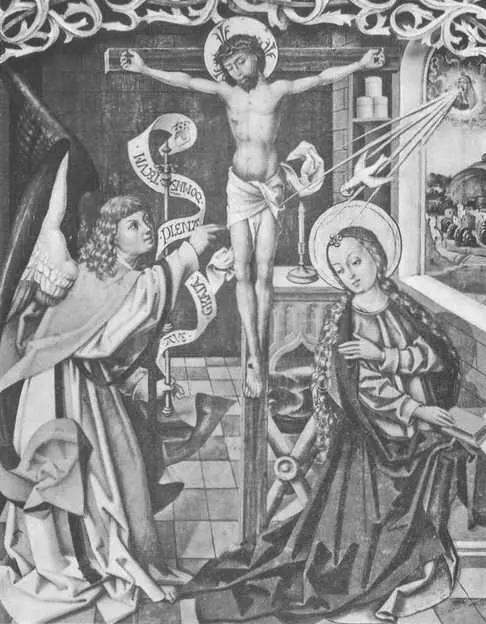

Рис. 4.24. Благовещенье. Пинтуриккьо (Pinturicchio), якобы 1501 год. Взято из [981:1], с. 713

Скорее всего, иранские авторы и описали этот пучок лучей как «косу красавицы Рудабе», по которой Заль-Зер «поднялся к царице». То есть божественный герой как бы «взял в руку волосяной аркан», прикрепил его рядом с Рудабе и «взлетел к ней». Длинные световые лучи, протянувшиеся по прямой линии от земли до неба, иранские редакторы Шахнаме уклончиво назвали «длинными волосами красавицы».

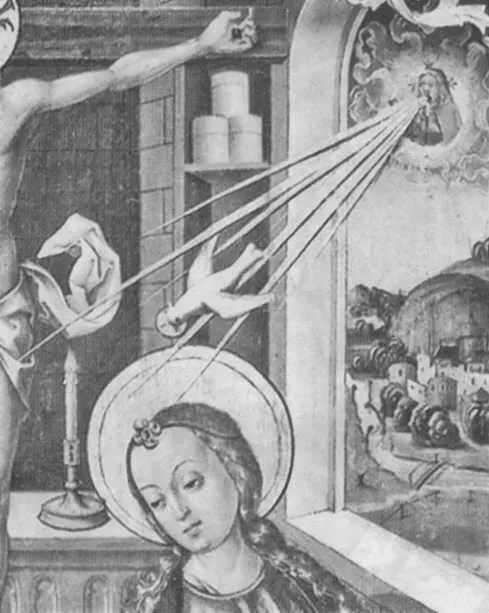

Рис. 4.25. Фрагмент картины «Благовещенье». Длинный пучок лучей, соединяющий голову Деву Марии с рукой Бога-Отца. На цветной репродукции лучи видны совершенно отчетливо. Выходит, что «древне»-персидский автор поэтически назвал пучок лучей «длинной женской косой». Взято из [981:1], с. 713

Рис. 4.26. Алтарь Благовещенья. Мастерская Николауса Штюрхофера. Якобы около 1500 года. Взято из [16:1], с. 188

Рис. 4.27. Фрагмент Алтаря Благовещенья. Пучок луней, соединяющих голову Марии и руку Бога-Отца. Взято из [16:1], с. 188

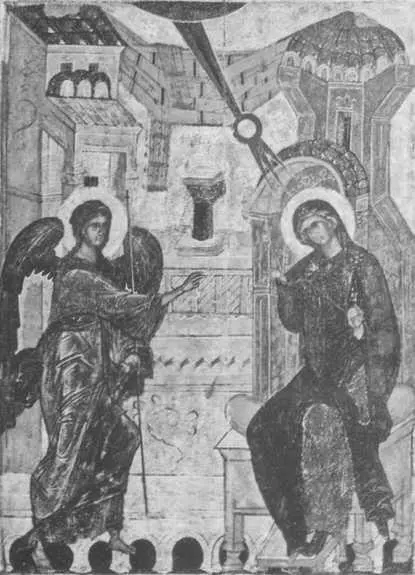

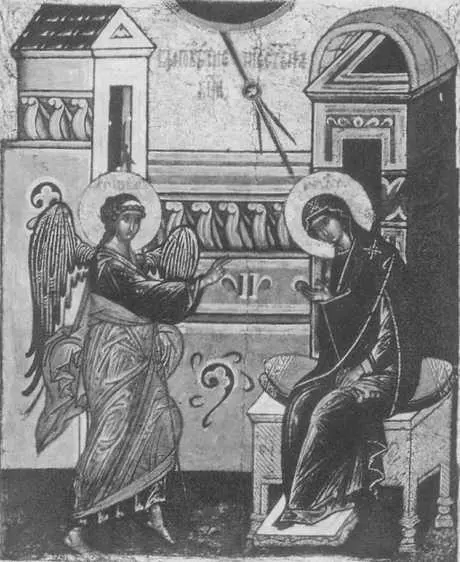

Рис. 4.28. Благовещенье. Русская икона. Первая половина XVI века. Псковский музей-заповедник. Взято из [745:1], с. 205. икона 376

Рис. 4.29. Благовещенье. Русская икона якобы конца XV века. Государственная Третьяковская Галерея. Взято из [745:1], с. 206, икона 385

Рис. 4.30. Благовещенье. Русская икона. Первая половина XVI века. Псковский музей-заповедник. Взято из [745:1], с. 205, икона 378

Ясно видно направление редактирования старинных свидетельств. Первоначальной, вероятно, была устойчивая христианская иконописная традиция, представленная нами на приведенных выше изображениях. Затем, в XVII-XVIII веках редакторы иранского Эпоса слегка затуманили картину. Убрали очевидные христианские мотивы и изобразили дело так, будто ничего евангельского в «Сказе о Рудабе и Зале» – нет. В данном случае трудно представить, что такая коррекция «получилось случайно». Ясно видна тенденциозность правки. Со страниц иранских текстов упорно вытирали яркие христианские следы. Вероятно, это делалось в эпоху раскола единого прежде христианства XII-XIII веков на несколько ветвей: православие, католицизм, мусульманство, буддизм и иудаизм. Религиозные течения начали иногда враждовать, а потому компиляторы решили отредактировать старинные источники «в нужном свете». Что и сделали. Потом истина забылась, и потомки стали думать, будто «так было всегда». Что неверно. Было не так.

3.6. НАПРЯЖЕННЫЕ ОЖИДАНИЯ РОЖДЕНИЯ СЫНА ЗАЛЯ И РУДАБЕ

□ Как мы уже говорили, вскоре состоялась свадьба Заля (Духа Святого) и Рудабе (Марии Богородицы). Все княжество радовалось, пировали семь дней и ночей, было много гостей [876:2в], с. 251-252. Но свадьбе предшествовали непростые события. Высказывались самые противоречивые мнения о том, каков может быть будущий наследник Заля. Витязь Сам, например, выражался так: «"У внучки дракона сын птицы – жених, какой же наследник родится у них?" Заботою тяжкой был Сам удручен; уснул, но покоя не дал ему сон» [876:2в], с. 201.

Были вызваны волхвы. Они попытались успокоить: «О витязь прославленный, края оплот! Возрадуйся: Заль и мехрабова дочь достойны друг друга, сомнения прочь! От славной четы, непоборен и смел, в мир явится муж для невиданных дел. Врагов сокрушит он, велик и могуч, владыки престол вознесет он до туч. Все черные силы сметет он с земли… ВСЮ ЗЕМЛЮ ОТ ЗЛА ЕМУ

КРОВЬЮ ОМЫТЬ. Немало Турану он бед принесет, немало в Иран светлых лет принесет. Войне и насилью закроет он путь, он людям усталым даст мирно уснуть; он станет, иранцам надежду даря, примером для каждого богатыря. ТАКОЙ БУДЕТ КОНЬ НЕБЫВАЛЫЙ ПОД НИМ, что барса раздавит копытом одним… Признают его Рум, и Хинд, и Иран. И радостью будет весь мир осиян» [876:2в], с. 202.

Как мы теперь понимаем, это – пророчество о скором рождении Христа (Ростема). Обращает на себя внимание фраза, что будущий Царь спасет всю землю от зла, омыв ее кровью. Скорее всего, это – отражение христианского догмата, согласно которому Христос своими страданиями и смертью искупил грехи всего человечества.

Противоречивые мнения о будущем сыне Заля и Рудабе отражают, вероятно, существенно разные взгляды на личность и роль Андроника-Христа в истории. Одни считали его Богом, другие поносили, именовали мамзером, поскольку сомневались в истинности Непорочного Зачатья.

□ Также очень интересно упоминание иранского Эпоса о некоем замечательном коне будущего героя (Ростема-Рустама). Об этом коне поэма Шахнаме будет говорить довольно много и уважительно. Но этот сюжет нам уже хорошо знаком, в частности, и по жизнеописанию Юлия Цезаря – еще одного частичного отражения Андроника-Христа. См. нашу книгу «Начало Ордынской Руси».

Подобно князю Олегу, у Юлия Цезаря тоже был замечательный любимый конь. Причем описание историком Светонием необычного коня Цезаря наводит на мысль, что на самом деле «конь» был человеком. Мы уже говорили, что КОНЬ = КОМОНЬ на страницах биографии царя Андроника = Олега = Цезаря мог появиться как непонятое летописцами имя Исаака КОМНИНА. Светоний сообщает: «А ЛОШАДЬ У НЕГО (Цезаря – Авт.) БЫЛА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ, С НОГАМИ, КАК У ЧЕЛОВЕКА, И С КОПЫТАМИ, РАСЧЛЕНЕННЫМИ, КАК ПАЛЬЦЫ: КОГДА ОНА РОДИЛАСЬ, ГАДАТЕЛИ ПРЕДСКАЗАЛИ ЕЕ ХОЗЯИНУ ВЛАСТЬ НАД ВСЕМ МИРОМ, и тогда Цезарь ее бережно выходил и первый объездил – других седоков она к себе не подпускала, – а впоследствии даже поставил ей статую перед храмом Венеры-Прародительницы» [760], с. 25.

Не исключено, что летописцы – или поздние редакторы, – ошибочно превратили Исаака КОМНИНА в КОНЯ = КОМОНЯ. При этом, некий смутный человеческий след в образе коня все-таки остался. Коню Цезаря «приделали» НОГИ ЧЕЛОВЕКА.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: