Авиация 1999 01

- Название:Авиация 1999 01

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация 1999 01 краткое содержание

Авиация 1999 01 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

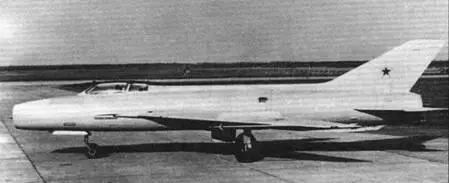

Опытный перехватчик И-7У на испытаниях, 1957 г.

И-7К отличался конструкцией носовой части фюзеляжа (до рамы-шпангоута № 6), размещением оборудования и вооружения. С самолета снимались узлы крепления пушек (ниши под них закрывались обтекателями), а отсеки для патронных ящиков использовались для установки дополнительного оборудования. На этом варианте перехватчика предполагалось установить РЛС «Алмаз-3» и вычислитель ПВУ-67 (разработанный в ЦКБ-589 МОП). Как уже упоминалось выше, вооружение самолета состояло из двух ракет К-б, подвешиваемых на пусковых устройствах АПУ-9 (конструкции ОКБ-81). В крыле дополнительно могли устанавливаться четыре автомата с неуправляемыми снарядами АРС-57 (по четыре в каждом). Эскизный проект И-7К был завершен 23 августа и утвержден Микояном 28 августа.

Еще до завершения разработки И-7У опытный экземпляр двигателя ВК-3 для И-3У все же поступил, и самолет в 1956 году вышел на испытания. Летные качества перехватчика оказались довольно высокими для второй половины 50-х годов: при взлетном весе 9220 кг была достигнута максимальная скорость 1960 км/ч и потолок 18 000 м, высоту 15000 м истребитель набирал за 2,4 минуты.

В свою очередь, неожиданно сложилась судьба перехватчика И-7У. Первый полет совершил на нем 22 апреля

1957 года Г. К. Мосолов. 21 июня в 13-м полете при посадке было повреждено крыло, и самолет до середины января

1958 года находился в ремонте. В следующих шести полетах были сняты летные характеристики, которые просто озадачили конструкторов. Расчетной скорости в 2300 км/ч на высоте 11000 м получить не удалось. Более того, реальная максимальная скорость оказалась почти на 900 км/ч ниже и составляла 1420 км/ч. Причина оказалась простой: двигатель АЛ-7Ф недодавал заявленную мощность (эти двигатели, выпущенные малой серией, имели реальную тягу на максимальном режиме 6850 кг, а на форсаже 8800 кг), кроме того он имел большой расход топлива и невысокую надежность. Тем не менее, даже при таком двигателе, результаты испытаний можно расценивать как полную неудачу.

12 февраля по указанию Генерального конструктора летные испытания были прекращены, а машину отправили на завод для «хирургической» операции - переделки в другой тип. Второй опытный экземпляр перехватчика И-7К строить уже не стали.

Перехватчики И-3У и И-7У положили начало семейству «тяжелых» МиГов. Тяжелых по сравнению с более легкими фронтовыми истребителями типа Е-2, Е-4 и Е-5, вес которых не превышал 6300 кг. Остается удивляться разведслужбам НАТО, которые умудрились не заметить эти интересные изделия ОКБ А. И. Микояна и, соответственно, не присвоить им свои традиционные кодовые обозначения.

Во второй половине 50-х годов бомбардировочная авиация стран НАТО начала представлять еще более серьезную угрозу для Советского Союза, что было обусловлено не только ростом её численности, но и улучшением качественных показателей. На вооружение авиации США был принят средний бомбардировщик В-58 Hustler, скорость которого почти вдвое превышала скорость звука, а дальность достигала 5000 км. В этих условиях противовоздушная оборона страны остро нуждалась в современных средствах перехвата воздушных целей.

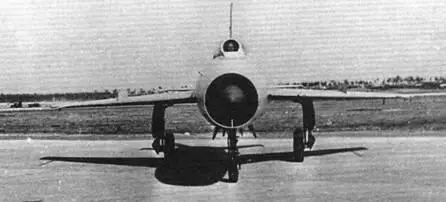

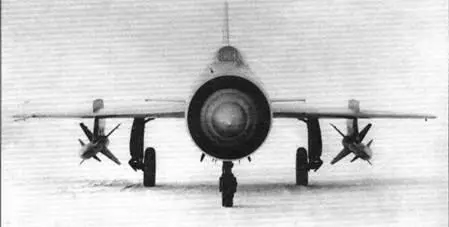

Перехватчик И-75 на испытаниях, зима 1958 г.

Поступающие на вооружение первые отечественные зенитно-ракетные комплексы имели серьезные недостатки, в частности, ограниченную дальность пуска ракет и потолок, не превышавший 20 км. Американские воздушные разведчики U-2 до середины 1960 года безнаказанно бороздили воздушное пространство страны. В СССР не существовало средств для их уничтожения. Истребители-перехватчики МиГ-19 ГШ, как и специальные высотные МиГ-19СВ, имели слишком низкий практический потолок, для набора которого требовалось немалое мастерство. Ни один из опытных перехватчиков ОКБ А. И. Микояна, П. 0. Сухого и С. А. Лавочкина все еще не был запущен в серийное производство. Однако работа в этом направлении продолжалась.

Система «Ураган-5» (или «У-5»), которую начали разрабатывать в еще 1954 году, стала первой в СССР единой замкнутой системой автоматизированного перехвата воздушных целей. В ее наземную часть входили несколько обзорно-следящих РЛС, канал активного запроса-ответа для определения координат наводимого на цель перехватчика, цифровая управляющая машина наведения (главный конструктор - Базилевский), а также пункт наведения (главный конструктор - А, Ф. Федосеев).

Перехватчики в системе «Ураган-5», проектировавшиеся в ОКБ-155 А, И. Микояна и ОКБ-51 П. 0. Сухого, согласно Постановлениям Совмина должны были оснащаться управляемыми ракетами нового поколения К-6 или К-7с (в процессе их разработки решили предусмотреть и варианты с ракетами К-8), новым типом бортовой РЛС с увеличенной по сравнению с системой «Ураган-1» дальностью действия и улучшенными динамическими характеристиками (ее разработка велась в НИИ-17), счетно-решающим прибором (главный конструктор В. И. Ланердин) для управления средствами вооружения и автопилотом (последний разрабатывался под руководством главного конструктора И. А. Михалева).

7 и 21 марта 1957 года вышли соответственно Постановление Совета Министров СССР и Приказ МАП, где ряду опытных КБ (в том числе ОКБ-155 А, И. Микояна и ОКБ-51 П. 0. Сухого) в очередной раз уточнялось задание и корректировались сроки изготовления и предъявления на испытаний отдельных элементов системы «Ураган-5» и самого комплекса в целом,1 В частности, требовалось построить пять истребителей-перехватчиков (два самолета с ракетной системой К-7с, два самолета с подвижными пушечными установками и один с системой К-бв) и предъявить их на совместные с Министерством Обороны испытания в IV квартале 1958 года. Перед этим автономные заводские летные испытания истребителя с системой К-бв требовалось провести в I квартале 1958 года, а с пушечными установками - во П квартале. Продолжительность полета самолетов должна была обеспечивать поражение бомбардировщика противника на расстоянии не менее 100-120 км от места вылета при использовании предварительного оповещения от системы ПВО.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: